虫歯の基礎知識(原因と予防)

虫歯とは?原因、予防、対策について

虫歯は、お口の中にいる細菌が作り出す酸によって、歯の表面を構成するハイドロキシアパタイトという成分が溶けてしまう病気です。

虫歯の原因

虫歯の原因となる細菌は、ミュータンス菌などが代表的です。これらの細菌は、プラークという粘着性の高い物質の中で増殖します。プラークは歯に強く付着しているため、うがいだけでは落とすことができません。プラークに守られた細菌は、内部で酸を作り続け、歯を溶かしていきます。

ミュータンス菌は、ショ糖(砂糖)を栄養源としています。砂糖を頻繁に摂取すると、ミュータンス菌は活発に増殖し、酸を大量に作り出します。つまり、砂糖の摂りすぎは、歯を溶かす酸の産生を促進することにつながります。

虫歯予防のポイント

歯の成分であるハイドロキシアパタイトは、フッ素を塗布することで、フルオロアパタイトという酸に強い構造に変化します。フッ素によって強化された歯は、細菌が作り出す酸に溶けにくくなります。

虫歯を予防するためには、以下の3つのポイントが重要です。

- プラークコントロール:歯磨きやフロスを丁寧に行い、ミュータンス菌を含むプラークをしっかり除去しましょう。

- 食生活の改善:砂糖を多く含む食品をダラダラと食べ続けるのは避けましょう。

- フッ素の活用:フッ素塗布などを活用し、歯質を強化しましょう。

これらの予防法は、いずれも日々の生活習慣と深く関わっています。

虫歯の進行

虫歯が進行すると、歯の表面だけでなく、内部のハイドロキシアパタイトにも細菌が侵入します。こうなると、歯の表面に付着したプラークのように、歯ブラシで簡単に除去することはできません。

虫歯が進行してしまった場合は、感染した部分を削り取り、詰め物などで修復する必要があります。

虫歯の進行具合

C1(シーイチ)

C1の虫歯とは

C1の虫歯は、エナメル質に限局した初期の虫歯です。この段階では、適切なケアで進行を抑制し、自然治癒も期待できます。よって、この段階ですと、歯を削る治療はまだ必要ありません。

C1の虫歯の特徴

- エナメル質に限局:象牙質まで進行していない

- 自覚症状:ほぼ無い

- 見た目:歯の表面が白く濁る、変色、ザラザラ感

C1の虫歯の対策

- フッ素入り歯磨きによる再石灰化フッ素入り歯磨きで丁寧な歯磨きを続けることで、歯の表面から溶け出した成分が再び結晶化し、虫歯が改善することがあります。

- シーラントによる進行抑制特に生えたばかりの永久歯には、フッ素やイオンを含むシーラントを流し込み、虫歯の進行を抑制します。

- 丁寧な歯磨きと食生活改善毎日の丁寧な歯磨きと、砂糖の摂取を控える食生活が重要です。

- 定期的な歯科検診虫歯が進行していないかを確認するため、定期的に歯科医院を受診しましょう。

C2(シーニ)

C2の虫歯とは

C2の虫歯は、エナメル質の内側、象牙質まで進行した状態です。自然治癒は難しく、治療が必要です。

C2の虫歯の特徴

- 象牙質まで進行

- 症状:冷たいものや甘いものがしみる、小さな穴、歯の変色

- 治療が必要

C2の虫歯の治療法

- 虫歯の除去:感染部分を削り取る

- 詰め物・被せ物:材料はセラミック、コンポジットレジン、金属など

- セラミック:審美性と機能性を両立

- コンポジットレジン:保険適用で費用を抑える

- 金属:強度が高く奥歯に適する

C3(シーサン)

C3の虫歯とは

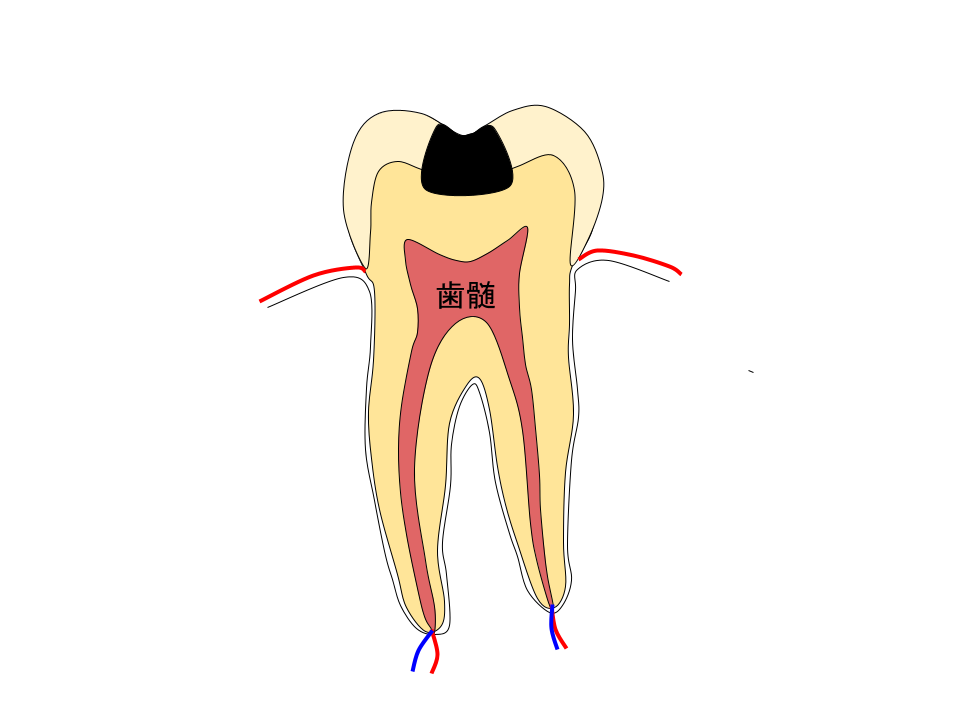

C3の虫歯は、虫歯が歯の神経(歯髄)まで進行した状態です。激しい痛みを伴うことが多く、専門的な治療が必要です。

C3の虫歯の特徴

- 歯髄まで進行:神経が細菌に感染している

- 自覚症状:激しい痛み、冷たいものや熱いものが非常にしみる

- 見た目:大きな穴、歯の変色、腫れ

C3の虫歯の治療法

- 根管治療(抜髄):感染した神経を取り除き、根管内を清掃・消毒します。

- 根管充填:清掃した根管に、薬剤を詰めて密封します。

- 被せ物:歯の機能を回復させるために、被せ物を装着します。

C4(シーヨン)

C4の虫歯とは

C4の虫歯は、虫歯が歯の大部分を破壊し、歯の根にまで進行した状態です。重篤な症状を引き起こす可能性があり、抜歯が必要になることが多いです。

C4の虫歯の特徴

- 歯の大部分が破壊:歯冠が崩壊し、歯根のみが残っている

- 自覚症状:激しい痛み(神経が死んでいる場合は痛みを感じないこともある)、口臭、歯茎の腫れ、膿が出る

- 見た目:歯の大部分が欠損、歯根のみが露出、歯茎の腫れや膿

C4の虫歯の治療

- 抜歯:歯の保存が難しい場合、抜歯を行います。

- 抜歯後の治療:抜歯後の欠損部を補うために、入れ歯、ブリッジ、インプラントなどの治療を行います。

- 根管治療(残根状態の場合):歯根にわずかに健全な部分が残っている場合、根管治療を行い、被せ物を装着できる可能性があります。

相模原敬友会歯科の虫歯治療の考え方

削らないで経過観察の方が良い虫歯もあります

虫歯と聞くと、「放置するとどんどん悪化するだけで、治ることはない」というイメージをお持ちかもしれません。しかし、実際にはそうでない場合もあります。

例えば、エナメル質という歯の表面に限局した初期の虫歯であれば、丁寧なブラッシングを続けることで、再石灰化という現象が起こり、自然に治ることもあります。

また、虫歯がある場所が治療しにくい部位の場合、無理に削る治療を行うことで、かえって状態を悪化させてしまうことがあります。このようなケースでは、虫歯の進行を抑制する薬剤を塗布し、丁寧にブラッシングを続けることで、長期間にわたって進行を抑えられる場合があります。

相模原敬友会歯科では、患者様一人ひとりの歯の状態をしっかりと確認し、最適な治療方法をご提案いたします。

歯の神経は極力取らない方が良いです

歯の中には歯髄という組織があり、一般的に神経と呼ばれています。この歯髄は、できる限り残すことが望ましいです。歯髄を除去すると、根管治療という歯の内部の治療が必要になります。根管治療では、歯髄があった部分に詰め物をしますが、歯の内側を削る必要があります。これにより、歯の強度が低下し、噛む力で歯根が割れてしまうリスクがあります。ただし、夜間に激しい痛みが続くような場合、歯髄が感染して壊死している可能性が高く、根管治療が必要となります。

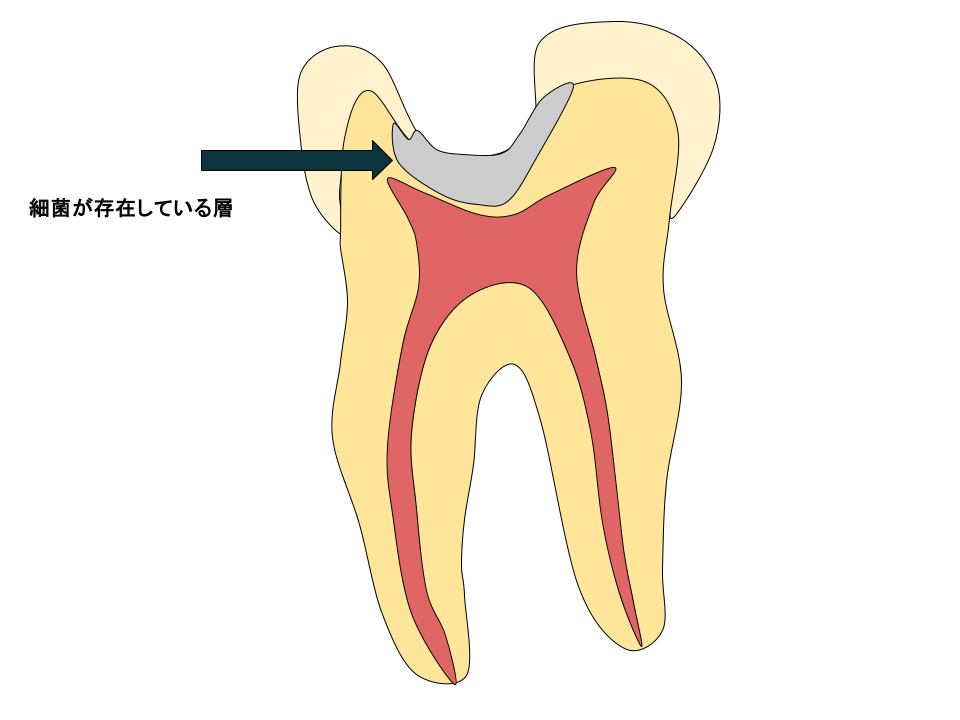

IPC(Indirect Pulp Caping) インダイレクトパルプキャッピング

虫歯になると、歯は防衛反応として、歯髄(神経)を守るために第三象牙質という硬い組織を形成します。深い虫歯のレントゲン写真で、歯髄部分が狭くなっているのは、この防衛反応の現れです。

この防衛反応を利用した治療法が、IPC(間接覆髄)です。虫歯を歯髄ギリギリまで除去し、フッ化物や金属イオン放出セメント、水酸化カルシウムセメント、MTAセメントなどを用いて第三象牙質の形成を促します。半年ほど仮のセメントで経過観察した後、再度虫歯部分を削ると、第三象牙質によって歯髄の露出を防ぐことができます。

また、歯を削る際に歯髄が露出した場合でも、痛みがなければすぐに歯髄を除去するのではなく、水酸化カルシウムやMTAセメントを用いて歯髄を温存する直接覆髄という方法もあります。

相模原敬友会歯科では、これらの方法を用いて、できる限り歯髄を残す治療を心がけています。

①

深い虫歯があります。虫歯の部分をすべて削ってしまうと歯髄が露出してしまいます。

②

虫歯の部分を少し残してその上に殺菌効果のある、薬剤を入れます。それは、3ミックスやドックベストセメント、水酸化カルシウム製剤、MTAセメントなどです。

③

歯髄が第三象牙質というあたらしい象牙質を作ります。

④

h半年程度経過してから、再度虫歯の部分を削ってから、レジンや歯科用セメントで詰めなおして終了です。

C2の治療 マイクロスコープを使って治療します

コンポジットレジン充填

コンポジットレジン(CR)治療とは?メリット・デメリット、治療の流れを解説

虫歯治療で削った部分には、セラミックの粒子を配合したコンポジットレジン(CR)という素材が使用されます。CRの物性は近年著しく改良され、20年前には研磨中に外れることもありましたが、現在ではそのようなことはほとんどありません。これは、接着を補助する接着性モノマーの開発、特に日本企業クラレが開発したMDPが大きく貢献しています。MDPの特許が切れると、米国の有名メーカーもこぞって採用したほどです。

CR治療のメリット

- 審美性が高い:天然の歯に近い色合いで、見た目が自然です。

- 接着性が高い:歯との接着性が高く、二次的な虫歯のリスクを低減できます。

- 治療時間が短い:型取りが不要な場合が多く、1回の治療で完了することがあります。

- 金属アレルギーの心配がない:金属を使用していないため、金属アレルギーの方も安心して治療を受けられます。

CR治療のデメリット

- 強度:広範囲の修復や強い力がかかる部位では、欠けたり割れたりする可能性があります。

- 変色:長期間使用すると、変色することがあります。

CR治療の流れ

- 虫歯の除去:虫歯に感染した部分を丁寧に削り取ります。

- 接着処理:歯の表面を特殊な薬剤で処理し、CRとの接着性を高めます。

- CR充填:CRを削った部分に充填し、特殊な光で硬化させます。

- 研磨:表面を滑らかに研磨し、噛み合わせを調整します。

以前は、粘土状のペースト状CRしかありませんでしたが、近年では流動性と強度を兼ね備えたCRが開発され、充填時にペースト状CRと流動性CRを使い分けることができるようになりました。

これにより、CR治療は歯科治療の中心的な存在となり、20年前なら金属が適していた治療も、現在ではCRが選択されることが増えました。

ただし、被せ物のように広範囲を覆う場合は、欠けることがあるため、型取りして製作した詰め物や被せ物が適しています。また、歯と歯の間にCRを詰める場合は、マイクロスコープなどの拡大装置下での治療が、より精密な充填に繋がります。

CR治療は保険適用です。

イーマックス インレー ・クラウン

イーマックスは、二ケイ酸リチウムというセラミック素材でできた詰め物・被せ物です。天然の歯に近い透明感と強度を兼ね備えており、審美性と機能性を両立できます。歯科用材料として、世界的に最も広く使用されている被せ物の一つです。

イーマックスの特徴

- 高い審美性:天然の歯に近い透明感と色調を再現でき、見た目が自然です。

- 優れた強度:従来のセラミックよりも強度が高く、奥歯など強い力がかかる部位にも使用できます。

- 生体親和性:金属アレルギーの心配がなく、身体に優しい素材です。

イーマックスのメリット

- 天然の歯と見分けがつかないほどの美しい仕上がり

- 金属アレルギーの方も安心して使用できる

- 強度が高く、耐久性に優れている

- 院内技工により、治療期間を短縮できる場合がある

イーマックスのデメリット

- 保険適用外のため、費用が高額になる

- 強い衝撃が加わると、割れたり欠けたりすることがある

イーマックスインレー・クラウンが適しているケース

- 奥歯の詰め物や被せ物

- 前歯の審美性を重視する詰め物や被せ物

- 金属アレルギーの方の詰め物や被せ物

インレーとクラウンの違い

- インレー:虫歯などで歯の一部を削った場合に、その部分を補う詰め物です。

- クラウン:虫歯などで歯の大部分を削った場合に、歯全体を覆う被せ物です。

治療の流れ

- 診察・診断:歯の状態を確認し、イーマックスが適しているか診断します。

- 歯の切削:虫歯に感染した部分を削り、イーマックスを装着するためのスペースを作ります。

- 型取り:歯型を取り、イーマックスを作製するためのデータを採取します。

- イーマックスの作製・装着:院内技工装置でイーマックスを作製し、歯に装着します。

- 調整・研磨:噛み合わせなどを調整し、表面を滑らかに研磨します。

相模原敬友会歯科の特徴

相模原敬友会歯科では、院内にセラミックの詰め物を作る技工装置を備えています。そのため、ほとんどのケースで即日に治療が完了します。

銀歯について

保険適用の銀歯は、安価で強度が高いというメリットがある一方で、審美性や安全性にいくつかのデメリットがあります。

1. 審美性の低さ

- 銀色は見た目に目立ちやすく、特に前歯に使用すると審美性を大きく損ないます。

- 長年使用すると、金属の腐食によって黒ずんだり、周囲の歯茎が変色したりすることがあります。

2. 金属アレルギーのリスク

- 銀歯には、パラジウムやニッケルなどの金属が含まれており、金属アレルギーを引き起こす可能性があります。

- 金属アレルギーの症状は、口内炎、歯茎の腫れ、全身のかゆみなど多岐にわたります。

3. 二次虫歯のリスク

- 銀歯は、歯との間にわずかな隙間ができやすく、そこに細菌が侵入して二次虫歯を引き起こすことがあります。

- また、銀歯の表面はプラークが付着しやすく、虫歯や歯周病のリスクを高めます。

4. 歯や歯茎への悪影響

- 銀歯から溶け出した金属イオンが歯茎に沈着し、歯茎が黒ずむ「メタルタトゥー」を引き起こすことがあります。

- また、金属イオンが唾液に溶け出し、体内に蓄積することで、全身の健康に悪影響を及ぼす可能性も指摘されています。

5. 経年劣化

- 銀歯は、長年使用すると変形したり、摩耗したりすることがあります。

- これにより、噛み合わせが悪くなったり、隙間ができたりして、様々なトラブルを引き起こす可能性があります。