インプラントのメリット

- 自然な見た目と噛み心地: 天然の歯とほとんど変わらない見た目と噛み心地を実現します。

- 周りの歯への負担軽減: ブリッジのように周りの歯を削る必要がなく、健康な歯への負担を軽減します。

- 顎の骨の維持: 顎の骨に直接固定されるため、骨の吸収を防ぎ、健康な骨を維持します。

- 長期的な安定性: 適切なケアを行うことで、長期的に安定して使用できます。

インプラント治療の流れ

- 診査・診断: レントゲンやCTなどで顎の骨の状態を確認し、治療計画を立てます。

- インプラント埋入手術: 顎の骨にインプラント体を埋め込む手術を行います。

- 治癒期間: インプラント体と骨が結合するまで、数ヶ月間待ちます。

- 人工歯装着: インプラント体の上に、人工の歯を装着します。

- メンテナンス: 治療後も定期的なメンテナンスが必要です。

インプラント治療は、失われた歯の機能と美しさを取り戻すための有効な手段です。ご興味のある方は、お気軽にご相談ください。

インプラントを埋めるために

骨の条件

インプラント治療は、チタン合金製のネジのような人工歯根を顎の骨に埋め込み、その上に人工の歯を取り付ける治療法です。まるで天然の歯を取り戻したような、自然な噛み心地と美しい見た目を実現します。しかし、インプラント治療を成功させるためには、顎の骨の厚み、幅、質が重要な要素となります。特に、上顎においては、上顎洞の存在が重要なポイントとなります。

【インプラント体の種類とサイズ】

現在主流のインプラント体は、円錐形または樽型のネジ状で、標準的なサイズは、ネジ状で直径約4~5mm、長さ約10mm、樽状で直径5mm以上、長さ約7mmです。患者様の骨の状態に合わせて、最適なインプラント体を選択します。

【インプラント治療に必要な骨の条件】

インプラントを安定させるには、インプラント体周囲に十分な骨の厚みと高さが必要です。具体的には、インプラント体の直径プラス2mm以上の骨の厚みと、インプラント体の長さに合わせた骨の高さが求められます。

【上顎の骨の状態と上顎洞】

特に上顎の奥歯では、骨の高さが不足することがあります。これは、歯を失うと骨が痩せてしまうことに加え、上顎洞という空洞が存在するためです。上顎洞が近い場合、骨造成(サイナスリフト)などの治療が必要となることがあります。CTによる正確な診査により、リスクを最小限に抑えます。

【下顎の骨の状態】

下顎の骨には、下顎管という神経の通り道があり、インプラント治療においてその位置が重要となります。CT撮影で事前に下顎管の位置を正確に確認し、安全な手術を計画します。

【骨の質とインプラントの安定性】

骨の質もインプラントの安定性に影響を与えますが、量ほど大きな問題にはなりません。CT検査によって、骨の質も確認することができます。

【CT完備の当院だからできること】

当院では、最新のCT設備を導入しており、三次元的な精密な診断が可能です。これにより、患者様の骨の状態を正確に把握し、より安全で確実なインプラント治療を提供することができます。

お体の条件

インプラント治療は、失われた歯の機能を回復する有効な手段ですが、患者様の全身状態によっては、治療が困難な場合があります。特に、医師による適切な経過観察が行われていない全身疾患をお持ちの場合、インプラント治療は原則的に禁忌となります。

【全身疾患とインプラント治療】

- 糖尿病:特に、血糖コントロールが不良な放置された糖尿病は、インプラント治療の最大の禁忌の一つです。高血糖状態は、創傷治癒を遅延させ、感染リスクを高めるため、インプラント周囲炎や骨結合不全を引き起こす可能性が高まります。

- 骨粗鬆症:骨密度が著しく低下している場合、インプラント体の支持が得られず、治療の成功率が低下する可能性があります。

- 心血管疾患:重度の心疾患をお持ちの場合、手術中のリスクが高まるため、慎重な評価が必要です。

- 自己免疫疾患:疾患の種類や活動性によっては、免疫機能の低下により感染リスクが高まることがあります。

【喫煙とインプラント治療】

ヘビースモーカーの場合、喫煙は血管を収縮させ、血流を阻害するため、インプラント周囲の組織の治癒を妨げ、感染リスクを高めます。そのため、インプラント治療を希望される場合は、一定期間の禁煙が必須となります。

【当院の取り組み】

近年、インプラント技術の進歩や、全身疾患に対する管理方法の改善により、以前はインプラント治療が困難であった患者様でも、治療を受けられるケースが増えてきています。当院では、患者様の全身状態を総合的に評価し、各専門医と連携を図りながら、安全性を最優先としたインプラント治療を提供しています。

もし、全身疾患をお持ちでインプラント治療を検討されている場合は、まず当院にご相談ください。専門医と連携の上、患者様一人一人に合わせた適切な治療計画をご提案させていただきます。

骨が足りないとき

インプラント治療の骨造成 骨を増やす高度な技術とは?

インプラント治療において、骨の量が不足している場合でも、諦める必要はありません。骨造成という高度な技術を用いることで、人工的に骨を増やし、インプラント治療を可能にすることができます。しかし、骨造成は、建築現場でのパテ埋めのように単純な作業ではありません。

骨造成とは?

骨造成は、生体組織の再生能力を利用した、精密な医療技術です。骨が足りない部分に、骨補填材と呼ばれる特殊な材料を配置します。骨補填材は、骨の成長を誘導し、周囲の骨組織から骨芽細胞を呼び込む足場となります。つまり、骨補填材自体が骨に変化するのではなく、自己再生能力を利用して骨を増やしていくのです。

骨造成の種類

- GBR法(骨誘導再生法):

- メンブレンという膜を使用し、骨の再生スペースを確保する方法

- サイナスリフト:

- 上顎洞という空洞を持ち上げて、骨補填材を挿入する方法

- ソケットリフト:

- 抜歯窩を利用して骨補填材を挿入する方法

- ブロック骨移植:

- 患者様自身の骨を採取し移植する方法

骨造成の難易度:部位による違い

骨造成の難易度は、骨が不足している部位によって大きく異なります。特に、下顎の骨が大きく失われている部分への骨造成は、高度な技術と経験を要します。下顎は、血管や神経が複雑に走行しているため、手術の難易度が高くなります。

一方、上顎洞への骨造成(サイナスリフト)は、比較的難易度が低いとされています。上顎洞は、骨に囲まれた空洞であり、骨補填材を安全に配置しやすい構造になっています。

骨造成後の注意点

骨造成後は、骨補填材が骨に置き換わるまで、数ヶ月から半年程度の治癒期間が必要です。この間、感染予防や安静に努めることが重要です。また、喫煙や糖尿病などの全身疾患は、骨の成長を阻害する可能性があるため、注意が必要です。

【当院の骨造成治療】CT完備で精密な診断

当院では、CT撮影による精密な診断を行い、患者様の骨の状態を正確に把握します。経験豊富な歯科医師が、患者様一人ひとりに最適な骨造成治療をご提案します。骨造成に関するご質問やご相談は、お気軽にお問い合わせください

歯が存在していた部位には、通常、骨が残っています。骨の厚みに個人差はありますが、咀嚼時の力に対して十分に耐えられるようにバランスが保たれています。歯が存在していた時に、噛む力で骨折したという事例がほとんどないことからも、そのバランスの良さが分かります。

歯を抜いた後、そのまま放置してしまうと、顎の骨が徐々に失われてしまうことがあります。また、抜歯が難しく、歯を支える骨に負担がかかった場合も、骨が失われる原因となります。骨の量は、個人差が大きく、骨が痩せやすい方もいらっしゃいます。

この様なインプラントの埋め方は事実上できません。

歯を失った後の骨の量不足は、インプラント治療を検討される患者様にとって大きな課題の一つです。しかし、ご安心ください。骨造成という技術を用いることで、上下顎ともに骨を増やし、インプラント治療を可能にすることができます。

相模原敬友会歯科

のインプラント

敬友会は、地域の皆様に長年信頼をいただいている医療法人です。複数の診療所を運営し、毎月約5000名の患者様にご来院いただいております。インプラント治療についても、30年以上の実績を有しております。

近年、短期間で多数のインプラントを埋入する医院も増えておりますが、当院では患者様一人ひとりの状態に合わせた、丁寧な治療を心がけています。そのため、インプラントの埋入数は年間で約100本程度と、決して多くはありません。

当院の強みは、長年培ってきた根管治療の技術です。可能な限り天然の歯を残すことを第一に考え、根管治療を優先しています。しかし、歯根破折などでどうしても抜歯が必要な場合には、インプラント治療をご提案しております。

ブリッジ治療は、健康な歯を削る必要があります。そのため、当院では可能な限りインプラント治療をお勧めしております。

また、一度に多数のインプラントを埋入すると、噛み合わせのバランスが崩れるリスクがあります。当院では、患者様の状態に合わせて、部分的にインプラント治療を行うことを基本としています。

さらに、全ての歯を失った患者様に4本のインプラントで対応する「オールオンフォー」などの治療法は、長期的な安定性について慎重な検討が必要だと考えており、現時点では採用しておりません。

敬友会では、30年以上のインプラント治療の経験と技術を、院内研修などを通じて若手の歯科医師にも継承しています。最新のインプラント技術を導入し、骨造成やサイナスリフトなど、高度な技術を要する症例にも対応できる設備と技術力を備えています。

患者様一人ひとりの状態に合わせた、安全で確実なインプラント治療を提供するため、これからも技術の研鑽に努めてまいります。

理事長の久保倉が研修を受けた海外の大学

これらの研修で得られた知識は敬友会の全ての歯科医師に共有できるようになっています。

相模原敬友会歯科で使用するインプラント

インプラントの材料として主流なのはチタン合金であり、その品質は各メーカーによって差はあるものの、埋入位置や角度といった外科的な要素が治療の成否に大きく影響します。

数あるチタン合金製インプラントの中でも、特に注目されているのが米国バイオホライズン社製のレーザーロックインプラントです。このインプラントは、歯肉などの軟組織がインプラント体へ良好に結合するというエビデンスを有しており、インプラント周囲炎のリスクを低減する効果が期待できます。実際に、当院における10年以上の臨床経験からも、インプラント周囲炎の発生頻度が低いという実感を得ています。また、スクリューリテインインプラントにおいて、ネジの緩みが少ないという特長も持ち合わせています。

かつて当院では純チタン製のインプラントも使用しておりましたが、約20年の経過観察において、破折事例が認められました。そのため、現在はチタン合金製のインプラントを採用しています。レーザーロックインプラントも、高品質なチタン合金で作られています。

スクリューリテイン方式を採用(セメントを使いません)

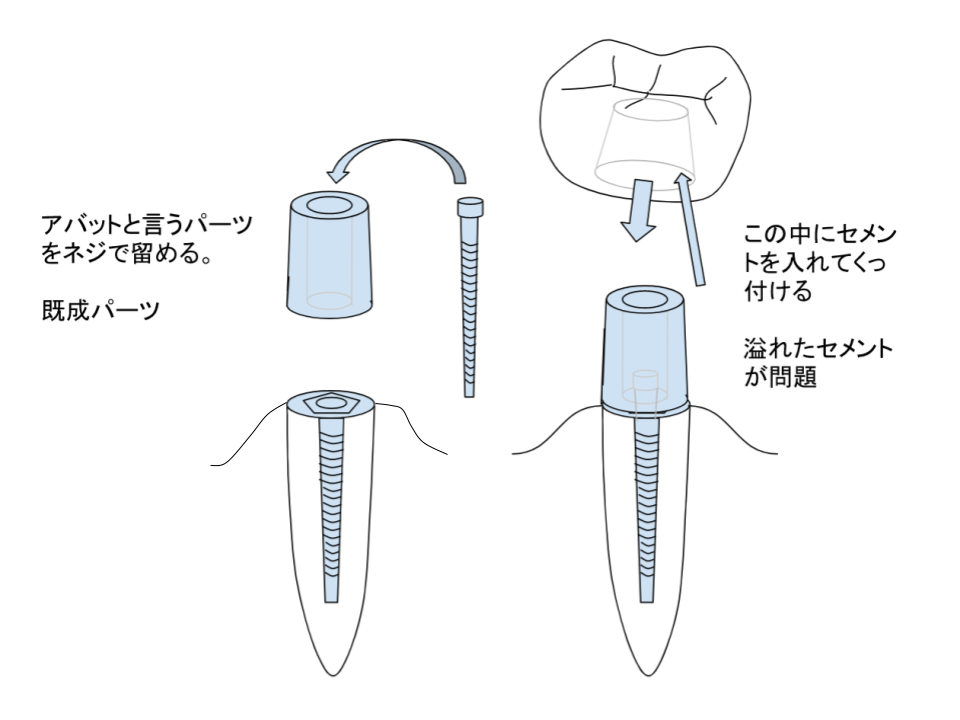

セメント固定方式

日本では、この方法が多い。

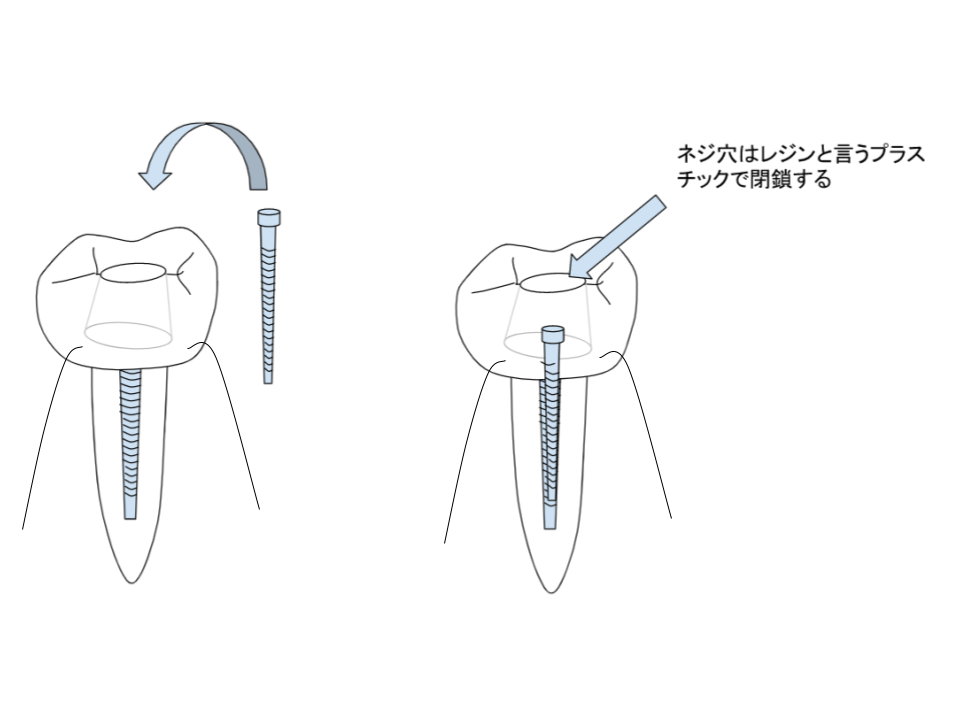

スクリューリテイン方式

欧米ではこの方法が多い

【インプラントの上部構造】セメント固定とスクリュー固定、どちらを選ぶ?

「インプラント治療は、失われた歯の機能を回復する優れた治療法ですが、上部構造(人工歯)をどのようにインプラント体(フィクスチャー)に接合するかによって、大きく2つの方式に分けられます。

1. セメント固定方式(接着剤による固定)

セメント固定方式は、一般的な被せ物と同様に、歯科用セメントを用いて上部構造を固定する方法です。歯科医師にとっては扱いやすく、比較的短時間で治療を完了できるというメリットがあります。しかし、セメントが歯茎とインプラント体の間に残留するリスクがあり、インプラント周囲炎の原因となる可能性があります。セメント残渣を取り除くための様々な工夫がなされていますが、完全に取り除くことは困難です。

2. スクリュー固定方式(ネジによる固定)

スクリュー固定方式は、ネジを用いて上部構造を固定する方法です。セメントを使用しないため、セメント残渣によるインプラント周囲炎のリスクを回避できます。また、ネジを緩めることで上部構造の取り外しが可能となり、メンテナンスや修理が容易に行えます。デメリットとしては、前歯に適用する場合、ネジ穴が審美的に気になる場合があります。しかし、近年ではセラミック製の審美性の高い上部構造が普及し、レジンでネジ穴を埋めることで、ほとんど見た目の問題は解消されています。

【当院の選択】スクリュー固定方式のメリット

当院では、患者様の長期的な口腔内環境の維持を考慮し、スクリュー固定方式を採用しております。セメント残渣によるトラブルを回避し、メンテナンス性にも優れたスクリュー固定方式は、患者様に安心してインプラント治療を受けていただくための最適な選択だと考えております。

【インプラント治療に関するご相談】

インプラント治療に関するご質問やご相談は、お気軽にお問い合わせください。患者様一人ひとりに合わせた最適な治療計画をご提案いたします。

敬友会のインプラントの症例

同じ法人の小机歯科医院での長期症例です。

症例1 インプラントは自分の歯を長期に渡って守ります

初診時40代の女性 (現在60代後半)

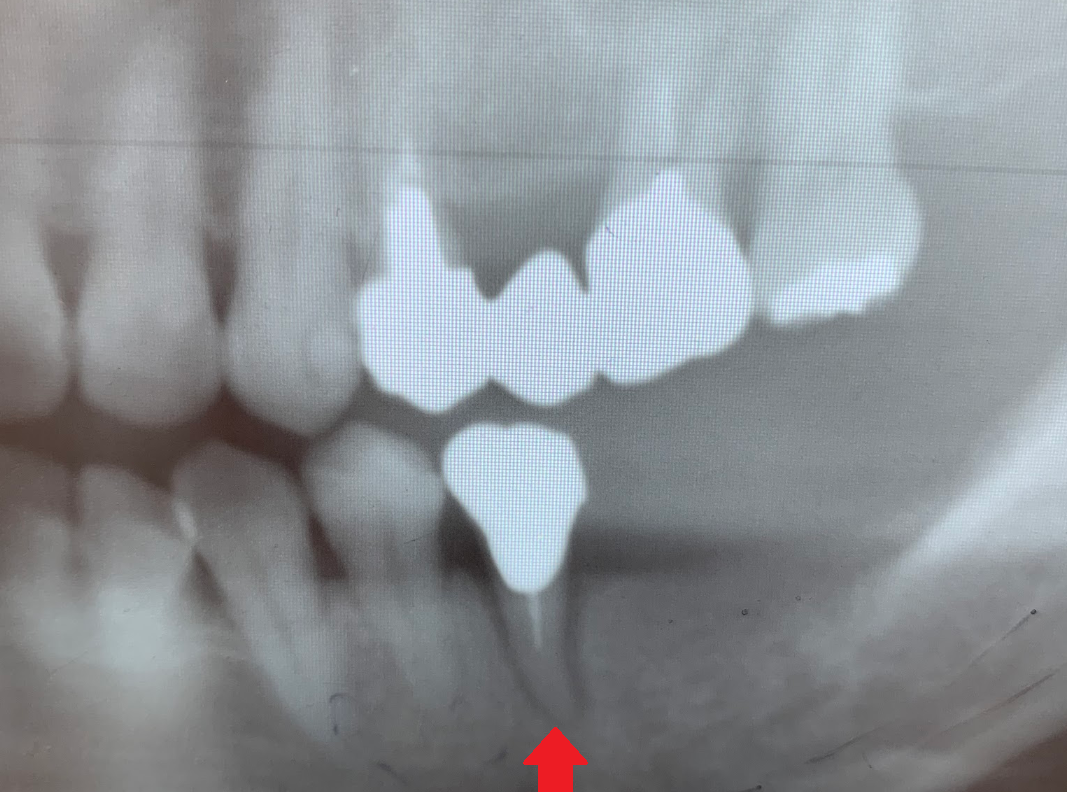

1997/08 28年前

画像には、ブリッジが装着された状態が写っています。現時点では、特に問題は見られません。

2002/04 23年前

ブリッジの土台となっていた奥の歯の根が割れてしまったため、ブリッジを分割し、その歯のみを抜歯しました。この時点で、前方の土台(赤矢印)の歯も動揺が見られるようになっていました。レントゲン画像では、歯根周囲の透過像(黒い影)が確認でき、抜歯が近い状態であることが示唆されました。

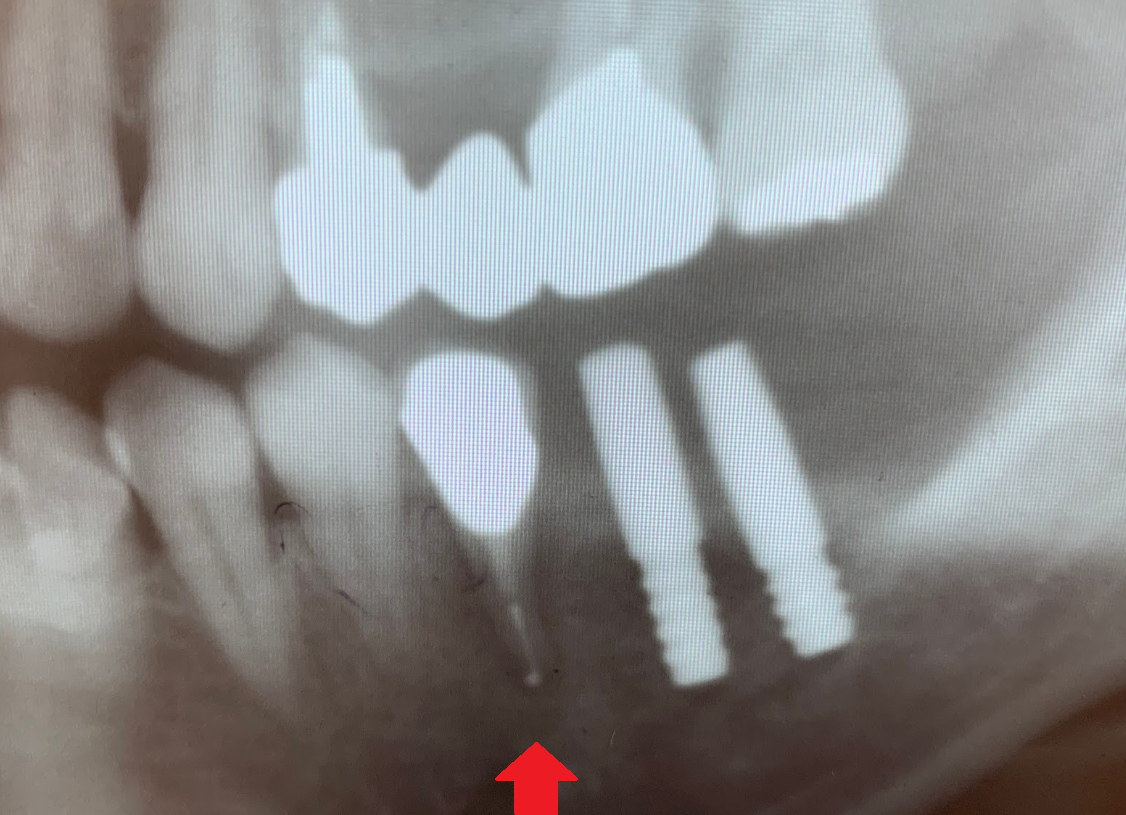

2002/08 23年前

左奥の画像には、2本のワンピースタイプのインプラントが埋入された状態が写っています。なお、現在では、当院ではワンピースタイプのインプラントは使用しておりません。

2020/08 5年前 (インプラント施術後18年経過)

インプラントを埋入した部位はもちろん、赤矢印で示した動揺していた歯も、現在問題なく機能しています。これは、インプラントが荷重を分散し、動揺していた歯への負担を軽減したためと考えられます。この状態は、2025年現在も維持されています。

また、上顎のブリッジも破損し、現在はインプラントによる修復を行っています。神経を抜いた歯を土台としたブリッジは、歯根破折のリスクが高いことが知られています。

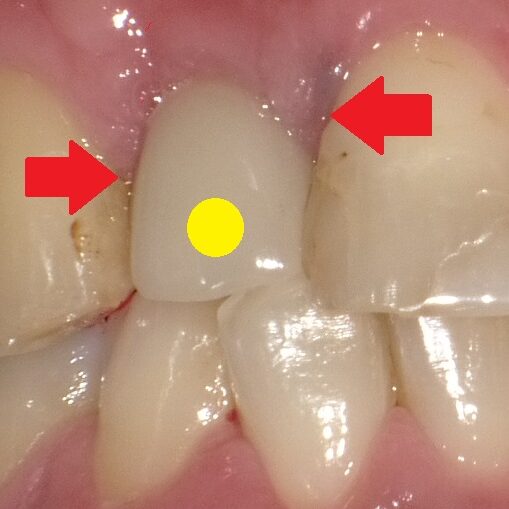

症例2 前歯の症例

初診時40歳の男性

被せ物で治療していた前歯が折れてしまったので、抜歯することになりました。この時、骨が薄いことが分かっていたので、抜歯と同時に、骨が減らないように特別な処置(ソケットプリザベーション)を行いました。

それでも、骨の幅が足りない可能性があったので、後で骨を増やす手術(GBR)が必要になるかもしれないと考えていました。しかし、抜歯後の様子を見ていたら、骨の状態が良かったので、骨を増やす手術はせずに、そのままインプラントを埋めることができました。

前歯のインプラントで特に大切なのは、歯と歯の間の歯茎(歯間乳頭)をきれいに再現できるかどうかです。このケースでは、隣の歯の骨の位置が良かったので、インプラントを少し深めに埋めることで、歯間乳頭を長く保つことができています。

つまり、歯間乳頭をきれいに作るためには、抜歯する時に隣の歯の骨を傷つけないようにすること、そしてインプラントの太さや埋める位置をしっかり考えることが大切なのです。

奥歯のインプラントは噛むことができれば良いのですが、前歯のインプラントは見た目がとても大切なので、より丁寧な治療が必要になります。

症例3

初診時40歳の女性

右の上の歯が無くて、左で咬んでいたのですが、左でも咬めなくなったので来院。左下のブリッジの部分の奥の方の歯根が折れていました。右上の歯が欠損している部分の骨の高さは通常のインプラントを行うのには足りませんでした。

右上の部分はサイナスリフト法により骨造成を行ってからインプラントを埋めました。(現在なら、サイナスリフトと同時にインプラントを埋めます)

左下は抜歯後にGBRと言う方法で造骨を行ってインプラントを埋めました。

インプラントを行ってから、10年程経過しましたが、右下の1本もインプラントを追加した以外は、問題はありません。ご本人も、なんの心配もなく食事が出来ているようです。この様な方にもし、入れ歯(義歯)を入れていたら、現在はもっと歯がないと思われます。そして好きなものが食べられないかもしれません。

2013年

2022年

右上のサイナスリフト法のよる造骨

歯の横の骨を削って、そこから人工骨材を入れて骨を造ります。しかし、上顎洞にはシュナイダー膜という3層構造をした粘膜があります。それを破らないように上顎洞内の骨から剥がして人工骨材を入れてまいります。この場合、周囲が血液供給源となる骨に囲まれている空間であること、またシュナイダー膜で人工骨材が抑えらられること。このことから考えると、造骨は比較的容易です。

参考→小机歯科医院のHPのサイナスリフト法

インプラントにおける不具合

現在のインプラントは、主にチタン合金などの金属で製造されているため、虫歯になることはありません。しかし、天然の歯が歯周病になるように、インプラントも適切なケアを怠ると、周囲の組織に炎症を引き起こすことがあります。この炎症が進行すると、インプラント周囲炎となり、最終的にはインプラントが脱落してしまう可能性があります。

また、長期間の使用により、インプラント体やその部品が破損するケースも存在します。特に、純チタン製のインプラントや、噛み合わせの力が強い患者様の場合、インプラント体や部品に過剰な力が加わることで、破損のリスクが高まります。そのため、定期的なメンテナンスと、噛み合わせの調整が重要となります。

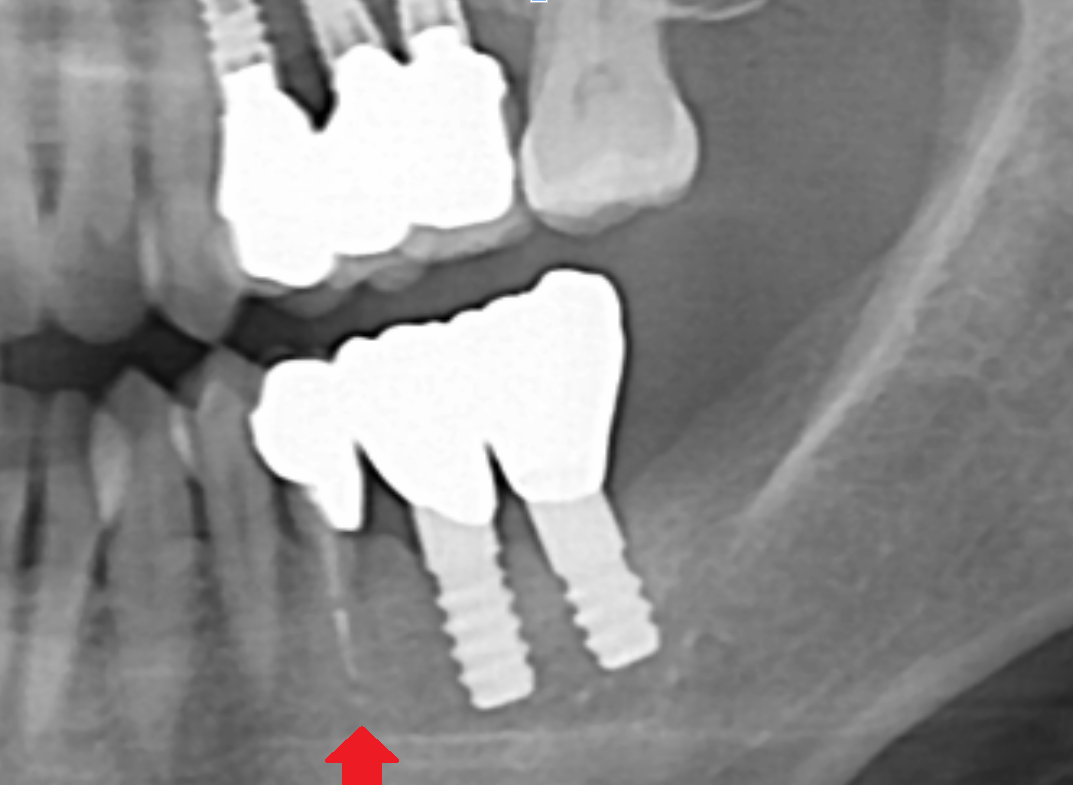

インプラント周囲炎のレントゲン

インプラント周囲の清掃が不十分な状態が続くと、天然歯における歯周炎(歯槽膿漏)と同様に、インプラント周囲組織に炎症が生じることがあります。

インプラント周囲に炎症が起こると、生体はインプラントを異物として認識し、排除しようとする防御反応が働きます。その結果、周囲の骨組織が吸収され、インプラントの支持が失われてしまうことがあります。

折れたインプラント

歯科用インプラントの材料は、主にチタン合金または純チタンが使用されています。右側の画像にあるインプラントは、ワンピースインプラントと呼ばれる純チタンの一体型インプラントです。これは17年半の使用で破折しました。チタンは強度のある材料ですが、金属疲労を起こす可能性があることを示しています。当院では現在、より強度のあるチタン合金製インプラントを使用しており、純チタン製インプラントの使用は控えています。

左側の画像にあるインプラントは、他院で埋入されたものであり、経過年数は不明です。しかし、このタイプのインプラントに見られる首の部分の欠損は、他の症例でも見受けられました。これらの事例から、インプラントが永久に機能するとは言い切れないということが示唆されます。

このHPはリンクフリーです