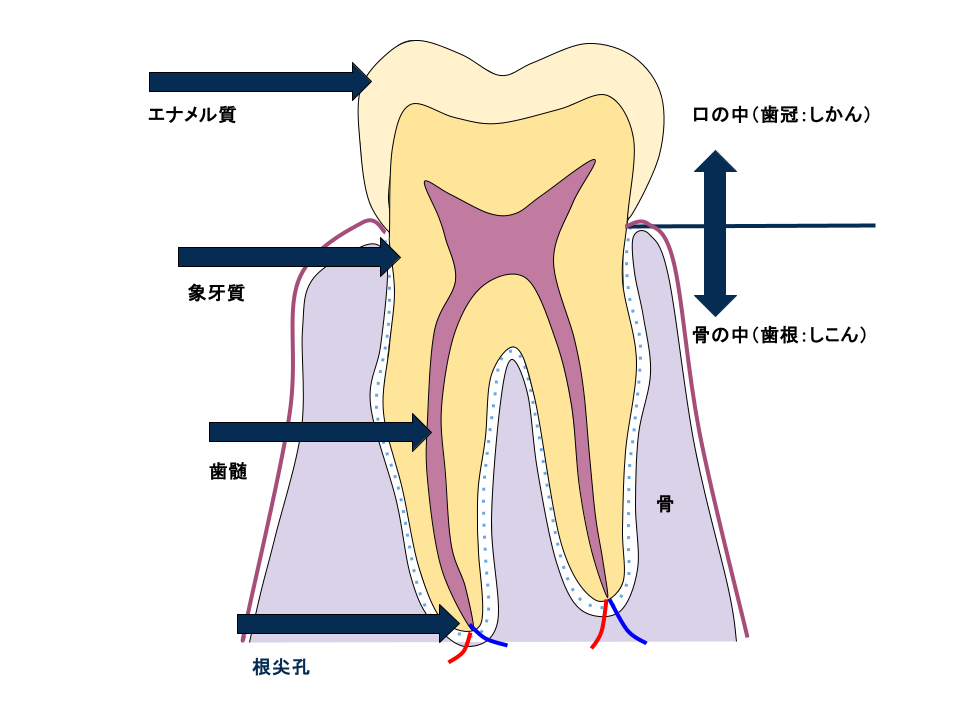

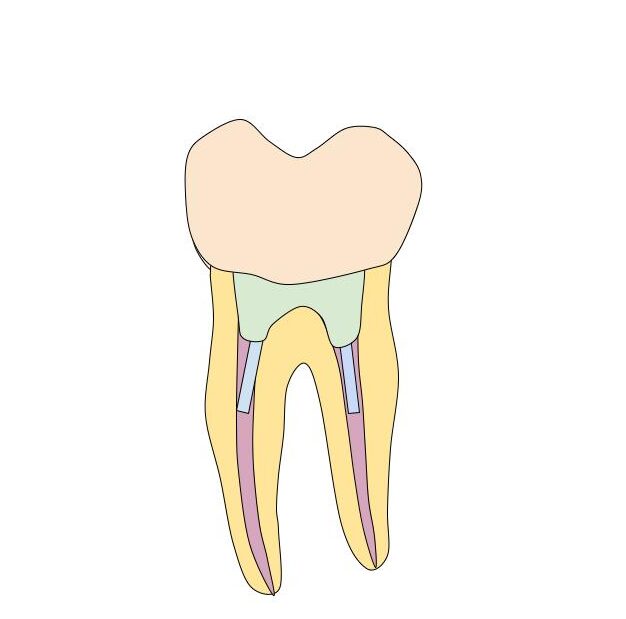

歯の基本構造

歯の中には、「歯髄(しずい)」という柔らかい神経や血管が通った組織があります。この歯髄に細菌が感染すると、強い痛みを感じることがあります。

他の体の組織であれば、細菌感染しても抗生物質などで治ることが多いのですが、歯髄は硬い歯に囲まれていて、栄養や酸素が「根尖孔(こんせんこう)」という、わずか0.2~0.4ミリほどの小さな穴からしか供給されません。そのため、細菌に感染するとすぐに壊死(組織が死んでしまうこと)してしまい、自然治癒が難しいのです。

つまり、根管治療が必要になるのは、歯髄が細菌感染によって壊死してしまった場合や、壊死寸前の状態になっている場合です。具体的には、

- 夜も眠れないほどの激しい歯の痛み

- 噛むとズキズキするような痛み

などの症状がある時に、根管治療が必要になることが多いです。

歯のためには、できれば、なるべく行わない方が良い治療です

根管治療は、歯の神経(歯髄)が細菌に広範囲に感染してしまった場合に、歯を抜かずに残すための最後の手段と言えます。適切な治療を行えば、再び噛めるようになることが多いのですが、歯の内部を削るため、どうしても歯が弱くなってしまいます。

ですから、できる限り歯髄が感染しないように予防することが何よりも大切です。具体的には、

- 虫歯を放置しない

- 歯にひびが入るような硬い食べ物を避ける

といったことに注意しましょう。

また、初期の歯髄感染であれば、水酸化カルシウム、MTAセメント、ヨード製剤、抗生物質などを使った「覆髄処置(ふくずいしょち)」という治療で、根管治療を回避できる場合もあります。この処置を行い、それでも痛みが続くようであれば、根管治療を検討するのが良いでしょう。

根管治療には2種類あります

根管治療とは、歯の根の中の治療のことです。歯科医師の間では、大きく分けて2つの種類に分けられています。

- 初回根管治療: 最初に根管治療を行う場合

- 再根管治療: 過去に根管治療を行った歯を再度治療する場合

このうち、特に難しいのは「再根管治療」です。過去の治療で取り残された細菌や、新たに感染した細菌を取り除く必要があるため、より高度な技術と経験が求められます。

ただし、歯の根が割れてしまっているような場合には、再根管治療の対象とならないことがあります。

一度も治療がされていない歯の根管治療

「歯の根の治療」と聞くと、多くの方が「痛いのではないか」「時間がかかるのではないか」といった不安を感じられるかもしれません。しかし、ご安心ください。一度も治療されていない歯に行う初回根管治療は、過去に治療を受けた歯に比べ、比較的スムーズに進められるケースが多いのです。

なぜなら、初めての根管治療では、過去の治療で使用された詰め物や土台などの複雑な除去作業が不要なため、治療時間の短縮や、それに伴う患者様の負担軽減に繋がるからです。

歯の神経(歯髄)がまだ生きている場合も、残念ながら既に死んでしまっている場合も、根管治療の基本的な流れは変わりません。歯髄は非常に柔らかい組織で構成されているため、器具を使った除去は比較的容易です。

さらに、初回治療の場合、過去の治療による根管内の変形や、予期せぬ感染リスクなどが少ないため、複雑な状況が少なく、治療計画も立てやすいと言えます。

ただし、注意しなければならない点として、歯の根の先端にある「根尖孔(こんせんこう)」は非常に小さく、見つけるのが困難な場合があります。根尖孔を見つけ出すには、歯科医師の経験と高度な技術が不可欠です。

再根管治療管

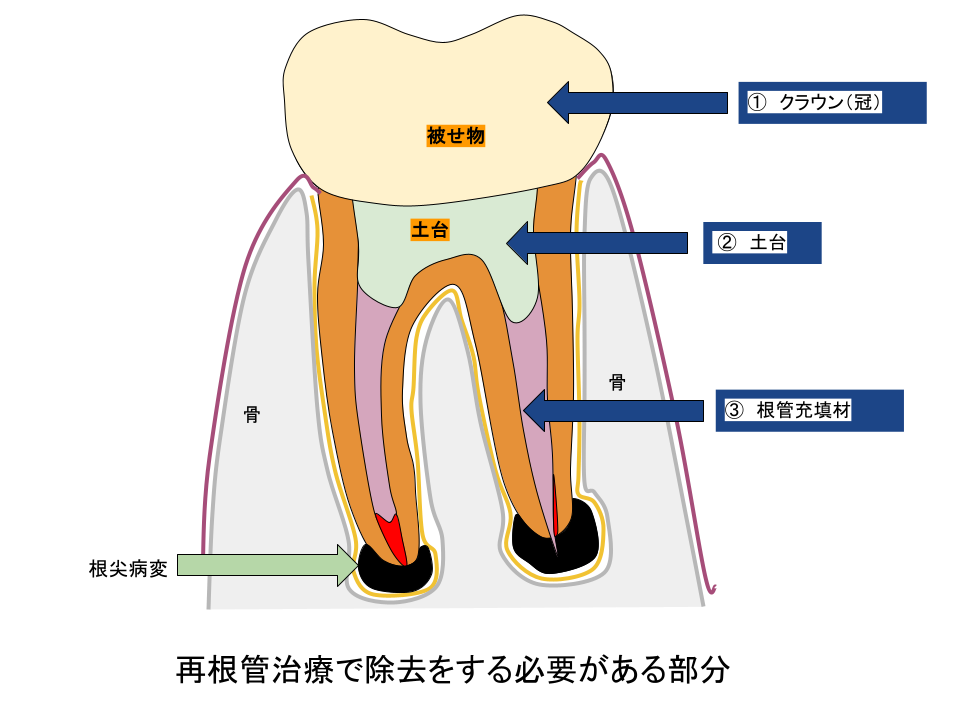

根の先に発生した病変にアプローチし、確実な治療を行うためには、根管内に存在する以下の材料を全て、そして完全に除去する必要があります。

- ① 冠: 金属またはセラミック製の冠

- ② レジン: 多くの場合はプラスチック素材であるレジン

- ③ 土台: グラスファイバーまたは金属製の土台

- ④ 根管充填材: ガッタパーチャ

これらの材料は、過去の治療で使用されたものですが、病変の治療を妨げる原因となり得ます。そのため、精密な除去が不可欠です。

当院では、マイクロスコープを使用し、これらの材料を丁寧に除去することで、根管内の状態を正確に把握し、より精密な治療を可能にしています。

しかしながら、現状の健康保険制度においては、これら複雑な材料の除去に1時間もの時間を要した場合でも、診療報酬は約800円と非常に限られています。

この現状を踏まえ、当院では患者様へ、より質の高い根管治療を提供するために、保険診療と自費診療の選択肢をご用意しております。。

再根管治療は必要か?

レントゲンで「根の先に膿」と言われたら?症状のない歯の根管治療、当院の考え方

歯科医院でレントゲンを撮り、「根の先に膿が溜まっているため、根管治療が必要です」と診断され、治療を開始したものの、治療後に激しい腫れや痛みに襲われ、最終的に抜歯を宣告されてしまった…。このような経験をされた方は、決して少なくありません。

実際、当院にも「他の歯科医院で根管治療を始めたら、ひどく腫れてしまい、どうしたら良いか」といったご相談が多く寄せられています。

しかし、当院では、レントゲンで根の先に影(透過像)が認められたとしても、症状が全くない歯に対して、すぐに根管治療を行うことは推奨しておりません。

なぜなら、レントゲンに写る影が、必ずしも膿(膿瘍)であるとは限らないからです。多くの場合、それは「肉芽組織(にくげそしき)」と呼ばれる、骨ではない組織に置き換わっている状態を示しています。つまり、レントゲン画像の変化が、必ずしも病気の進行を意味するわけではないのです。

症状のない歯に対して安易に根管治療を行うことは、かえって予後を悪化させるリスクを伴います。治療を開始したことで、それまで安定していた根管内の細菌バランスが崩れ、急激な炎症や腫れを引き起こしてしまうことがあるのです。

そのため、当院では、症状のない歯に関しては、定期的なレントゲン検査や症状の変化の確認など、慎重な経過観察を重視しています。

経過観察中に症状が現れた場合や、レントゲン画像の明らかな悪化が見られた場合には、適切なタイミングで根管治療をご提案いたします。

当院は、患者様の歯をできる限り長く、健康な状態で維持することを第一に考え、安易な治療ではなく、一人ひとりの状態に合わせた最適な治療計画をご提案いたします。

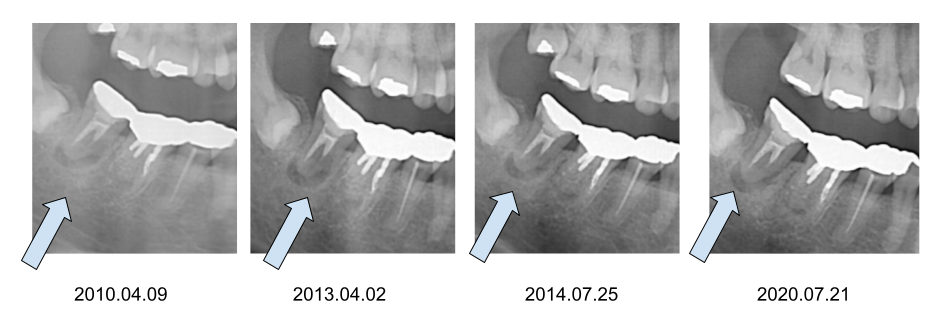

根尖病変の10年の変化(レントゲン写真)

レントゲンで「根の先に影がある」、いわゆる根尖病変と診断された経験をお持ちの方は少なくないでしょう。中には、「根の先に膿が溜まっている」と説明を受け、すぐに根管治療を勧められた方もいるかもしれません。

しかし、当院では、レントゲンで根尖病変が確認されたとしても、症状が全くない場合には、すぐに根管治療を行うことは推奨しておりません。

症例紹介:12年経過も無症状のケース

例えば、このレントゲン写真をご覧ください。被せ物の形状も決して良好とは言えず、一般的には根管治療が必要と判断されるケースかもしれません。しかし、当院ではこのケースも経過観察とし、12年経過した現在も、患者様は全く症状を感じていません。

「膿が溜まっている」は本当か?

レントゲンで根尖病変が確認された場合、「根の先に膿が溜まっている」と説明されることが多いようです。しかし、本当に膿が溜まっているのでしょうか?もし本当に膿が溜まっているのなら、当然、何らかの症状(痛み、腫れ、違和感など)が現れるはずです。そして、時間の経過とともに悪化していくはずです。

瘢痕(はんこん)としての可能性

レントゲンに写る影は、必ずしも膿ではなく、むしろ「瘢痕(はんこん)」、つまり傷跡のようなものだと考える方が妥当です。長年の経過の中で、根の先に何らかの炎症が起こり、その結果、肉芽組織が形成された状態だと考えられます。

安易な治療は逆効果になることも

症状がないにも関わらず、安易に根管治療を行うことは、かえって状態を悪化させるリスクを伴います。根管内は非常にデリケートな環境であり、一度治療を開始すると、細菌バランスが崩れ、急激な炎症を引き起こしてしまう可能性があるのです。

経過観察の重要性

そのため、当院では、症状のない根尖病変に関しては、定期的なレントゲン検査と丁寧な経過観察を重視しています。患者様の状態を長期的に観察することで、本当に治療が必要かどうかを慎重に判断いたします。

根管治療の基本的な治療の流れ

抜髄症例(再治療ではない)での治療の流れ

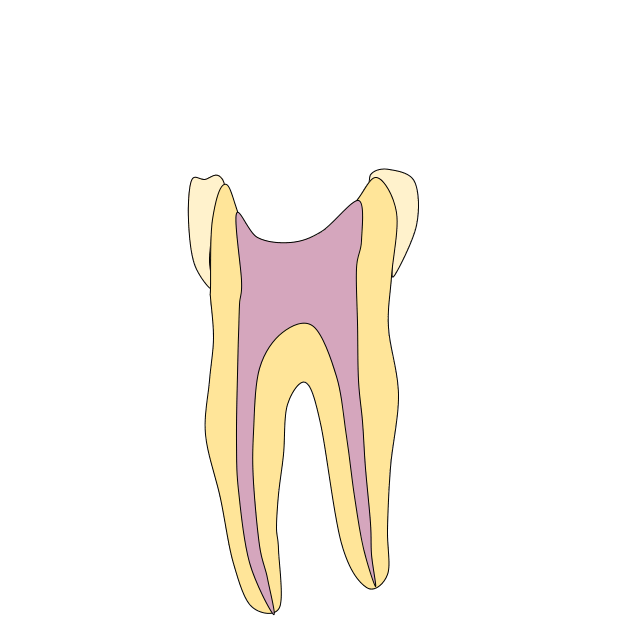

①虫歯になってしまい、細菌が歯髄の中にまで入り込み増殖をした状態です。夜中に痛くて目が覚めたりします。又、どこの歯が痛いのかが特定しにくいのも特徴です。まず、どこの歯が痛いのかを診査診断をします。

➁壊死した歯髄組織を除去します。そして丁寧に根管内を洗浄します。それと共に、根の先の根尖孔を塞ぐために根の中を最低限に削り、充填しやすくする道を作ります。

③ガッターパーチャと言う南国で取れる樹液と酸化亜鉛を混ぜた物質を根管の中に、生体ガラスの様なシーラー(糊)とを一緒に根管内に詰め込んで、根尖孔を閉鎖します。

④ガッタパーチャを少々除去し、グラスファイバーの土台をレジンと共に立てます。それを削り、光学スキャニング。そしてCAD/CAM装置によりセラミックの冠を作成し装着し治療は終了します。

根管治療で重要なポイント

CTによる歯の歯根形態の把握

歯の根の形は、人それぞれ、そして歯の種類によって大きく異なります。根の数や形態は、ある程度の傾向はあるものの、全く同じ形の歯は二つとして存在しません。さらに、それらは骨の中に埋まっているため、正確な形状を把握することは困難でした。

かつては、平面のレントゲン写真だけを頼りに、歯科医師が根の立体的な構造を想像しながら治療を行うしかありませんでした。しかし、歯科用CT(以下CT)の普及により、歯の根を三次元で立体的に把握することが可能になりました。

CTは、根管の形状、数、湾曲などを正確に捉えることができ、根管治療の精度を飛躍的に向上させます。特に、根管が複雑な形態をしていることが多い奥歯の治療においては、CTによる診断は必須と言えるでしょう。

根管の形態を正確に把握せずに、過去の経験や予測だけで治療を行うことは、非常に危険です。根管内に器具が正しく到達せず、治療の精度が低下するだけでなく、歯に余計なダメージを与えてしまう可能性もあります。

現在では、奥歯の根管治療におけるCT撮影は、健康保険も適用されるようになりました。これにより、より多くの患者様が、精度の高い根管治療を受けることができるようになりました。

当院では、患者様一人ひとりの歯の根の形態を正確に把握し、安全かつ確実な根管治療を提供するために、歯科用CTを積極的に活用しています。

麻酔をしてから治療をします

根管治療は、「痛いのでは?」という不安をお持ちの方もいらっしゃるかもしれません。相模原敬友会歯科では、患者様に安心して治療を受けていただけるよう、神経の有無に関わらず、必ず麻酔を行ってから治療を開始いたします。

「神経がない歯の再治療の場合、麻酔は不要」と考える歯科医院も少なくありません。しかし、根の先端にある根尖孔付近には感覚が残っていることが多く、麻酔なしで治療を進めると、予期せぬ痛みが生じる可能性があります。当院では、患者様に痛みを感じさせないことを第一に考え、全ての根管治療において麻酔を徹底しています。

また、麻酔時の痛みにも配慮し、歯の近くにいきなり麻酔針を刺すことはありません。段階を踏むことで、麻酔自体の痛みを最小限に抑えています。

さらに、相模原敬友会歯科では、全ての麻酔に電動麻酔器を使用しています。電動麻酔器は、麻酔液の量や注入速度をコンピューター制御できるため、一定の圧力を保ちながら、ゆっくりと麻酔液を注入することが可能です。これにより、麻酔時の痛みを大幅に軽減し、より確実に麻酔を効かせることができます。

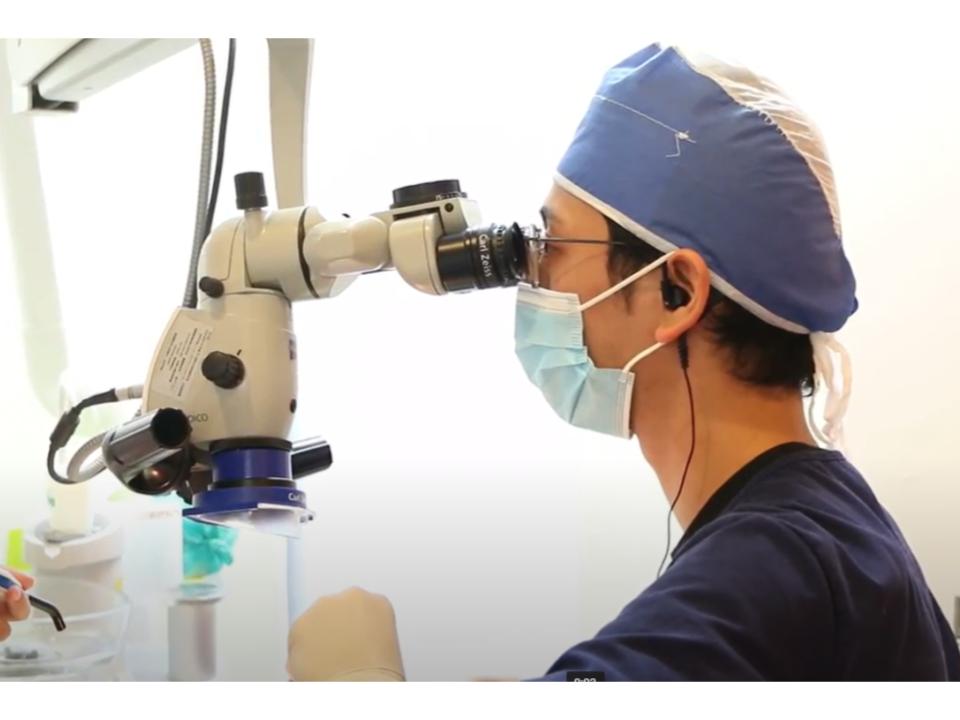

マイクロスコープによる施術

根管治療は、歯の内部にある複雑な根管を清掃・消毒する、非常に精密な治療です。そのため、根管内部を詳細に確認できるマイクロスコープは、根管治療の精度を大きく左右する重要な医療機器です。

根管内は非常に狭く、肉眼では見えない複雑な構造をしています。根管治療では、細い器具を使って根管内の清掃や治療を行うため、高倍率のマイクロスコープが不可欠です。最低でも4倍以上に拡大して確認することで、根管内の細かな構造や汚れを正確に把握し、より精密な治療が可能になります。

当院では、患者様に質の高い根管治療を提供するために、複数のマイクロスコープを導入しています。

当院では、保険診療・自費診療に関わらず、全ての根管治療においてマイクロスコープを使用しています。マイクロスコープの使用に追加費用は一切かかりません。

根管形成

根管治療において、「根管形成」は根の健康を長く保つための非常に重要なステップです。歯の根の中にある細い管「根管」を、丁寧に削り、清掃・消毒することで、最終的に根の先端にある小さな穴「根尖孔」をしっかりと閉鎖し、細菌の侵入を防ぎます。

根管は非常に複雑な形状をしていることが多く、そのままでは清掃や消毒が困難です。そのため、手用器具である「ファイル」や、回転式の「ドリル」を使い、根管内を丁寧に削り、根管の形を整える必要があります。これにより、根管内の細菌や感染物質を徹底的に除去し、根管充填材がしっかりと密着できる環境を整えます。

根管形成の最大のポイントは、根尖孔を傷つけずに、かつ確実に閉鎖できるような形に整えることです。根尖孔は非常にデリケートな部分であり、過剰に削ってしまうと、根管充填材が適切に密閉できなくなり、再感染のリスクを高めてしまいます。そのため、必要最低限の切削に留めることが重要です。

特に、回転式のドリルを根の先端まで使用する際には、細心の注意が必要です。ドリルの回転速度や圧力などを適切に調整し、根尖孔を広げすぎないように慎重に操作する必要があります。

根管内の洗浄

根管治療では、根の中(根管内)に残された細菌や感染物質を徹底的に除去することが非常に重要です。根管内には、歯髄の壊死した残留物、治療で生じた削りカス、そして細菌の塊など、様々な汚れが存在します。これらの汚れを放置すると、再感染や炎症を引き起こし、治療の失敗につながる可能性があります。

根管洗浄は、これらの汚れを薬液を使って洗い流し、根管内を清潔にする工程です。当院では、マイクロスコープで根管内を拡大しながら、超音波洗浄を行うことで、肉眼では確認できない微細な汚れも徹底的に除去します。

洗浄には、次亜塩素酸ナトリウムやEDTAといった、殺菌作用や洗浄効果の高い薬液を使用します。これらの薬液を根管内に注入し、細かな部分まで丁寧に洗い流すことで、細菌の数を大幅に減少させることができます。

しかし、残念ながら、現代の医療技術では、根管内の細菌を完全にゼロにすることは難しいと言われています。そのため、根管洗浄後には、根の先端にある「根尖孔」をしっかりと閉鎖し、残った細菌が根尖孔から周囲の組織に漏れ出さないようにすることが重要です。

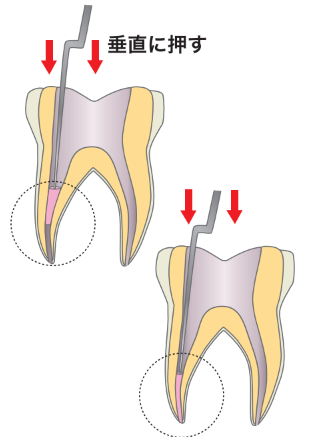

根管充填(こんかんじゅうてん)垂直加圧根充

根管治療において、根管内を徹底的に洗浄することは基本中の基本です。しかし、相模原敬友会歯科では、根管洗浄以上に「根管充填」を重視しています。なぜなら、根管充填は、根の先端にある「根尖孔」という歯と骨の間にある小さな孔を確実に閉鎖し、歯の内側と生体組織を完全に隔離する、文字通り「根管治療の要」となる工程だからです。

根尖孔は、例えるならば根の先に設けられた「コルク栓」。この栓をしっかりと閉めることで、根管内に侵入した細菌や有害物質が周囲の組織へ漏れ出すのを防ぎます。

根管治療後に鈍痛が続いたり、噛み合わせに違和感を覚えたりする場合、その原因の多くはこの「コルク栓」が不完全であることが考えられます。つまり、根尖孔の閉鎖が不十分なため、根管内の細菌や有害物質が根の先端から骨へと漏れ出し、人体が「異物」として認識し、痛みなどの不快な症状を引き起こしているのです。

ただし、難しいことに、根尖孔の閉鎖が不完全であっても、全く症状が現れないケースも一定数存在します。そのため、症状の有無に関わらず、根尖孔を確実に閉鎖することが重要です。

米国では、根管治療専門医の間で「垂直加圧根充法(CWCT法)」が圧倒的に主流となっています。この事実は、根尖孔の確実な閉鎖がいかに重要であるかを物語っています。

垂直加圧根充法の一種のケースルクト法による根管充填

再根管治療の流れ

上記の抜髄の治療の前に、前医が行った治療の全てを取り外します。被せてある冠から土台、根管充填材をすべて、ゼロになるまでおこないます。そして、根管の中の形態を整えてから根管充填を行います。前医がどのように根管内を削ってあるかで大きく予後が左右されます。

歯の寿命を左右する根管充填

実際の根管充填法

根管治療における根管充填は、単に根管内を埋めるだけでなく、根の先端にある「根尖孔」という小さな穴を確実に閉鎖し、細菌の侵入を完全に防ぐことを目指します。しかし、この根尖孔を完全に密閉することは、非常に困難な作業です。

なぜなら、根尖孔の先には骨組織が存在し、空気の抜け道がないからです。もし、周囲に骨がなく空気の逃げ道があれば、注射器のような器具で流動性のある材料を押し込み、根尖孔を簡単に塞ぐことができるでしょう。しかし、現実にはそのような理想的な環境は存在しません。

この困難を克服するために、様々な根管充填法が考案されてきました。しかし、日本の歯科教育では、40年前と変わらない「側方加圧根充法」が依然として主流です。この方法では、根尖孔を完全に閉鎖することが難しく、再感染のリスクを高める可能性があります。

相模原敬友会歯科では、このような不完全な方法ではなく、健康保険が適用される場合でも「垂直加圧根充法」を採用しています。垂直加圧根充法は、根尖孔をより確実に閉鎖できるため、側方加圧根充法と比較して、予後が圧倒的に優れていることが、当院の徹底的なリサーチによって証明されています。

根管充填は、根管治療の成否を大きく左右する重要な工程です。当院では、患者様一人ひとりの歯の状態に合わせて最適な根管充填法を選択し、根尖孔の確実な閉鎖を目指しています。

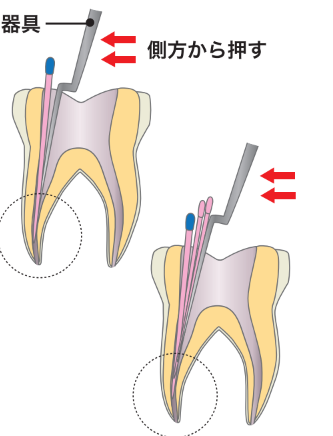

側方加圧根充法

一般的な根管治療で行われる「側方加圧根充法」は、根管内を削り、固形のガッタパーチャという材料を詰める方法です。しかし、複雑な根尖孔に材料が密着せず、隙間ができやすいのが現状です。

根尖孔が適切に閉鎖されないと、再感染のリスクが高まります。また、症状が治まるまで根管充填ができないため、治療期間が長期化しやすいというデメリットもあります。

さらに、根充後に咬んで痛いような症状が治まらない原因にも、根尖孔の不完全な閉鎖が関係していることがあります。根尖孔からの細菌の漏洩が、噛み合わせの違和感や痛みを引き起こすことがあるのです。加えて、根管充填後に、長期間にわたって違和感や不快感が残るケースも少なくありません。これは、側方加圧根充法では根尖孔を完全に閉鎖することが難しいため、わずかに残った細菌がゆっくりと増殖し、慢性的な炎症を引き起こすためと考えられます。

実際、論文などでも側方加圧根充法の長期的な予後は良いとは言えず、アメリカの専門医ではほとんど用いられていません。

垂直加圧根充法

相模原敬友会歯科では、根管治療の成功を左右する根管充填において、「垂直加圧根充法」を採用しています。この方法は、明確な基準に基づいて根管内を最小限に削り、熱によって半固体としたガッタパーチャという材料を根管内に充填します。

半固体のガッタパーチャは、根管内で硬化することで、根の先端にある「根尖孔」という小さな穴を確実に閉鎖します。根尖孔の閉鎖状態は、レントゲンで厳密に確認します。

垂直加圧根充法は、一般的な「側方加圧根充法」に比べて手間がかかりますが、根尖孔を確実に閉鎖できるため、予後が圧倒的に優れています。

根管充填が適切に行われれば、多くの場合、症状は速やかに消失し、延々と歯科医院に通う必要はありません。前歯であれば1~2回、奥歯であれば1~5回程度の通院で治療を終えることができます。

現在の健康保険制度では、根管治療にかけられる時間や材料に制約があり、十分な治療結果を得られない場合があります。精密な根管充填を希望される方には、自費診療もご用意しております。自費診療のケースルクト法はこちらの方法を採用してます。