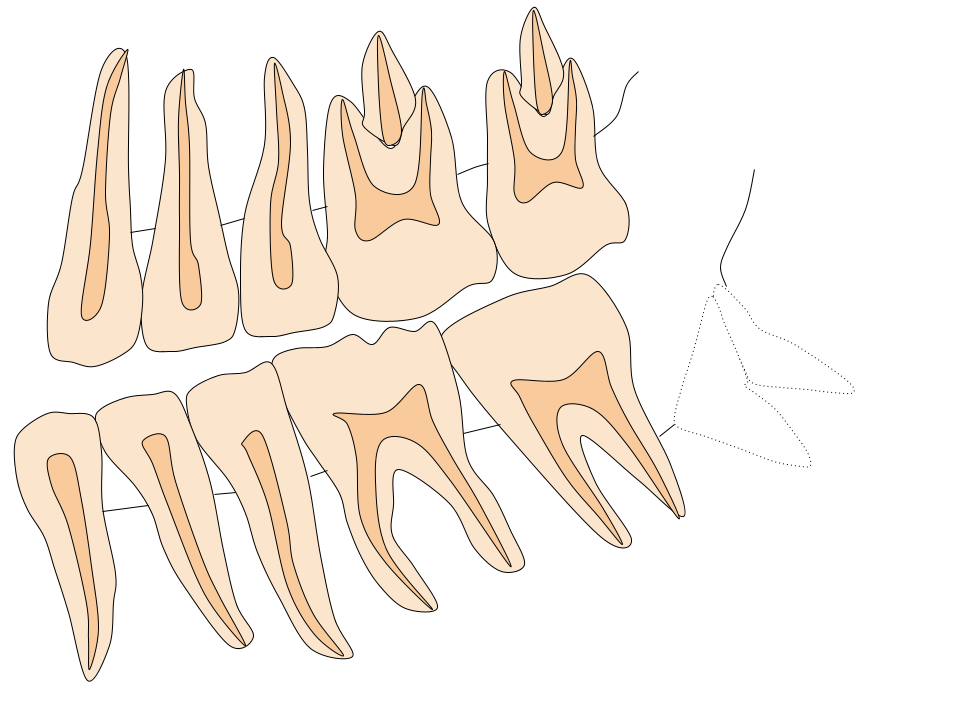

抜く必要が無い場合

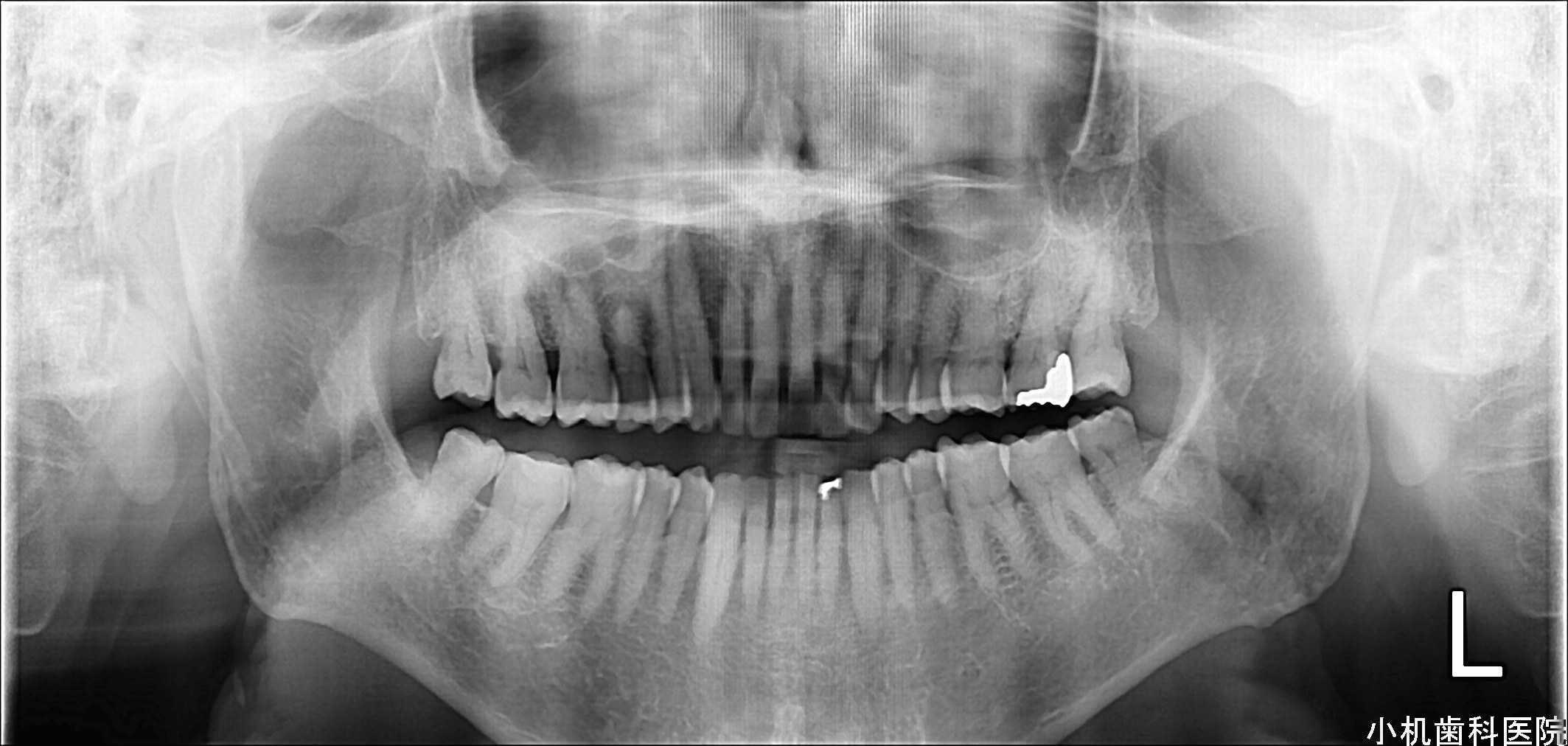

レントゲン写真のように、上下左右に8本ずつ、計32本の歯が綺麗にまっすぐ生えている場合、親知らずを抜く必要はありません。ただし、親知らず周辺の歯茎が頻繁に腫れたり、頬の粘膜をよく噛んでしまう場合には、抜歯を検討することがあります。

親知らずは歯ブラシが届きにくく、汚れが溜まりやすいため、入念なブラッシングが不可欠です。

ちなみに、このレントゲン写真は撮影時の患者様が88歳のものでした。このように、歯の本数が多く、歯並びが良いと、歯は長持ちする傾向があります。

抜いたほうが良い親知らず

1、親知らずの周囲の歯茎が頻繁に腫れる場合

通常の歯の場合、歯の周りの粘膜は骨にしっかりと支えられているため、頬を引っ張っても動きません。しかし、親知らずが生えている奥の部分は、粘膜が動きやすいことがあります。これは専門的に「角化歯肉」が少なく、「歯槽粘膜」になっている状態です。歯ブラシが届きにくく、汚れが溜まりやすいため、細菌感染が起こりやすくなります。

つまり、親知らずの周りが腫れるのは、口の中の細菌が親知らず周辺で増殖し、粘膜に炎症を引き起こすためです。特に、下の親知らずに多く見られます。腫れる頻度が高く、抜歯のリスクが低い場合には、抜歯をおすすめすることがあります。

ただし、左右両側の下の親知らず周辺が同時に腫れる場合には、重篤な免疫力低下の可能性が考えられます。その際は、内科的な精密検査が必要になることがあります。

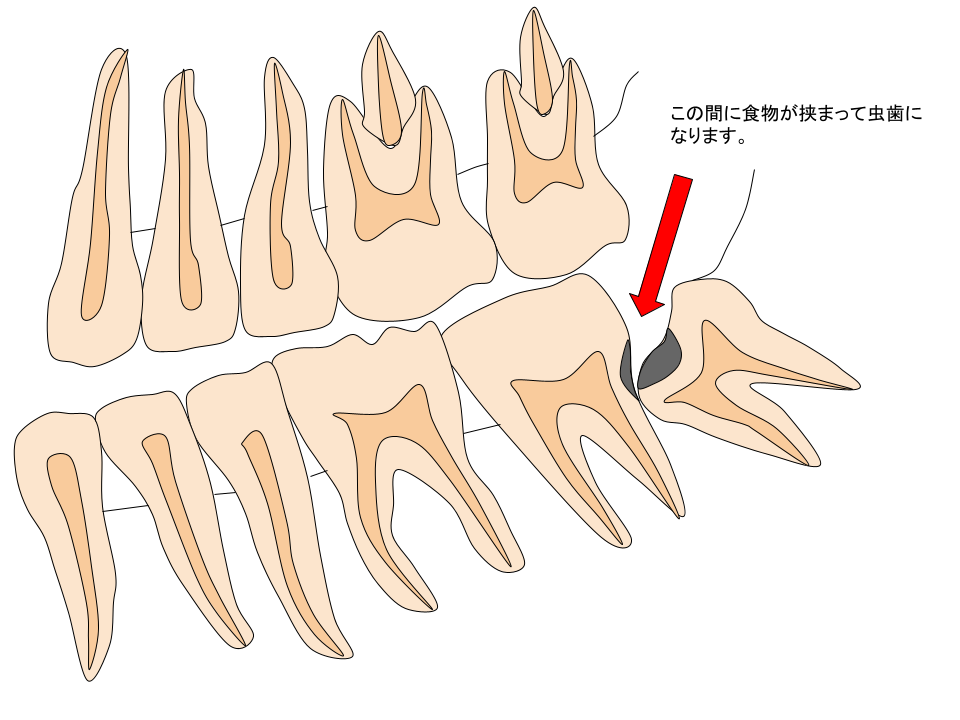

2、半埋伏歯(半分だけ歯が斜めに生えている場合)

下顎の親知らずは、生えるスペースが不足しがちなため、横向きに生えてくるケースが多く見られます。

このような場合、親知らず周辺の腫れがなくても、親知らずと手前の歯の間に歯垢や食べかすが溜まりやすく、虫歯を引き起こすことがあります。親知らずが虫歯になった場合は、抜歯で対処できますが、手前の歯が虫歯になった場合は、そう簡単にはいきません。特に、親知らずが原因で手前の歯に虫歯ができた場合、通常よりも根に近い部分に虫歯ができやすく、治療も困難になりがちです。結果として、治療が不完全になる可能性も高くなります。

そのため、レントゲンなどで親知らずによる悪影響が予測される場合は、早期の抜歯をおすすめします。

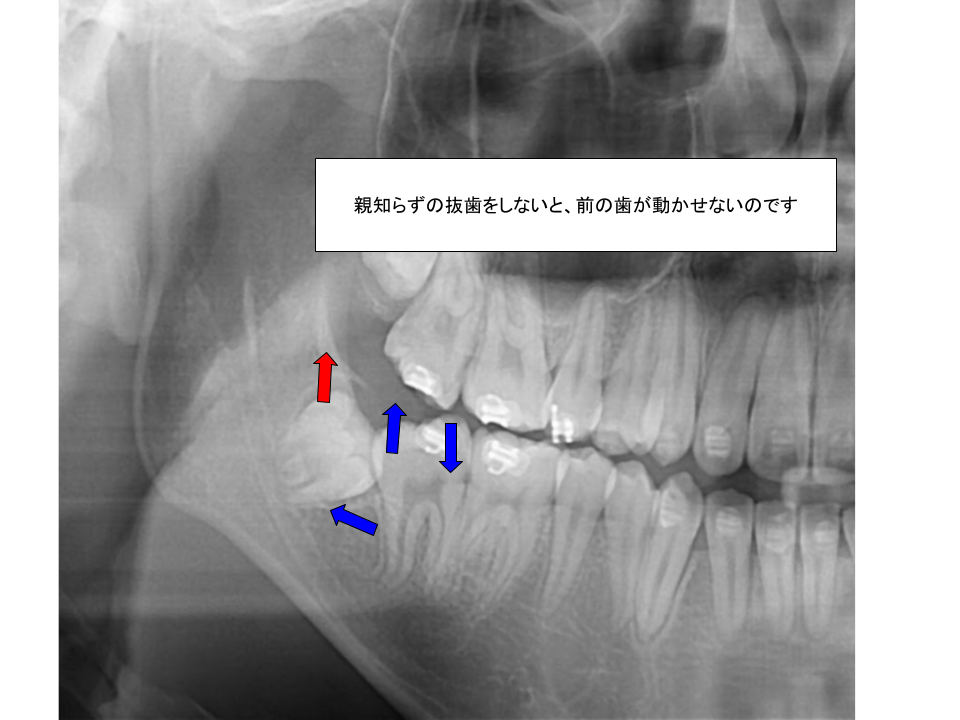

3、歯並びを治す場合

歯列矯正治療を行う際、奥歯の移動が必要となるケースは少なくありません。その際、親知らずが歯の移動の妨げになることがあります。特に、当院で採用しているゴムメタル矯正では、下顎が後退している症例の場合、下顎の親知らずの抜歯は必須となります。

また、親知らずを抜かずに矯正治療を行った場合、矯正終了後に親知らずを抜くべきかどうかは、長年議論されてきました。歯列の安定性を考慮すると、多くの場合、抜歯しておいた方が良いでしょう。

さらに、矯正治療の計画によっては、歯が完全に形成される前の「歯胚」と呼ばれる段階で、抜歯を行うこともあります。

親知らずの抜歯のリスク

1、多量の出血がある事が非常に稀ながらあります(上顎)

ごく稀に、上顎の親知らずの近くに「翼突筋静脈叢」という静脈の網目状の集まりが存在する場合があります。親知らずの根がこの静脈叢に近接している場合、抜歯時に大出血を引き起こす可能性があります。通常のレントゲン写真では血管の状態を把握できないため、親知らずの根の形状からリスクを予測するしかありません。異常に湾曲しているような親知らずは、念のため大学病院などの専門機関で抜歯することをお勧めする場合もあります。

ただし、ほとんどの上顎の親知らずの抜歯は比較的容易であり、術後の痛みも軽度であることが多いです。

2、神経麻痺を起こすことが稀ながらあります(下顎)

下顎の親知らずの周辺には、舌の感覚や味覚を司る舌神経という知覚神経が通っています。この神経は、親知らずの内側の粘膜を通って舌に分布しています。ただし、舌神経には顔面神経の枝である鼓索神経が合流しているため、純粋な知覚神経というよりは、味覚などの機能も一部含む複合神経と言えます。親知らずの抜歯時にこの神経を傷つけたり切断してしまうと、舌に知覚障害や味覚障害が残る可能性があります。

また、下顎の親知らずの近くには、下歯槽神経という神経が通っています。この神経は、奥歯から前歯、さらには唇や顎の皮膚に至るまでの感覚を司っています。下歯槽神経を損傷すると、抜歯した側の唇や口角周辺の知覚が麻痺したり、鈍くなったりすることがあります。

下歯槽神経の位置は、歯科用CTによって事前に予測することが可能です。そのため、神経損傷のリスクは以前よりも低くなりました。しかし、舌神経は歯肉の剥離程度では確認できないため、解剖学的な知識と慎重な手術操作が求められます。また、解剖学的に舌神経が浅い位置にある方もいるため、これらのリスクを十分に考慮した上で、抜歯を行うかどうかを判断する必要があります。

舌神経と下歯槽神経は、いずれも知覚神経を主体とする神経であり、運動神経ではありません。そのため、神経を損傷しても舌や頬が動かなくなることはありません。しかし、知覚がなくなると、舌や頬を適切に動かすことができなくなり、頬を噛んだり、舌を誤って噛んでしまうことがあります。

当院では、これらのリスクを最小限に抑え、安全かつ確実な親知らずの抜歯を行っております。親知らずについてお悩みの方は、ぜひ一度当院へご相談ください。

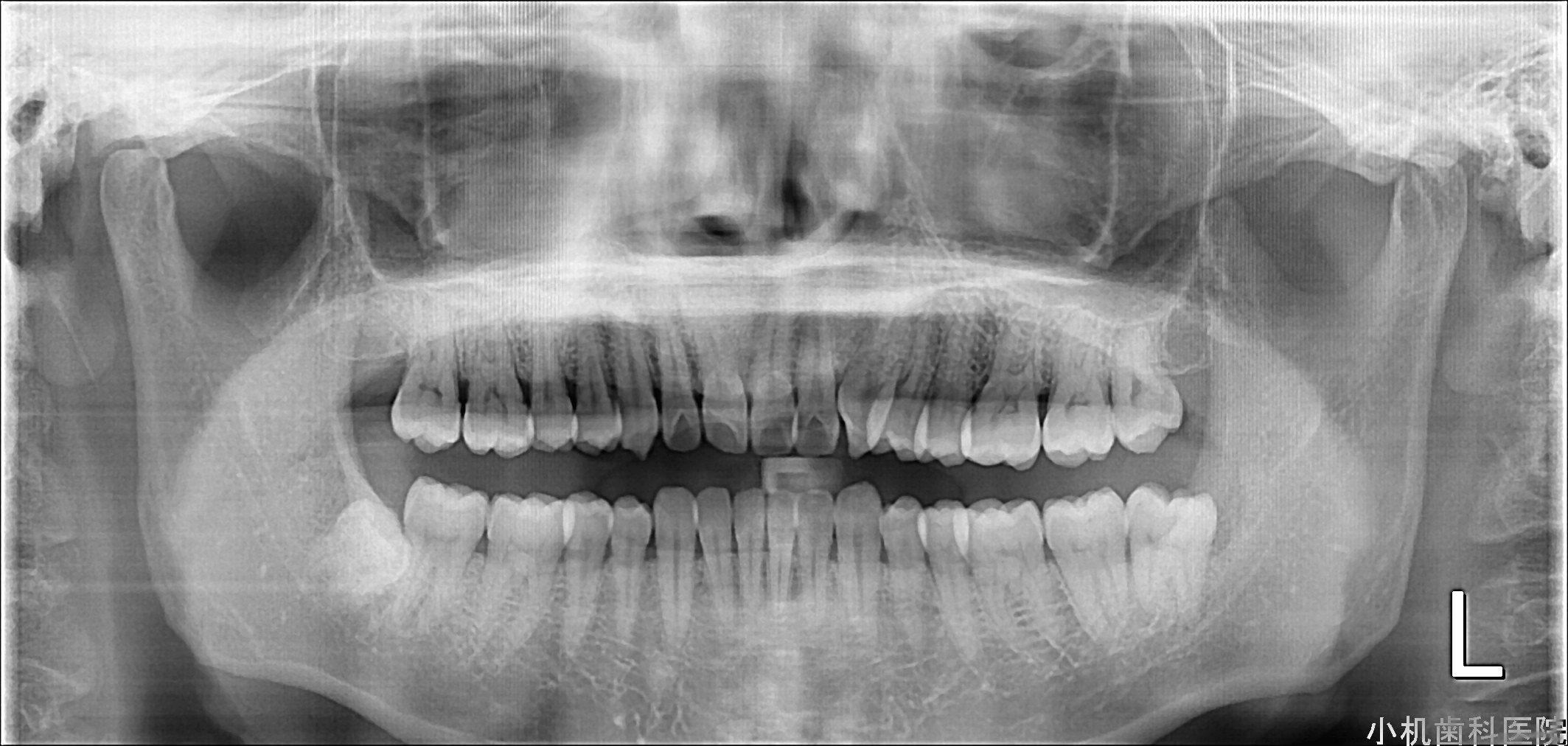

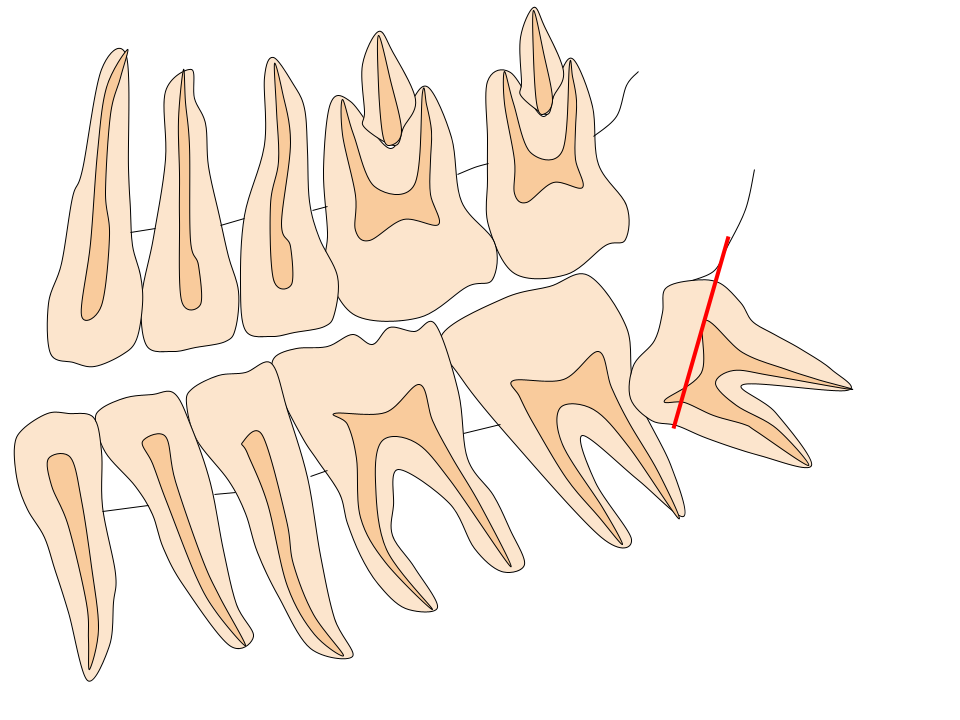

このレントゲン写真で注目していただきたいのは、向かって右側の一番奥の親知らずです。一見、まっすぐ生えているように見えますが、奥の部分が骨に埋まっています。実は、舌神経麻痺のリスクが高いのは、半埋伏智歯(一部が埋まっている親知らず)よりも、このように一見正常に見えて奥が埋まっている親知らずだと言われています。

3、抜歯後の腫れ

上顎の親知らずの抜歯は、術後の腫れはほとんど心配ありません。一方、下顎の親知らずの抜歯後は、一時的に腫れることがあります。これは、親知らずや周囲の骨を丁寧に削って抜歯する必要があるため、一時的な炎症が起こるからです。

「腫れる」と聞くと不安になるかもしれませんが、ご安心ください。腫れは、体の自然な治癒反応であり、必ず治まります。

腫れを最小限に抑えるために、当院では、縫合を控えめにしたり、適切な処置を行ったりすることで、患者様の負担軽減に努めています。

麻痺とは異なり、腫れは一時的なものです。術後のケア方法なども丁寧にご説明しますので、ご安心ください。

抜歯の手順

下顎の親知らずの抜歯では、事前に歯科用CTを撮影し、親知らずの根の立体的な形状と下歯槽神経との位置関係を正確に把握することが重要です。CT画像によって、神経を傷つけるリスクを事前に評価し、より安全な抜歯計画を立てることができます。

下顎親知らず抜歯の費用

日本の健康保険では、治療費用は国によって定められています。そのため、非常に高度な技術を要する親知らずの抜歯であっても、治療費は比較的安価に設定されています。

例えば、アメリカでは抜歯だけでも数万円かかることがありますが、日本ではレントゲンを含めても数千円程度の自己負担で済むことが多いです。

もちろん、医療費が高ければ良いというわけではありません。しかし、患者様にとってより良い医療を提供するためには、適切な評価に基づく費用設定も必要だと考えています。

当院では、このような現状ではありますが、患者様の負担を考慮し、可能な限り院内で親知らずの抜歯を行っています。安心してご相談ください。