この症例集は、当グループの小机歯科医院または久保倉歯科医院での治療例です。相模原敬友会歯科でも、これらの症例と同様に、垂直加圧根充法をベースとした根管治療を実施しております。

症例1 歯根のう胞症例

35歳女性

2年ほど前に他の歯科医院でレントゲンを撮った際、左上の前歯に異常があると指摘されていた患者様が来院されました。当初は無症状だったため経過観察をしていたそうですが、最近になって歯茎の腫れと夜間の痛みがひどくなり、再度受診したところ抜歯を勧められたとのことでした。抜歯を避けたいとのことで、当院(敬友会:小机歯科医院)を受診されました。

歯科用CTで確認したところ、左上の側切歯の根の先に嚢胞(歯根嚢胞)が見つかりました。そこで、当院ではケースルクト法に基づいた根管治療を行いました。

治療から半年後、症状は消失し、根の先の骨も再生していることが確認できました。これにより、患者様は抜歯を免れることができました。もし抜歯をされていた場合、インプラントまたはブリッジによる治療が必要となっていたと考えられます。

インプラントは、経験豊富な歯科医師が行っても100%成功するとは限りません。インプラントが抜け落ちてしまうと、さらに骨の吸収が進み、再治療が難しくなる場合もあります。また、ブリッジは両隣の健康な歯を削る必要があり、特に犬歯を削ることは様々な問題を引き起こす可能性があります。今回のケースでは、根管治療によって歯を残せたことで、患者様にとって計り知れない利益があったと言えるでしょう。

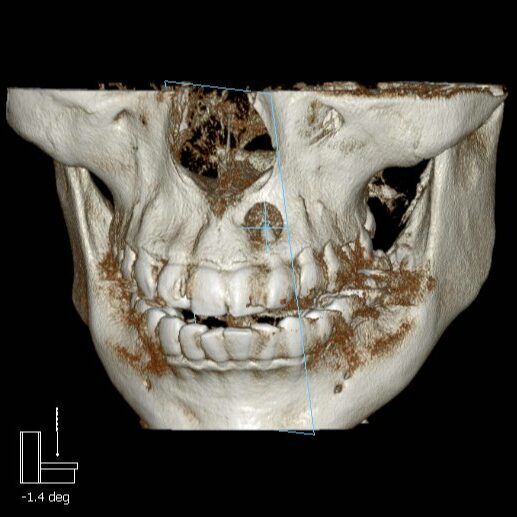

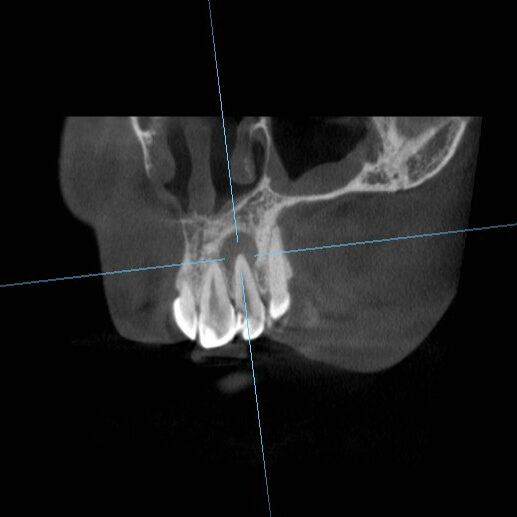

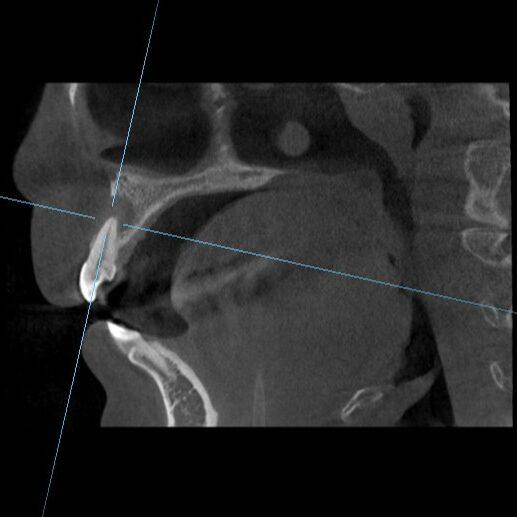

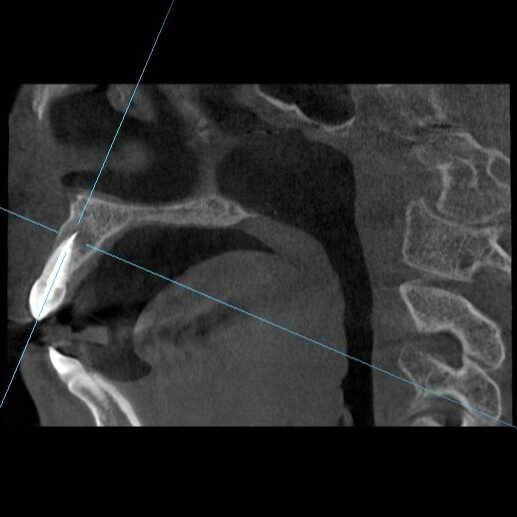

術前 歯科用CTによる3方向からのレントゲン+合成画像

根の先が黒く見えると思います。これは骨が吸収(溶けている)してしまったからです。(十字の中心)

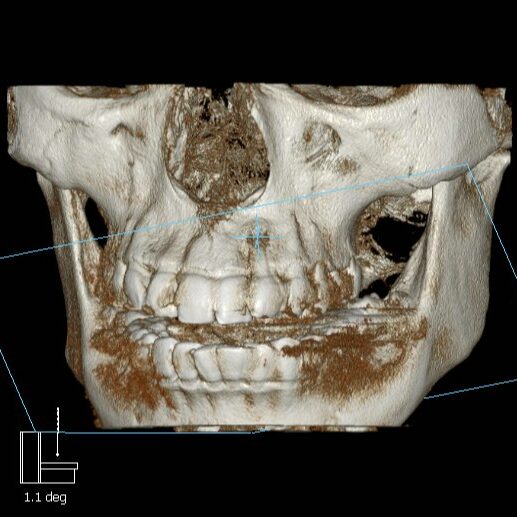

術後半年

根の先の黒かった部分が灰色になってきています。これは骨が再生してきた事を意味します。

症例2 歯性上顎洞炎症例

68歳女性

患者さんは、3~4年前より右上奥歯の知覚過敏を訴え、他院にて充填処置を受けられておりました。しかしながら、充填物が頻繁に脱離するため、仮の被せ物にて経過観察されていたそうです。その後、鈍痛が出現したため、歯科用CT撮影を実施したところ、歯髄壊疽と診断されました。当該歯科医院では、マイクロスコープを用いた根管治療が実施できないため、当院(敬友会:小机歯科医院)を受診されました。

診断の結果、歯髄壊疽に加え、根尖部の骨吸収像が認められました。当院では、ケースルクト法に準拠した根管治療を4回にわたり実施いたしました。

治療から半年後の経過観察において、症状の消失および根尖部の骨再生が確認されました。

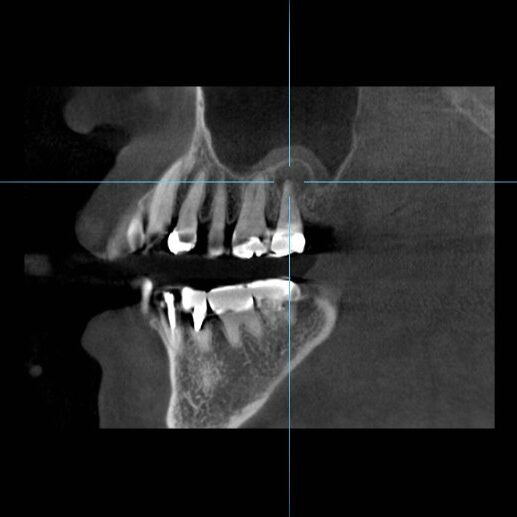

術前 歯科用CTによる3方向からのレントゲン+合成画像

根の先が黒く見えると思います。これは骨が吸収(溶けている)してしまったからです。(十字の中心)

術後半年

根の先の黒かった部分が灰色になってきています。これは骨が再生してきた事を意味します。

症例3 根管内側枝による根尖性歯周炎の症例

67歳女性

患者さんは、左下の歯がなんだか痛む、とおっしゃって来院されました。拝見すると、痛みのある歯とその奥の歯に、連結した金属の被せ物が入っていました。詳しくCTで調べてみると、奥の歯は中でかなり崩壊が進んでいたのですが、痛みの一番の原因は、手前の歯の神経がいつの間にか死んでしまっていたから、ということがわかりました。

本来であれば、この連結した被せ物を外して、きちんと治療し直すのが一番良い方法です。しかし、患者さんは入れ歯の調子が良く、作り直したくないということと、何よりも早く痛みを止めてほしいという強いご希望がありました。そこで、今回は特殊な方法として、被せ物を外さずに根管治療を行うことにしました。

ただ、金属の被せ物が被さった状態での根管治療は、歯の内部が暗く、マイクロスコープを使っても非常に難しいんです。

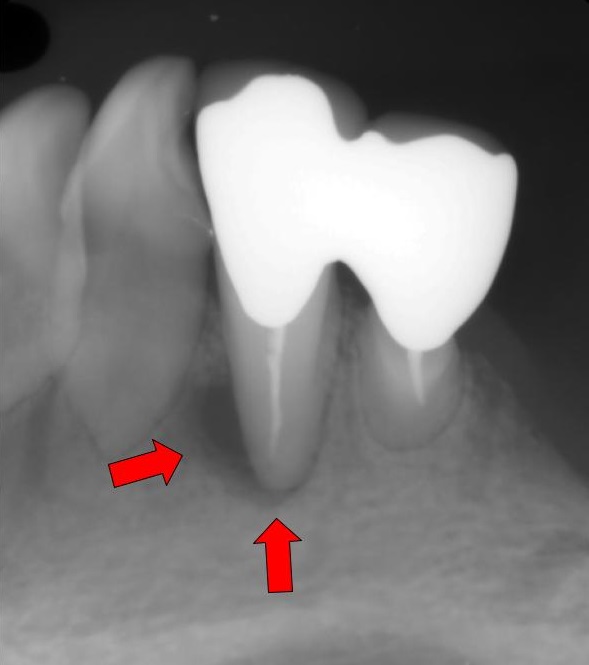

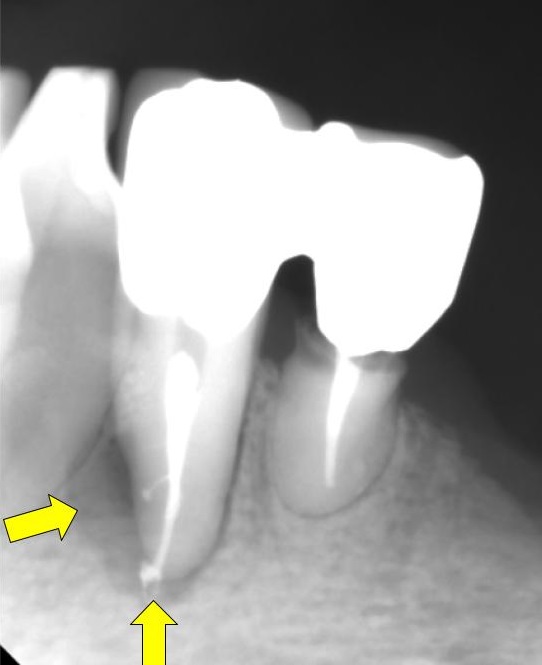

案の定、最初の治療では、根の先までしっかりと薬を詰めることができませんでした。さらに、レントゲン写真で黄色い矢印で示した部分が黒く写っていたので、ここにも根管(側枝)があると考え、根管充填をやり直しました。このやり直しをしないと、治療の効果は期待できません。また、一般的な根管治療法である側方加圧根充では、側枝をきれいに埋めることは難しいのです。

その結果、根の先だけでなく、側枝にもしっかりと充填材を詰めることができました。現在は経過観察中ですが、痛みもすっかりなくなり、問題なく過ごされています。

しかし、いずれはこれらの被せ物が外れたり、歯が中で割れてしまったりすることがあるかもしれません。その時は、残念ながら入れ歯を作り直す必要が出てくると思います。

黒い陰影の所に側枝あり! ここに充填が出来ないと治りません

症例4 典型的な根尖病変の症例

32歳男性

患者様は、左下親知らずの手前の歯で噛むと痛みがあることを訴え来院されました。レントゲン画像を確認したところ、根の治療がほとんど行われていない状態で、金属の土台が設置されていました。さらに、根の先には骨が溶けている影(根尖病巣)が見られ、歯も大きく削られていました。

このような状態の歯は、噛む力で割れてしまう可能性が高く、通常は抜歯を検討します。しかし、患者様の強い希望もあり、当院では治療を試みることにしました。

治療は、2回の通院で完了しました。根管充填には、一般的な側方加圧根充ではなく、より密閉性の高い垂直加圧根充法(ケースルクト法)を選択しました。

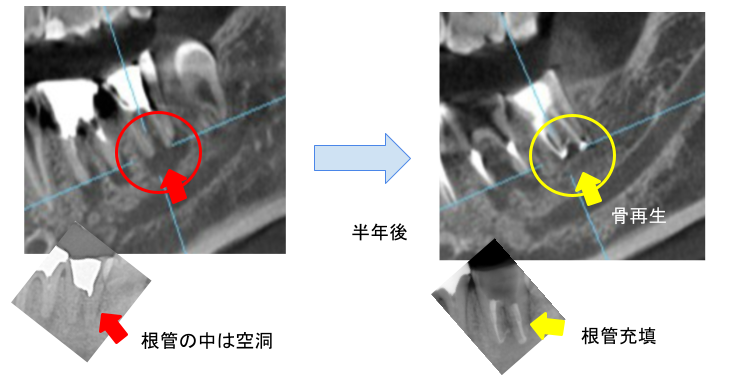

半年後、別の歯の治療で来院された際に、以前治療した歯を確認したところ、根の先の骨はきれいに再生していました。

症例5 穿孔と根尖孔の過剰拡大の症例

40歳女性

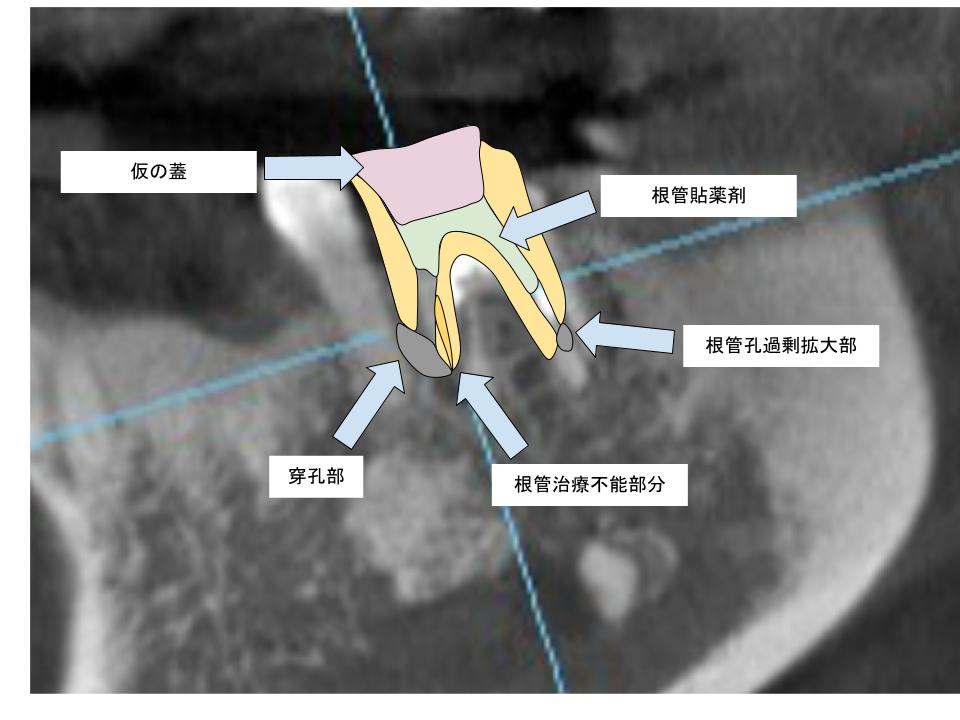

本症例は、根管治療における複数の失敗要因が同一歯牙に認められた稀有なケースであり、最終的に症状が消失し、経過観察に至った症例です。

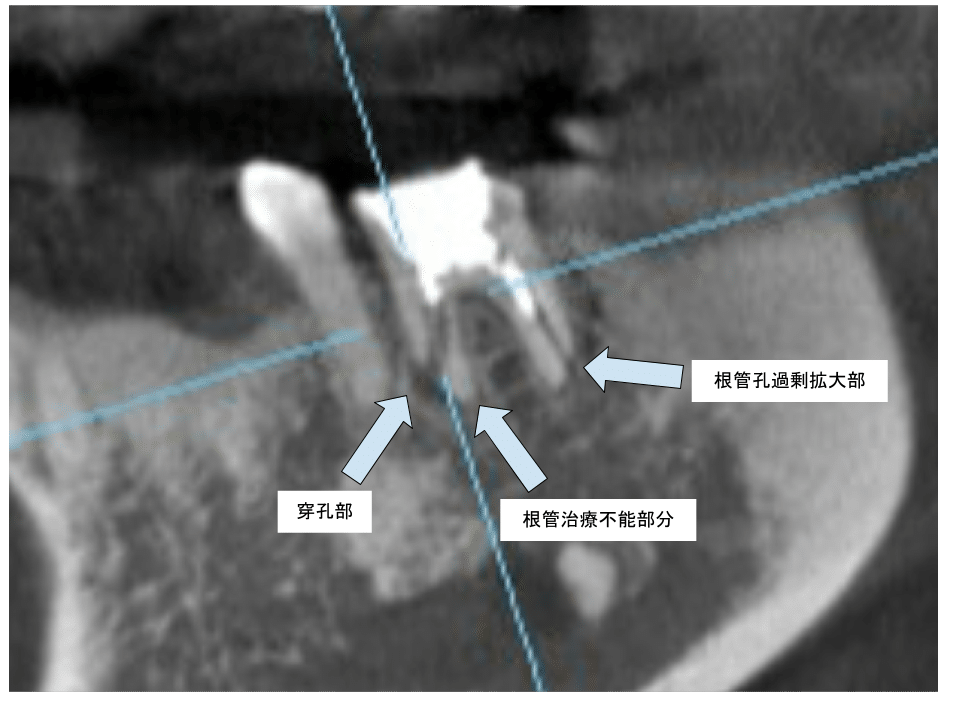

初診時、歯科用CT等の画像診断により、2根管のうち、前方根管には穿孔、後方根管には根尖孔の過剰拡大が認められました。以下に、それぞれの病態についてご説明いたします。

根管穿孔とは、根管治療中に歯牙内部から外部へ意図せず穿孔が生じる状態を指します。発生原因としては、術者の熟練度不足や、歯牙の解剖学的構造を十分に考慮しない術式、マイクロスコープ等の精密機器を使用しないことなどが考えられます。

従来、根管穿孔は抜歯適応とされていましたが、MTAセメントの開発により、保存が可能となるケースが増加しました。MTAセメントは、コンクリート類似の組成を有し、生体親和性に優れた材料であり、穿孔部の封鎖に有効です。本症例においても、広範囲な穿孔が認められましたが、MTAセメントによる封鎖を実施した結果、良好な経過が得られています。

一方、後方根管における根尖孔の過剰拡大は、不適切な根管形成に起因すると考えられます。根管治療において、根管内の感染象牙質を除去するために過度な拡大形成が行われることがあり、これが根尖孔の過剰拡大を招きます。根尖孔が過剰に拡大した場合、従来の側方加圧根充法では根管充填が困難となり、抜歯に至るケースが多く見られます。

当院では、垂直加圧根充法であるケースルクト法を採用しており、根尖孔が拡大している場合でも、適切な圧力調整により根管充填が可能です。本症例においても、根尖孔が1ミリ程度に拡大していましたが、ケースルクト法により根管充填を実施し、半年後のCT画像診断において根尖病変の縮小が認められました。

このように、根管治療は高度な技術を要する処置であり、特に前医での治療履歴がある場合には、慎重な診断と治療計画が求められます。本症例においては、歯牙の削除量が多かったため、今後、歯根破折のリスクについても経過観察が必要となります。

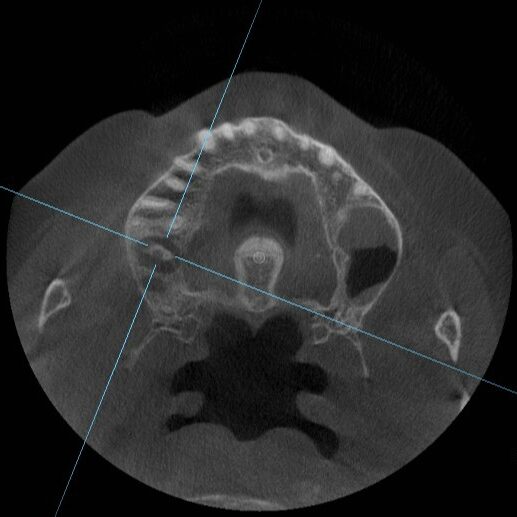

術前

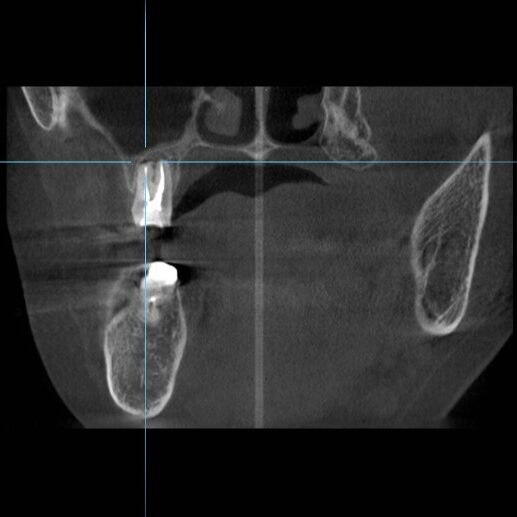

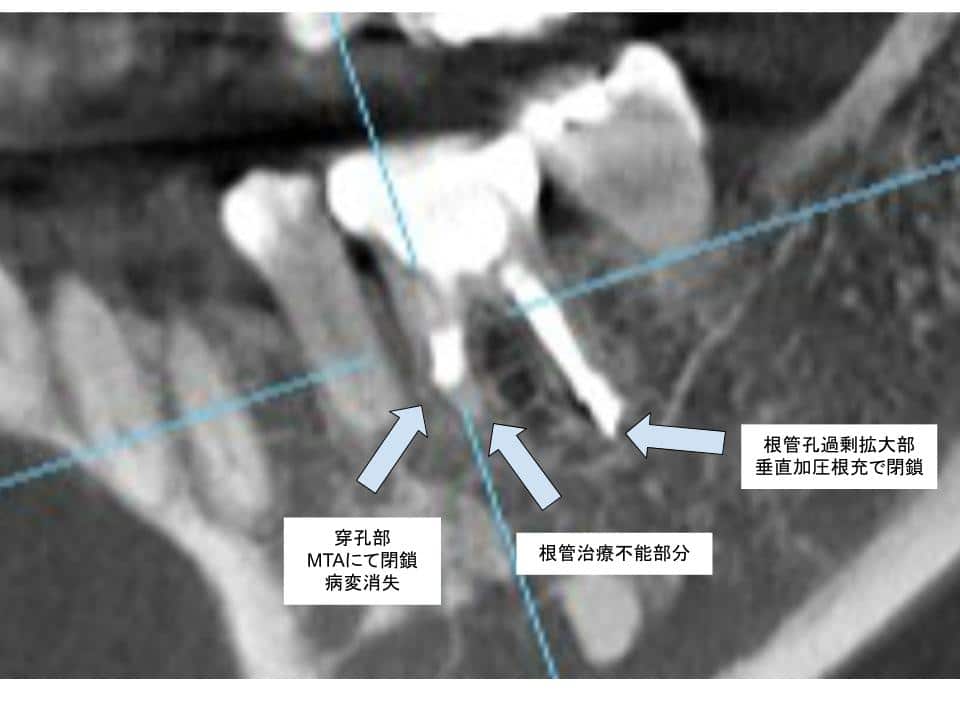

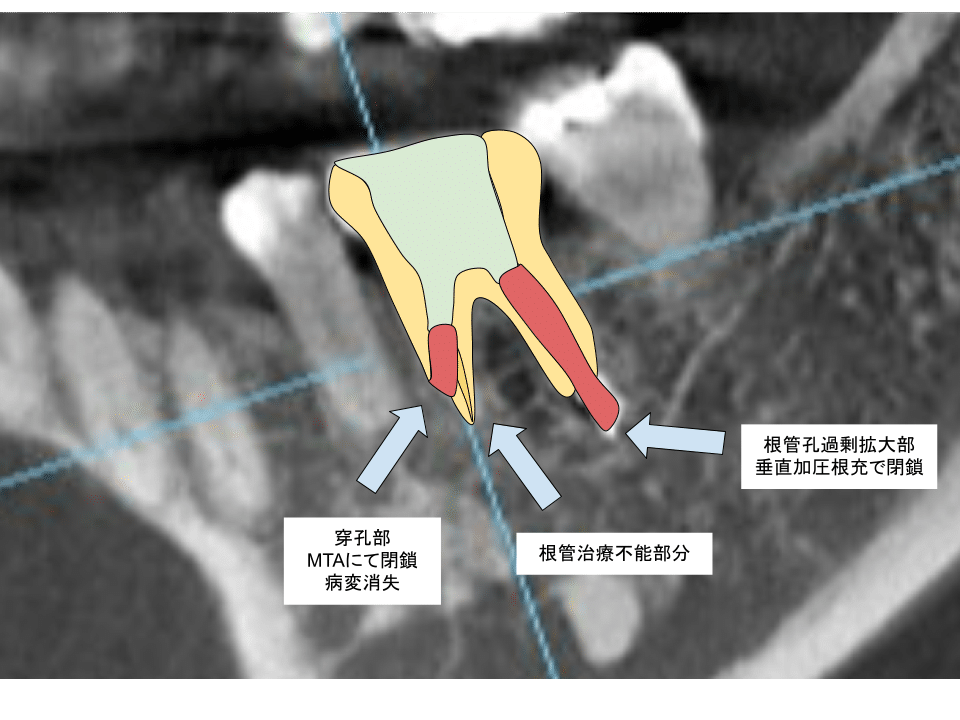

術後半年

穿孔部分については、MTAセメントを用いて封鎖しました。その先の根尖部分は、レントゲン画像上で明らかな病変が見られなかったこと、また、根管充填を行うことで穿孔部分の封鎖が不十分になる可能性があったため、経過観察としました。一方、反対側の根管における根尖孔の過剰拡大については、ケースルクト法による垂直加圧根充法を用いて封鎖しました。

根尖孔からのガッタパーチャの漏出が見られますが、これは軟化したガッタパーチャの押し出しであり、根尖孔自体は適切に閉鎖されています。症状は完全に消失しており、漏出したガッタパーチャ周囲のレントゲン画像上、骨吸収は認められません。これらの所見から、現在のところ病変の治癒が確認できています。

ただし、歯根破折のリスクが残るため、経過観察は必須となります。また、硬い食品を強く噛むことは避けるよう、患者様に指示いたしました。なお、根管充填材が大きく映るのは、CT画像におけるアーチファクトの影響が考えられます。アーチファクトとは、高密度の物質がX線を遮断し、画像に歪みが生じる現象を指します。

以下は敬友会小机歯科のHPの症例等にリンクします