相模原敬歯科の同一法人の小机歯科医院では、メール相談を27年前から行っています。色々な相談が寄せられますが、一番多いのが、根管治療に関係するトラブルや相談です。その中から質問の多い内容を編集して掲載いたします。

答え 歯の根の治療です

根管治療とは?歯の神経を守る大切な治療

「硬い歯にも柔らかい神経がある」—そう、歯の中心には「歯髄(しずい)」という柔らかい組織があります。この歯髄は、血管や神経が通っており、歯に栄養を供給したり、痛みを感じたりする重要な役割を担っています。

なぜ根管治療が必要になるの?

歯髄は、虫歯が進行したり、歯が割れたりすることで細菌感染を起こしやすく、非常に弱い組織です。体の他の部分と異なり、一度感染すると自然治癒が難しく、抗生物質も効きにくい場合があります。そのため、感染した歯髄を取り除き、根管内を清掃・消毒する「根管治療」が必要になります。

根管治療の流れ

- 感染した歯髄の除去: 感染した歯髄を丁寧に取り除きます。

- 根管内の清掃・消毒: 根管内を専用の器具で徹底的に清掃・消毒します。

- 根管充填: 清潔になった根管内に、人工の材料を隙間なく詰め、密封します。

- 根尖孔の封鎖: 根の先端にある「根尖孔」を緊密に封鎖し、細菌の再侵入を防ぎます。

-

根管治療は痛い?

治療は麻酔をして行うため、基本的に痛みを感じることはありません。ただし、治療後に麻酔が切れると、一時的に鈍痛を感じることがありますが、痛み止めでコントロールできる範囲です。

根管治療の目的

根管治療は、歯の神経を抜き、根の中を綺麗に清掃し、薬剤を詰める事で、歯の寿命を延ばす事を目的としています

質問:根管治療にマイクロスコープは必要ですか?

根の治療をしなければならないと歯科医院で言われました。マイクロスコープのある歯科医院を勧められました。その方が良いのでしょうか?

答え 使った方が良いです

マイクロスコープ根管治療とは?精密な治療で歯を守る

根管治療は、肉眼では見えない歯の内部を扱う繊細な治療です。マイクロスコープ(歯科用顕微鏡)を使用することで、治療精度を大幅に向上させ、歯の寿命を延ばすことが期待できます。

マイクロスコープ根管治療のメリット

- 精密な治療:マイクロスコープは、根管の入口を4倍から24倍に拡大して確認できます。

- 肉眼では見えない細かい部分も確認できるため、より正確な治療が可能になります。

- 治療精度の向上:根管の入り口の確認だけでも、治療の精度は大きく向上します。

- 根管治療の成功率を高め、再治療のリスクを軽減します。

- 最小限の侵襲:患部を拡大して確認できるため、必要以上に歯を削ることを防ぎます。

- 患者様の負担を軽減し、より快適な治療を提供します。

マイクロスコープで見える範囲

マイクロスコープは、根管の入り口付近を拡大して確認できます。歯根は湾曲しているため、根の先端付近は触覚による治療が必須です。しかし、根管の入口が見えるだけでも、治療の精度が格段に向上します。

マイクロスコープ根管治療の重要性

根管治療は、歯を残すための重要な治療です。マイクロスコープを使用することで、より精密で安全な治療を提供できます。

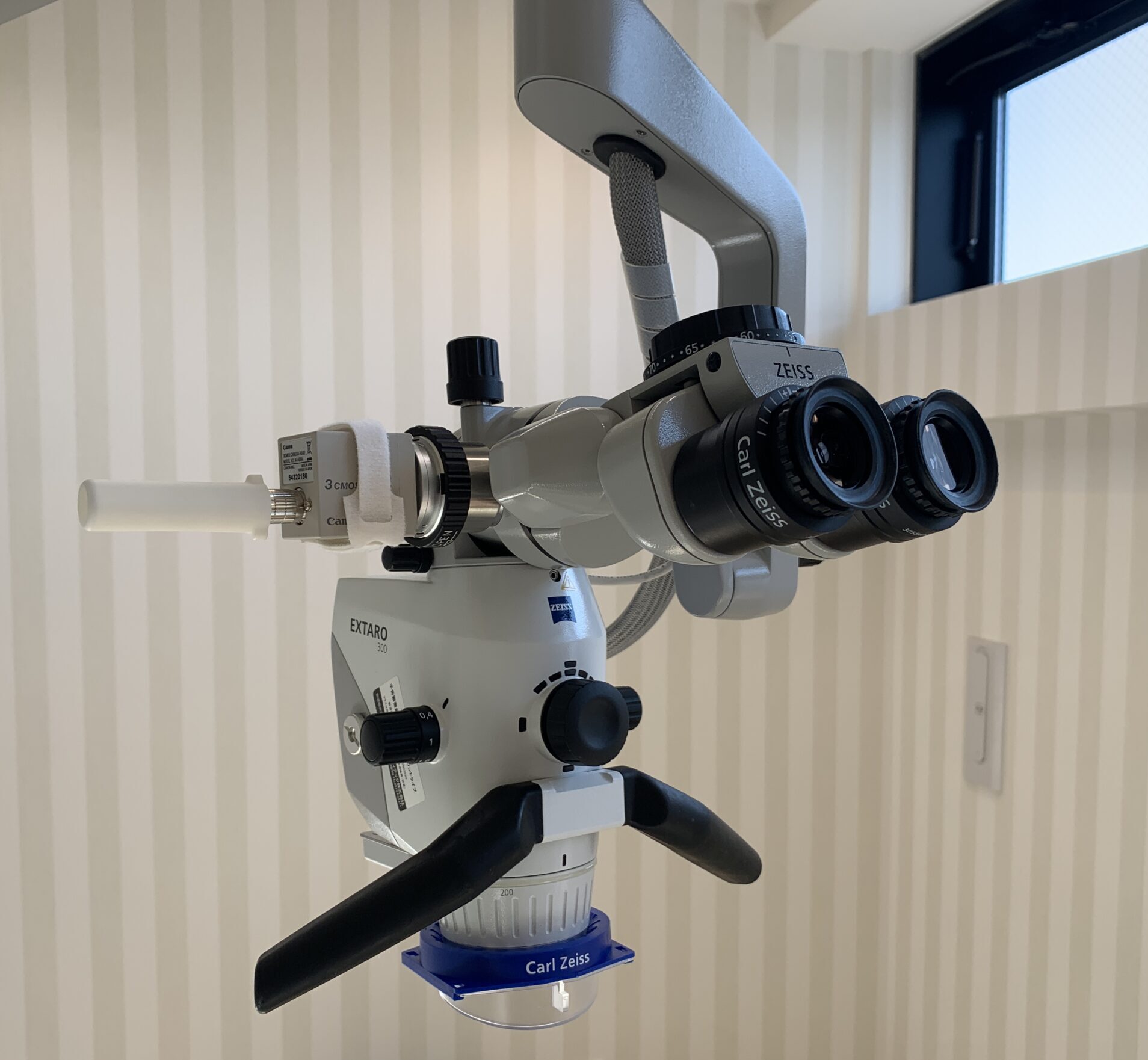

解説:歯科用マイクロスコープとは

相模原敬友会歯科のマイクロスコープ

ドイツ:カールツァイス社製

細かい部分まで、見ることができます。

相模原敬友会歯科のマイクロスコープ5台は全て、ドイツのカーツァイス社の製品です。現在、敬友会の歯科医院では29台のマイクロスコープが設置されていますが、2台を除いて全て同社の製品です。これは、ブランドだからではなく、モラー機能という特許の機構があるからです。これは、歯科医師が覗く接眼レンズが常に床に平行という機構です。この機構のおかげで患者さんは、あまり無理な体制を取る必要がなくなり、スムーズに治療を進める事ができるようになります。

質問:いつ終わるのか見通せない根の治療について

半年以上、近所の歯科医院に毎週通って、根の中の治療をしています。しかし、一向に終わらないばかりか、痛みも増してきました。そしてその旨を伝えると、抜歯しか無いと言われました。今更そんな事を言われてもと思います。何とか歯を残せませんか?

答え 日本の根管治療の考え方の問題です

根管治療が長引く原因とは?日本の根管治療とアメリカ式根管治療の違い

「根管治療がなかなか終わらない」「何度も治療しているのに痛みが引かない」―そんな経験はありませんか?

一般的な日本の根管治療では、根管内に薬剤を染み込ませた綿を詰め、経過観察を行うことが多く、治療期間が長期化する傾向があります。また、十分な清掃・殺菌が行われない場合、根管内で細菌が繁殖し、症状が悪化することもあります。

日本の根管治療の課題

- 長期的な経過観察:根管内に薬剤を詰めて経過を観察するため、治療期間が長期化しやすい。

- 細菌感染のリスク:十分な清掃・殺菌が行われない場合、根管内で細菌が繁殖し、症状が悪化することがある。

- 抜歯に至るケース:症状が改善しない場合、抜歯となるケースも少なくない。

アメリカ式根管治療との違い

アメリカでは、根管治療の考え方と治療方法が日本と大きく異なります。

- 治療コンセプト: 日本:治るのを待つ。 アメリカ:しっかりと根管内を密閉すれば治ると考える。

- 治療方法: 日本:固形物にペーストを付けて根管内を塞ぐ。 アメリカ:固形物を熱で軟化させ、根尖孔を密閉する。

アメリカ式根管治療では、根尖孔を確実に密閉することで、細菌の侵入を防ぎ、早期治癒を目指します。

当院の「ケーススルクト法」:アメリカ式根管治療の進化形

当院では、アメリカ式根管治療をベースに、独自の改良を加えた「ケーススルクト法」を採用しています。

- 独自の技術: 軟化した材料を根管内に圧入することで、根尖孔を確実に密閉します。

- 精密な治療: マイクロスコープを使用し、精密な治療を行います。

- 治療期間の短縮: 前歯は1~2回、奥歯は5回以内の治療完了を目指します。

根管治療に関するキーワード

根管治療、アメリカ式根管治療、根尖孔、細菌感染、抜歯、マイクロスコープ、ケーススルクト法、治療期間、密閉、再治療

根管治療でお悩みの方へ

根管治療でお悩みの方は、当院の「ケーススルクト法」をぜひご検討ください。精密な治療で、あなたの歯を守ります。

解説:日米での考え方と手技の違い

症状がなくなってから、それなりに根の中を詰める方法

適当に根管の中を削ってから、薬剤を浸した綿を交換し続けます。綿が湿っていたり、歯を叩いて痛かった場合は、根管充填は見送りです。つまり症状が改善するのをひたすら待ちます。

殆どの施設で側方加圧根充法により根管充填をします。根尖孔の完全閉鎖は、ほぼ出来ないので痛みが残る場合があります。又、症状が無くても歯根のう胞等を形成してしまう場合があります。

日本の健康保険における根管治療の診療報酬は、先進諸国と比較して非常に低い水準に設定されています。そのため、保険診療では側方加圧根管充填のような治療方法が一般的となるのは、やむを得ない側面があると考えられます。したがって、他の歯科医院の治療方法を批判する意図はございません。

=======================================================================

根尖孔をしっかり閉鎖する事により積極的に治癒に向かわせる方法

根尖孔をしっかり閉鎖するために、根管内を削って整えます。薬剤を浸した綿を入れて症状が治まるような事はしません。水酸化カルシウムのペーストを入れておく場合もあります。

根尖孔を閉鎖できる規格に根管形成が達したら、根管充填をします。ピンセットで叩いて痛いかどうかは調べません。そして熱で一時的に軟化させたガッタパーチャで根尖孔を閉鎖します。閉鎖状況はレントゲン撮影で確認をします。もしも根尖孔の閉鎖が出来ていない場合は、根管充填のやり直しをします。

根尖孔を確実に封鎖することは、歯を生物学的に隔離し、症状の改善と周囲組織の治癒を促すための積極的なアプローチです。この考え方に基づいた治療は、一般的に日本の保険診療で行われる側方加圧根管充填法と比較して、根管形成に時間を要し、技術的にも難易度が高いのが特徴です。しかし、治療後の予後は格段に良好であり、長期的には根尖病変の再発リスクを大幅に低減できます。一方で、術後1週間から1ヶ月程度、咬むと痛みを感じる場合がありますが、この痛みは時間の経過とともに軽減します。

質問:前歯に歯根のう胞ができて、抜歯と言われました。

32歳の主婦です。

高校生のころ、歯科医院に行ったら前歯が虫歯と言われました。別に痛みもなかったのですが、神経をとる治療を受けました。そして最近、顔を洗うときに鼻の下あたりを触ると違和感があったので、歯科医院に行ってみてもらいました。そしてレントゲンを撮ってもらったら、歯根のう胞なので抜歯ですと言われました。私としては、この歳で前歯を抜くなんて受け入れられません。抜く以外の方法はありませんか?その歯は見た目は少しくすんだ色ですが、被せていません。

答え 抜かなくても治せる場合もあります

歯根嚢胞と診断された方へ:抜歯をせずに治る可能性も

「歯根嚢胞」と診断され、不安を感じていませんか?歯根嚢胞は、歯の根の先にできる袋状の病変で、根管治療の不備などが原因で発生することがあります。レントゲンや歯科用CTで発見され、放置すると骨を吸収し、腫れや痛みが生じることがあります。

歯根嚢胞の一般的な治療法と当院の考え

一般的には、抜歯や歯根端切除術などの外科的な処置が提案されます。しかし、当院では、歯根嚢胞は根管治療で改善する可能性があると考えています。実際に、多くの方が根管治療のみで改善されています。

当院の「ケーススルクト法」による歯根嚢胞の治療

当院では、以下の方法で歯根嚢胞の改善を目指します。

- 精密な根管治療: 根管内の古い充填材を除去し、徹底的に洗浄・消毒します。

- 根尖孔の確実な封鎖:「ケーススルクト法」 垂直加圧根管充填法である「ケーススルクト法」により、根尖孔を確実に封鎖します。

- 経過観察: 治療後、定期的にレントゲンで経過を観察します。

多くの場合、治療後半年程度で嚢胞が縮小し、骨に置き換わることが確認できます。

外科的治療を避けるメリット

- 歯の保存: 抜歯をせずに、ご自身の歯を残せます。

- 身体への負担軽減: 外科的な処置による身体への負担を軽減できます。

- 治療期間の短縮: 1~2回の根管治療で改善する可能性があります。

-

抜歯や歯根端切除を提案された方へ

抜歯や歯根端切除を提案された場合でも、まずは当院にご相談ください。ケーススルクト法による根管治療で改善する可能性があります。ただし、歯根破折や既存の被せ物を外すことが難しい場合は、適応外となります。

前歯の抜歯を検討されている方へ

前歯の抜歯後の治療には、ブリッジやインプラントがありますが、それぞれにデメリットがあります。

- ブリッジ: 健康な歯を削る必要があります。

- インプラント: 骨が薄い場合、骨造成が必要になることがあります。

できる限り、ご自身の歯を残すことを検討しましょう。

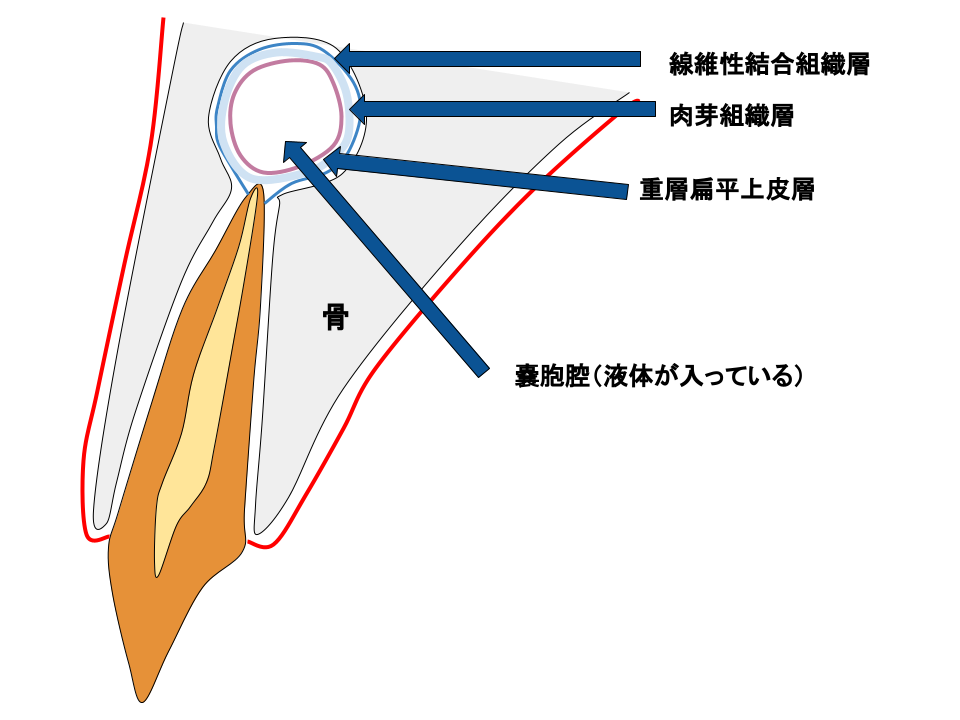

解説:歯根嚢胞(しこんのうほう)とは

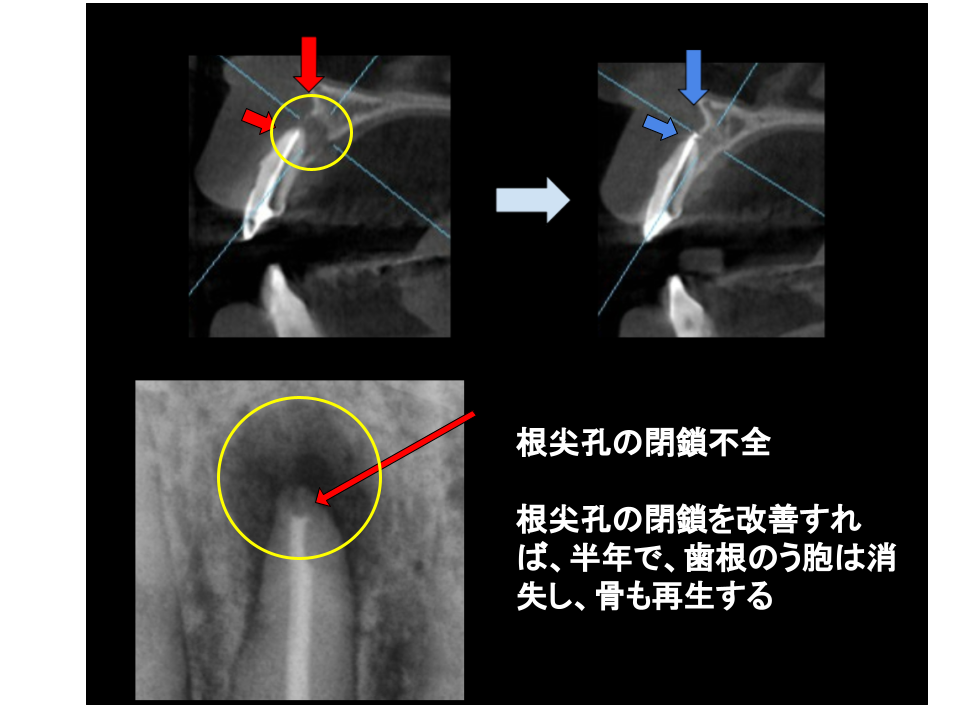

歯根歯根嚢胞は、歯髄(神経)の無い歯、つまり根管治療を受けた歯に発生する病変です。その主な原因は、諸説ありますが、当院では根尖孔の閉鎖不全が関与していると考えています。

多くの場合、歯根嚢胞は無症状で、感染が起こった際やレントゲン検査で偶然発見されます。レントゲン写真では、根の先端に黒い影として認められますが、この影は必ずしも膿の袋(嚢胞)を意味するものではありません。歯根肉芽腫や瘢痕組織である可能性もあります。確定診断には、抜歯や歯根端切除術後の病理組織検査が必要であり、それらを行わない限り確定診断はできません。しかし、臨床では通常これらの検査は行われません。

歯根嚢胞の治療は、多くの場合、抜歯や前歯の場合は歯根端切除が行われることが多いのが現状です。

治療対象となるのは、若年者の前歯部歯根嚢胞や、感染による痛みがある場合です。レントゲン上の単なる影であれば、経過観察となることもあります。

治療法としては、多くの場合、ケースルクト法の根管治療を行い、根尖孔を確実に封鎖することで治癒が期待できます。この際、側方加圧根管充填法ではなく、垂直加圧根管充填法を用いることが重要です。適切な治療により、歯根端切除術や抜歯を回避できるケースも多くあります。

歯根嚢胞を予防するためには、初期治療で垂直加圧根管充填法による根尖孔の確実な閉鎖を行うことが重要です。当院では、全ての根管治療において垂直加圧根管充填法を採用しています。

質問:根の治療をして被せました。でも、咬むと痛い事があります。

45歳の男性です。

半年以上かかって、左下の奥歯の根の治療をしてもらいました。根の治療は終わったので金属で被せてもらいました。しかし、時々、咬むと痛い事があります。特にイカの刺身の様な弾力性の有るモノを咬むと違和感があります。これは異常でしょうか?

答え 2つの原因が考えられます

根管治療後に噛めない原因とは?2つの可能性と解決策

「根管治療をしたのに、噛むと痛い…」そんな経験はありませんか?根管治療後に噛み合わせに違和感がある場合、主に2つの原因が考えられます。

1. 根管治療の不備

根管治療は、感染した歯髄を取り除き、根管内を清掃・消毒した後、根尖孔という部分を密閉する治療です。しかし、根尖孔の密閉が不十分だと、細菌や化学物質が漏れ出し、炎症を引き起こすことがあります。

- 症状:体調不良時に噛むと痛む

- 噛めない

- 治療法:ケースルクト法による再根管治療: 根尖孔を確実に密閉することで、症状の改善が期待できます。

2. 被せ物(クラウン)の不適合

被せ物の形状が不適切だと、特定の歯に過度な力がかかり、炎症を引き起こすことがあります。特に、歯ぎしりの習慣がある方は、注意が必要です。

- 症状:特定の歯に噛むと痛みを感じる

- 歯の周囲に炎症

- 治療法:被せ物の修正:適切な形状に修正することで、力のバランスを改善します。

- 歯列矯正:必要に応じて、歯並び全体の改善を検討します。

解説:根管治療後のトラブルの数々

①パーフォレーション(穿孔)

回転系の器具を誤った方向に進めて削ってしまい、歯の中から外側の歯周組織に向かって孔を開けてしまった場合。現在では、MTAセメントで穴埋めをすれば修復する事が出来るようになり、多くの場合は長い間、問題なく使える様になりました。

②ストリップパーフォレーション

根管の中に太くて長い回転系の器具を入れてしまい、歯の側壁に孔を開けてしまった場合です。この場合も根管治療後にストリップパーフォレーション部にMTAセメントを充填すれば、修復する事が出来ます。

③根尖孔の閉鎖不全による根尖病変

日本での治療では4割以上に生じていると言う報告がある位にポピュラーな疾患です。経過観察で良い場合も多いですが、痛み等がある場合は根尖孔の完全閉鎖をすれば治癒する場合も多いです。

④根管側枝の閉鎖不全による病変

歯の中には歯髄と言う組織が入っています。多くは根尖孔から血管等が入っています。しかし、バイパスがある人がいます。それが側枝です。細い場合は殆ど問題にならないですが、根尖孔に準じる直径がある場合は、閉鎖をしないと病変が生じる事があります。垂直加圧根充を行い側枝を充填する事により骨まで再生して治癒する場合が多いです。

⑤根尖孔の過剰拡大及び固形根充材の押し出しによる根尖病変

根尖孔まで機械的な器具を押し込んで広げてしまったり、症状が改善しないために、誤った考えで根穿孔を広げてしまう場合があります。通常0.2〜0.3ミリ程度の孔ですが、これを1ミリ程度に広げてしまうと、激烈に痛む場合があります。そんな状態のところに、固形の根管充填材を入れてしまうと根尖孔からすっぽ抜けて周囲組織に刺さってしまう様になります。この場合、ずっと咬めなかったり、慢性疼痛に悩まされる事がある様です。この場合も出来る限り、固形の根管充填材を取り除いて、垂直加圧根充法で根尖孔の完全閉鎖をすれば、多くの症例で治ります。

⑥歯根破折

根管治療をして数年してから起こる事が多いです。歯槽骨内で歯根が折れてしまって、咬めない等の症状が有れば、抜歯の適応となります。

質問:歯性上顎洞炎と言われました。

最近、鼻づまりや頭痛が有るので、耳鼻科に行きました。レントゲン等で、歯が原因ではないかと言われました。そして歯医者に行ったところ、歯性上顎洞炎が酷いので、抜歯をしないと治らないと言われました。何とか抜きたくないのですが、何とかなりませんか?

答え 歯の治療でかなり改善します

繰り返す上顎洞炎、原因は歯にあるかも?ケースルクト法根管治療で改善も

「上顎洞炎」と診断され、何度も繰り返す症状にお困りではありませんか?実は、その原因は歯にあるかもしれません。特に、上顎の奥歯(大臼歯)の根管治療が不十分な場合、歯の根の先に炎症が広がり、上顎洞という空間にまで炎症が及ぶことがあります。

歯性上顎洞炎とは?

歯性上顎洞炎は、歯の根の炎症が原因で上顎洞に炎症が起こる病気です。多くの場合、無症状ですが、体調不良などで免疫力が低下すると、鼻詰まり、頬の痛み、頭痛などの症状が現れることがあります。

診断と治療

診断には、歯科用CTによる立体的な画像診断が有効です。

- 一般的な治療法:原因となっている歯の抜歯

- 当院の考え方:抜歯をせずに、ケースルクト法根管治療による改善を目指します。

当院のケースルクト法根管治療による上顎洞炎の治療

- 原因歯の特定: 歯科用CTで原因となっている歯を特定します。

- ケースルクト法根管治療の再治療: 被せ物、土台、根管充填材をすべて除去し、根管内を徹底的に洗浄・消毒します。

- 根尖孔の確実な封鎖: 根尖孔を確実に封鎖し、細菌の侵入を防ぎます。

多くの歯性上顎洞炎は、原因となっている歯のケースルクト法根管治療を適切に行うことで改善が期待できます。

保険診療での限界と当院の取り組み

保険診療では、根管治療にかけられる時間や材料に制約があるため、複雑な歯性上顎洞炎の治療には限界があります。当院では、マイクロスコープや歯科用CTなど最新の医療機器を使用し、十分な時間をかけて精密なケースルクト法根管治療を行うことで、より高い治療効果を目指しています。

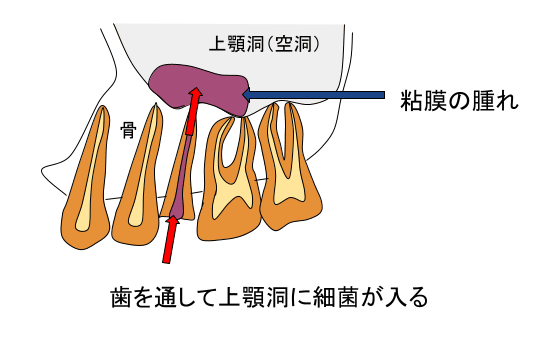

解説:歯性上顎洞炎とは

上顎洞とは、上顎の奥歯の上方に位置する頭蓋骨内の空洞であり、内部は絨毯状の粘膜で覆われています。この空洞は、自然孔と呼ばれる孔を通じて鼻腔と繋がり、換気されています。上顎洞粘膜を中心に、上顎洞内で感染が起こり炎症を引き起こした状態を上顎洞炎と呼びます。風邪を引いた際にも発症することがあり、目の下の重苦しさ、頭蓋骨頂部から足先に向かって増悪する頭痛、眼窩周囲の痛みなどの症状が現れます。一般的には蓄膿症とも呼ばれます。

この上顎洞炎は、歯が原因で発症することがあり、これを歯性上顎洞炎と呼びます。歯科用CTの普及により、以前よりも歯性上顎洞炎の診断が容易になりました。

歯の根の先端にある根尖孔が上顎洞に近い位置にある場合、歯の中の細菌が根尖孔を通じて上顎洞内に侵入し、感染を引き起こします。急性の感染症として発症することもありますが、多くは慢性的な経過を辿り、体調不良時に症状が現れることが多いのが特徴です。

治療は、原因となっている歯の根管治療が基本となります。根尖孔を確実に閉鎖することで、多くの歯性上顎洞炎は改善します。ただし、歯が原因ではない上顎洞炎の場合、歯の治療を行っても症状は改善しません。

質問:あなたの歯は根管治療ができないと言われました

30代。男性。

以前、他の医院で治療をした奥歯が痛いです。そこで近所の歯科医院で診てもらいました。しかし土台が外せないという事で、治療ができないので、抜歯と言われました。この歯を何とかできませんか?

答え できない理由は色々あります

根管治療後の痛み、原因と治療法とは?抜歯を避けるための選択肢

根管治療後に噛むと痛い、違和感がある…そんな経験はありませんか?根管治療後の痛みには、さまざまな原因が考えられます。

痛みの原因

- 歯根破折: 歯根が折れている場合、抜歯が必要になることがあります。

- 根管治療の不備: 根管内の清掃・消毒が不十分な場合や、根尖孔の封鎖が不完全な場合、再感染や炎症が起こることがあります。

- 被せ物・土台の不適合: 被せ物や土台の形状や材質が不適切な場合、噛み合わせの不調や炎症を引き起こすことがあります。

再根管治療の流れと難易度

根管治療の再治療は、原因を取り除き、根管内を再度清掃・消毒し、適切に封鎖することで、症状の改善を目指します。

- 被せ物の除去: 被せ物を除去します。

- 土台の除去: 土台を除去します。金属製の土台は除去に時間がかかることがあり、グラスファイバー製の土台は除去が困難な場合があります。

- 根管充填材の除去: 根管充填材を根尖孔まで完全に除去します。

- 根管内の清掃・消毒: 根管内を徹底的に清掃・消毒します。

- 根管充填: 根尖孔を確実に封鎖します。

再根管治療は、精密な技術と時間を要する治療です。特に、土台の除去は穿孔のリスクを伴うため、マイクロスコープを用いた慎重な治療が不可欠です。

保険診療の現状と限界

保険診療では、再根管治療にかけられる時間や材料に制約があり、十分な治療が行えない場合があります。例えば、土台と被せ物を外すのに2時間かかっても、数百円程度の診療報酬しかありません。そのため、再根管治療を断念せざるを得ないケースもあります。

当院の取り組み

当院では、マイクロスコープや歯科用CTなど最新の医療機器を使用し、十分な時間をかけて精密な再根管治療を行っています。抜歯をせずに、ご自身の歯を残せるよう、全力でサポートいたします。

解説:再根管治療のための除去

①冠:外側の被せものを先ずは外します。金属やセラミック製であり、金属は見た目では硬さが分からない場合もあります。コバルトクロム合金やチタン合金の様な硬い金属が使われていたりすると削りにくく大変です。セラミックの場合はジルコニアが使われている場合が大変です。

➁土台:一番外すのが大変な部分です。根の中に差し込んであるので、削り取るしか有りません。この場合、歯を削らないで選択的に土台を削る必要があります。金属でもレジンでも深い部分になると、削る機械のヘッド部分自体が視界の邪魔をします。よって見えない部分を高速回転で削り取る必要があります。ですから、少しずつしか作業ができないので、時間がかかるのです。

③ガッタパーチャ:この部分も外すのは大変なのですが、削り取らなくても溶剤で溶かしたり、少しずつ掻き出す事が出来るので、土台を除去するよりマシになります。しかし、全てを取り去るのはかなり根気が必要な作業になります。ただ、最終的な目的は根尖孔の発見と根管内の洗浄消毒です。しかし、前医により根尖孔付近での無理な回転系の器具の使用をしてあったりすると、本来の根管では無い方向にステップが付いていたりして、根尖孔の発見に苦労する事もあります。

又、根管の数は歯の種類により異なりますが、大臼歯(奥歯)では3根管は当たり前ですので、全ての根管への作業が必要になります。

そして、不思議な事に、健康保険の診療報酬は、最初に歯髄を取る治療である抜髄処置と再度の根管治療である感染根管治療では、感染根管処置の方が低い点数なのです。どう考えても再根管治療の方が時間とテクニックが必要です。

更に、前医の治療によっては、パンドラの箱を開けてしまう事もあるのです。これは、簡単に言うと、隠されたミスに気が付かないで、手を付けてしまうと、それが露呈し、収拾が付かなくなることです。つまり、症状は多少有っても咬めた歯を治療として手を付けてしまうと、抜かなくてはならない様な症状が出てしまう事なのです。ですから、あまり症状の無い場合は、経過観察の方が良い場合が多々あるのです。

質問:症状がないのですが、治療は必要ですか?

40代女性:先日歯科医院に行きましてレントゲンを撮りました。すると、根の先に膿の袋があるので、治療をしなければなりませんと言われました。しかし、全く症状は有りません。痛くもありませんし、咬むのにも全く支障がありません。このまま放置しておくと良くないですか?

答え 経過観察をした方が良いです

症状のない歯の根の影:経過観察が基本

相模原敬友会歯科では、レントゲンで偶然発見された無症状の根尖病変に対して、積極的な治療よりも経過観察を推奨しています。その理由は以下の通りです。

- 膿の蓄積がない可能性が高い:無症状の場合、多くは膿が溜まっているのではなく、慢性的な病変であると考えられます。

- 具体的には、治癒過程で生じる瘢痕や慢性炎症による組織反応などが考えられます。

- 長期的な変化が見られないケースも多い:実際、長期間にわたってレントゲン画像に変化が見られない症例も多数存在します。

- 不要な治療によるリスク:安易な根管治療は、かえって症状を悪化させるリスクがあります。

- 特に、日本の一般的な側方加圧根充法では、根尖孔の密閉が難しく、症状が長期化する可能性があります。

経過観察中の注意点と治療のタイミング

- 定期的な経過観察:単なる放置ではなく、定期的なレントゲン検査による経過観察が重要です。

- 治療が必要なケース:影が明らかに大きくなる場合や、痛みなどの症状が現れた場合は、適切な治療が必要です。

- ケースルクト法根管治療など、根尖孔を確実に閉鎖できる治療法が有効な場合があります。

- 症状が出た場合の鑑別診断:長年無症状だった歯に痛みが出た場合は、歯根破折の可能性も考慮し、慎重な鑑別診断が必要です。

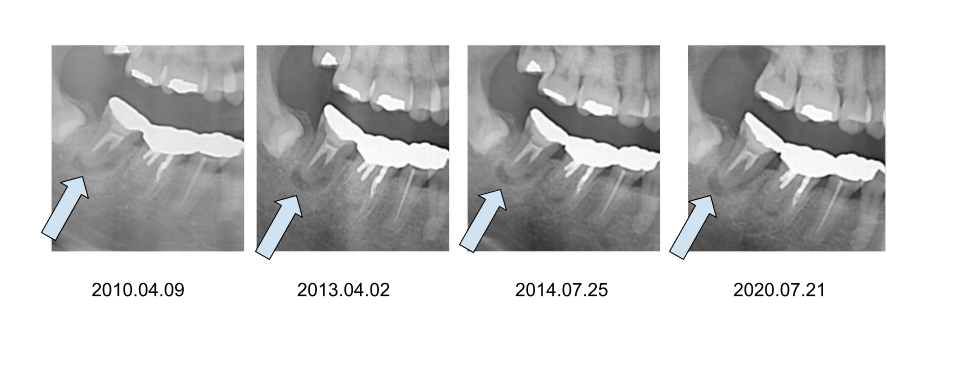

症例:経過観察をしている症例

初診時40代 女性

2010年に来院された際に、右下の一番奥の歯に根尖病変を認めました。しかし、何の症状もないので根尖病変の存在を知らせて経過観察をしています。冠の形態も良くはないのですが、この形で安定しているはずですのでこれも含めて経過観察をしています。

症状は全く無いそうです。根尖病変も殆ど変化がないと思います。もしも2010年の時に、下手に治療を開始していたら、今頃歯は無かったかもしれません。

もちろん、現在でも問題なく咬めるようです。

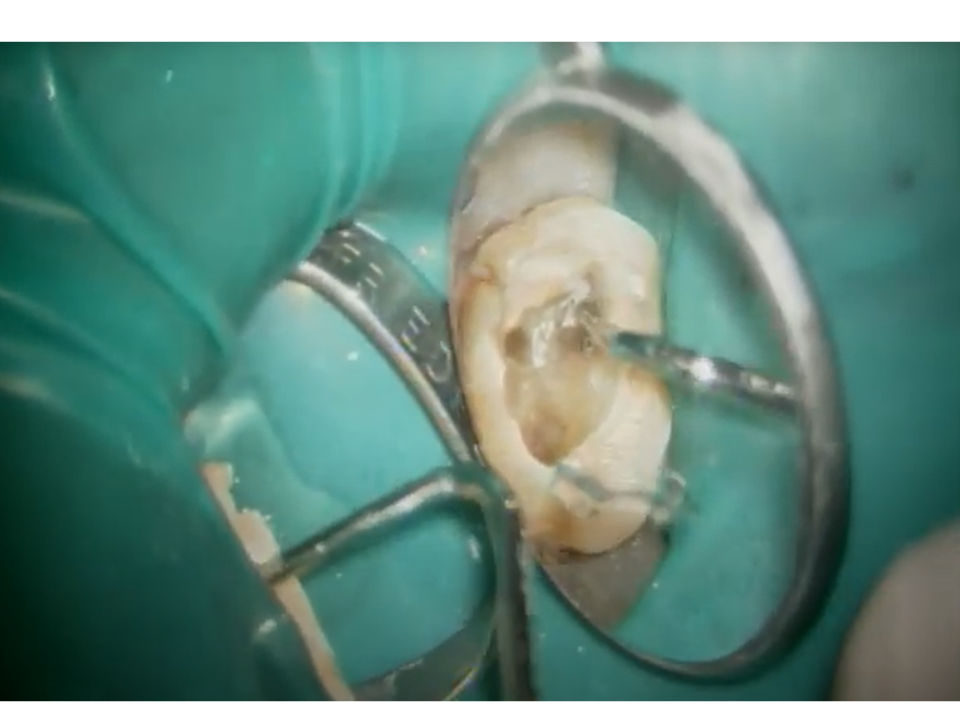

質問:ラバーダムは絶対に必要なのですか?

ラバーダムというゴムのマスクをしないと根の治療はできないので、抜歯と言われました。ほんとうですか?

答え 必ずしも必要ではありません。

ラバーダムの役割と限界

ラバーダムは、歯科治療において治療部位を唾液や細菌から隔離するために使用される器具です。多くの歯科医院のウェブサイトでは、根管治療における最重要要素のように説明されることがあります。

しかし、根管治療の成功には、ラバーダムの装着以外にも重要な要素があります。それは、適切な根管内の除菌と、根尖孔(根の先端の穴)の緊密な充填です。

「ラバーダムを使用しないと雑菌が入り込む」と懸念されるかもしれませんが、そもそも感染している根管内には多数の細菌が存在します。しかし、適切な根管治療を行うことで治癒が見込めるため、「細菌が根管に入ったら治らない」という理論は成り立ちません。

根管治療の成功における主要な要素

- 適切な除菌:根管内の細菌を徹底的に除去することが、治療の成功に不可欠です。

- 根尖孔の緊密な充填:根尖孔をしっかりと封鎖することで、細菌の再侵入を防ぎ、治癒を促進します。

- 日本の一般的な側方加圧根充法では、根尖孔の完全な閉鎖が難しい場合があります。

- ラバーダムの役割:ラバーダムは、治療環境を清潔に保つための準備段階として重要です。

- しかし、ラバーダムを使用しなくても、適切な除菌と根尖孔の緊密な充填が行われれば、治療が成功するケースも多くあります。

ラバーダムの有用性が特に高いケース

- 小児歯科:小児歯科治療においては、ラバーダムの使用が予後に大きな影響を与えることがあります。

結論

根管治療の成功において、ラバーダムの装着は重要な準備段階の一つですが、最も重要なのは根管内の適切な除菌と根尖孔の緊密な充填です。

解説:ラバーダム

ラバーダム

ラテックス(天然ゴム)で出来た、薄いシートを使います。ラテックスアレルギーの方は、天然ゴム以外の素材でできたシートを使います。これらのシートは使い捨てです。

質問:MTAセメントで根管治療をすると良いのですか?

MTAセメントで根管治療をすると良いのですか?

答え 使い方次第です

MTAセメントとバイオセラミックガラスセメント

MTAセメントは、根管治療において根尖孔を閉鎖するために使用される材料の一つです。しかし、MTAセメントのみを根管内に充填することは技術的に難しく、根尖孔を確実に閉鎖するためにはガッタパーチャと呼ばれる材料との併用が一般的です。

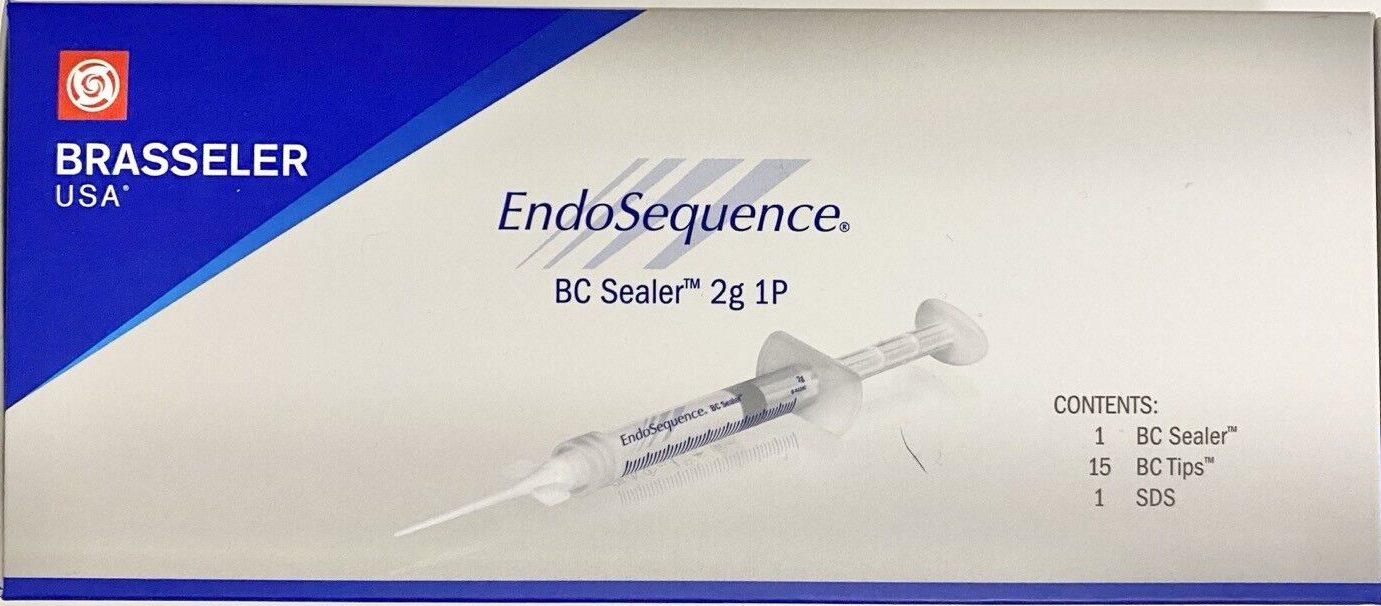

当院では、MTAセメントの代わりに、同様の特性を持つバイオセラミックガラス製のセメントを使用しています。このセメントは、膨張する性質を持つため、根尖孔の閉鎖をより確実に、かつ長期的に維持できると考えられています。ケースルクト法根管治療では、このバイオセラミックガラス製のセメントを活用し、より精密な根管充填を目指します。

根管充填における材料の選択

- MTAセメント:根尖孔の閉鎖に使用される材料。

- 単独での使用は技術的に困難な場合が多い。

- ガッタパーチャとの併用が一般的。

- バイオセラミックガラスセメント:MTAセメントと同様の特性を持つ。

- 膨張性があり、根尖孔の閉鎖をより確実にする。

- ケースルクト法根管治療にて活用される。

- ガッタパーチャ:根管充填に使用される材料。

-

根管治療における根尖孔の閉鎖の重要性

根管治療の成功には、根尖孔を確実に閉鎖し、細菌の再侵入を防ぐことが不可欠です。適切な材料を選択し、適切な技術で根管充填を行うことが、治療の長期的な成功につながります。

解説:バイオセラミックセメント