歯周病の原因

歯周病の主な原因は、デンタルプラーク(歯垢)と歯石です。つまり、これらをしっかりと除去できれば、理論上、歯周病は防げます。しかし、実際には日々のケアだけでは難しく、多くの方が歯周病に悩まされています。

当院では、歯周病の予防と早期発見、そして専門的な治療に力を入れています。このページでは、その対策と治療について詳しくご説明いたします。

プラークと歯石が付くとどうして歯周病になるのか

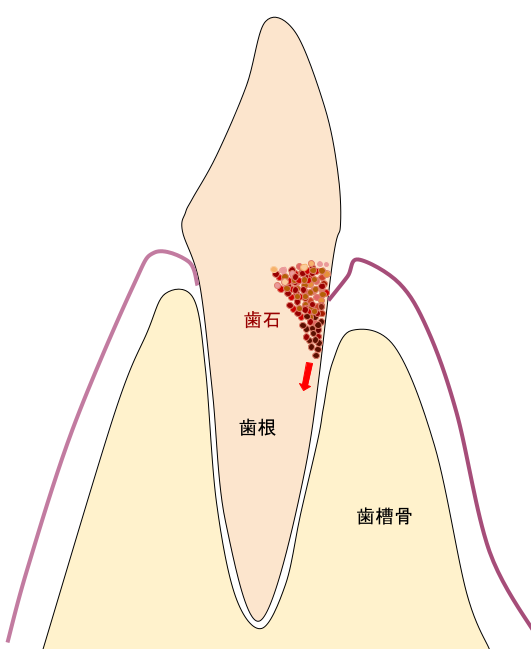

私たちの体は、異物が粘膜に触れると、それを排除しようと炎症を起こします。口の中では、その異物がプラークや歯石なのです。つまり、炎症は体にとって異物であるサインと言えます。

プラークは、細菌が作り出す粘着性のある物質で、細菌や体に害を与える物質を含んでいます。そして、このプラークが硬くなり熟成したものが歯石です。

プラークは歯の表面に付着し、そこから酸が産生されることで、虫歯を引き起こします。また、歯肉に接すると歯肉に炎症を起こすため、歯と歯肉の両方に悪影響を及ぼす物質と言えます。

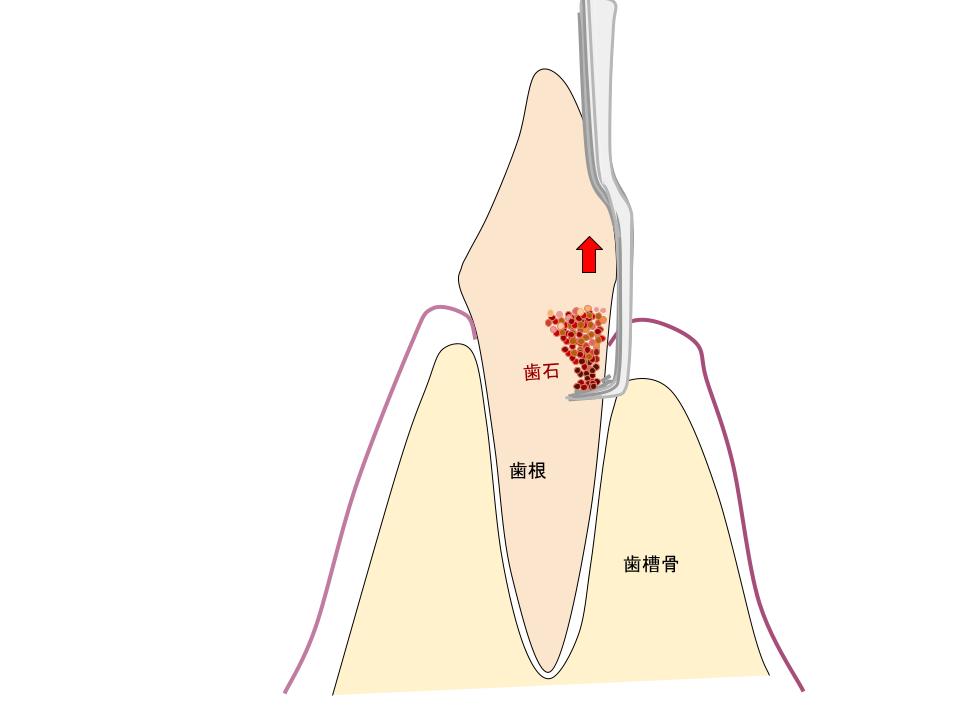

厄介なことに、プラークはうがいでは落とせません。歯ブラシで物理的にかき取る必要があります。さらに、歯石になると歯ブラシでは除去できず、歯科医院での専門的な除去が必要です。

さらに、歯石は歯茎と歯の隙間から、まるで成長するように根の先に向かって増殖することがあります。そうなると、歯自体が歯石で覆われ、体にとって異物となってしまうのです。

その結果、体は歯を支える骨を溶かし、歯自体を排除しようとします。これが、歯が動いたり、最終的に抜け落ちてしまう原因です。言ってみれば、生体にとっての防御反応なのです。

しかし、全ての人が同じように進行するわけではありません。歯肉の上にだけ歯石が付着する人もいれば、根の先まで進行して歯を失う人もいます。初期段階では、どちらのタイプか判断が難しいため、歯茎の中に歯石が付着しやすいと感じる方は、早めに歯科医院で歯石除去を行うことをお勧めします。

歯石は、歯茎の縁を境に、歯の表面に付着する場合と、歯茎より下の歯根に沿って付着する場合があります。特に注意すべきは、歯茎より下の歯根に沿って付着する歯石です。

また、歯石は全体に均一に付着するよりも、歯の一部分に集中し、根の先端に向かって進行する傾向があります。根の先端まで歯石が進行してしまうと、残念ながら抜歯が必要となる場合が多いです。

相模原敬友会歯科の歯周病治療

歯周病の検査

歯周病は、実は風邪と糖尿病のように、病態の異なる幅広い状態を包括する名称です。風邪のように一時的な炎症である歯肉炎もあれば、糖尿病のように長期にわたり進行し、歯を支える骨を破壊する歯周炎も含まれます。

つまり、歯周病という一つの言葉で、軽度なものから重度なものまで、多岐にわたる状態を表しているのです。そのため、症状や進行度合いを正確に把握するためには、詳細な検査が不可欠となります。特に、歯周病検査は、患者様の状態を正確に診断し、適切な治療計画を立てる上で非常に重要な役割を果たします。

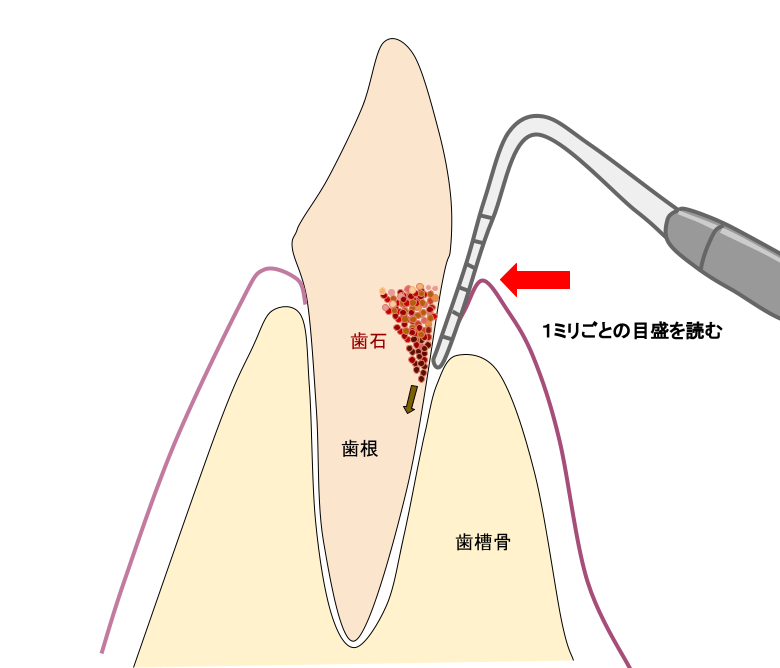

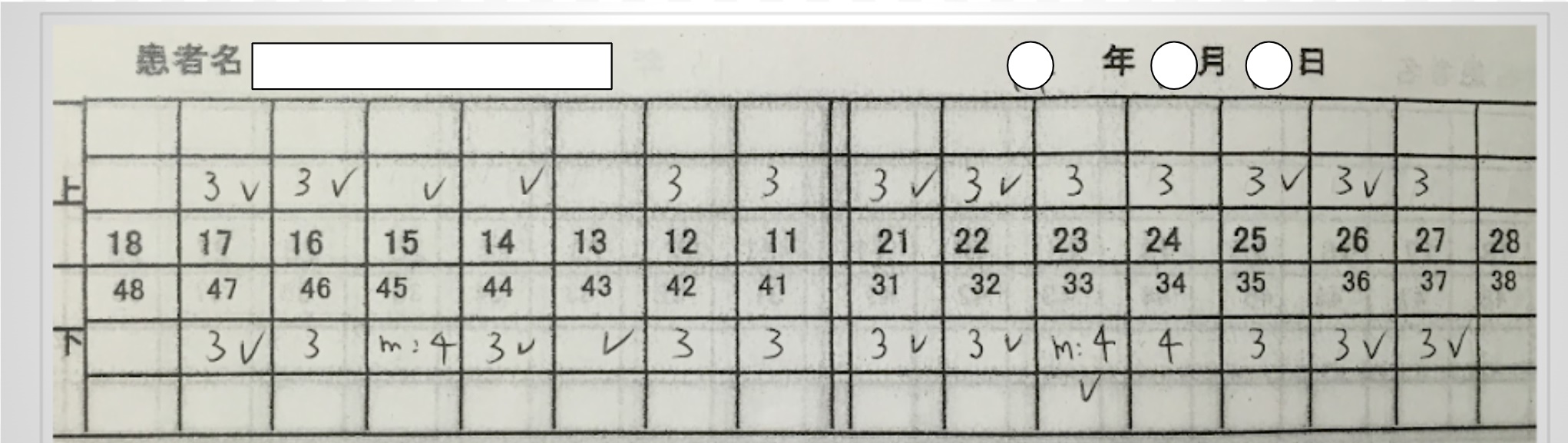

①歯周ポケット+歯肉出血検査

歯周病の検査では、プローブと呼ばれる目盛りのついた器具を歯と歯茎の間に入れて、その深さを測定します。健康な状態であれば、プローブが2ミリ程度しか入りません。そして、この時に出血があるかどうかを確認します。この出血の有無を、専門的にはBOP(Bleeding On Probing:プロービング時の出血)と呼びます。

プローブが正常範囲である2ミリ程度しか入らなくても、BOPが見られる場合は、歯茎のみに炎症が起きている歯肉炎と診断されます。しかし、プローブが4ミリ以上入り、かつBOPが見られる場合は、歯茎の下の骨にも影響が及んでいる可能性が高いです。この状態は歯周炎と呼ばれ、歯肉のかなり深い部分まで歯石が付着していることが多いです。

歯周ポケットの検査では、ポケットが浅い場合は歯の周囲の1箇所程度の深さを測定します。しかし、ポケットが深い傾向にある場合は、歯の周囲の4箇所、または6箇所を測定し、記録に残します。出血が見られた箇所にはチェック印をつけます。

この検査方法は一見アナログに思えるかもしれませんが、歯周病の診断において非常に重要な役割を果たします。特に重要なのは、ポケットの深さだけでなく、出血点の有無です。

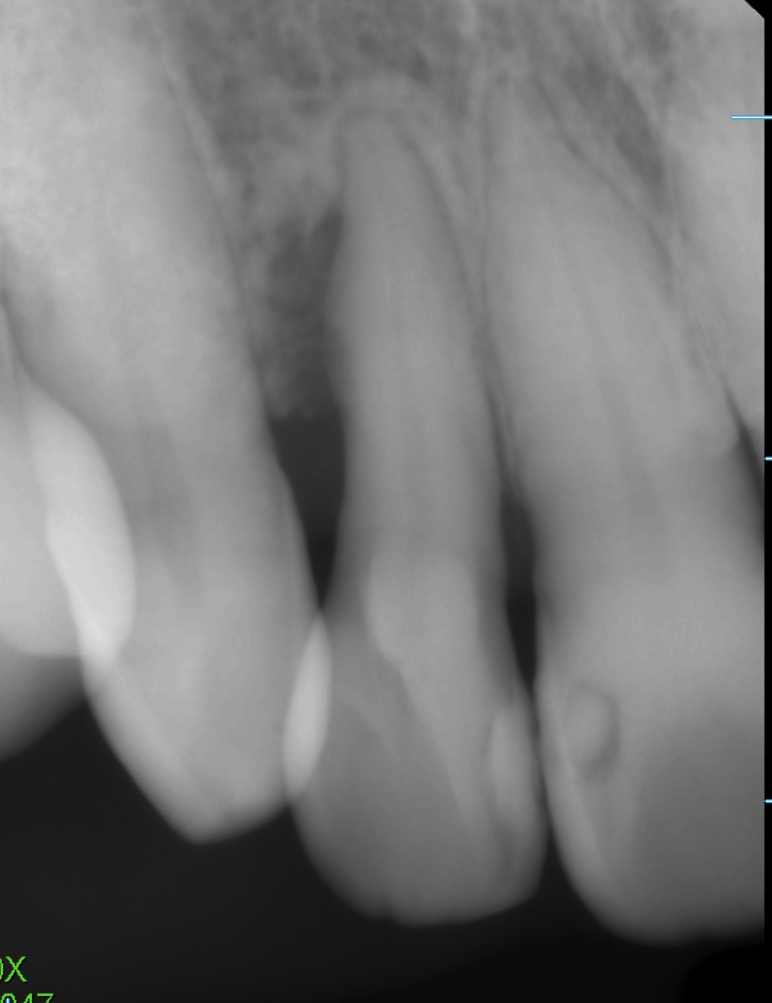

➁レントゲン検査

歯周病の正確な診断には、レントゲン検査が欠かせません。具体的には、以下の種類のレントゲン撮影を行います。

- デンタルレントゲン(部分レントゲン):個々の歯と周囲の骨の状態を詳細に確認するためのものです。歯周病による骨の吸収や、歯根の形状などを把握することができます。

- オルソパントモ(パノラマレントゲン):口腔全体の歯と骨の状態を一枚の画像で確認するためのものです。全体の骨の状態を把握し、隠れた病変を見つけるのに役立ちます。

- 歯科用CT(三次元レントゲン):重度の歯周病の場合、骨の状態を立体的に評価するためにCT撮影を行います。特に、歯を支える骨の厚みや密度、埋伏歯の状態などを正確に把握することができます。

これらのレントゲン検査と、歯周ポケットの深さや出血の有無を調べる歯周病検査を組み合わせることで、患者様の歯周病の状態を的確に診断し、最適な治療計画を立てることができます。

③内科学的検査の依頼

歯周病は、免疫機能と密接な関係があります。そのため、重度の歯周病と診断された場合には、糖尿病やその他の全身的な疾患の有無を確認するために、内科的な検査が必要となることがあります。このような場合、当院から内科医へ検査を依頼し、連携して患者様の健康状態を把握します。

相模原敬友会歯科が目指す歯周病の治療のゴール

歯周病治療の最終的な目標は、単に歯を失わないことではありません。それは、「お口の中から、血管や消化管を通じて、細菌や有害物質が体内へ侵入し続ける状態を断ち切ること」です。この目標を達成することで、結果的に歯を失うリスクも大きく減少します。

そのためには、日々の丁寧な口腔ケアを習慣化することが不可欠です。

歯周病、特に歯周炎は、体にとっての「慢性的な傷」のようなものです。その傷口から、常に細菌や有害物質が体内へ侵入している状態を想像してみてください。この悪循環を断ち切ることが、治療の最終目標です。つまり、常に「傷がない状態」を維持することが重要なのです。

これは、普段は何もせず、定期的に歯科医院で歯石除去を受けるような受動的な姿勢では達成できません。ご自身が積極的に口腔内の健康に関心を持ち、清潔な状態を維持する習慣を身につけることが何よりも大切です。

当院は、そのような患者様のセルフケアをサポートし、定期的なチェックを行うことで、二人三脚で健康な口腔環境を維持していくことを目指しています。

具体的な治療方法

①歯ブラシ練習

歯周病の主な原因は、プラーク(歯垢)と歯石です。プラークは歯ブラシで除去できるため、患者様ご自身による毎日のケアが不可欠です。一方、歯石は歯科衛生士や歯科医師による専門的な除去が必要です。

そのため、歯周病治療の最初のステップは、患者様の歯磨き状態の確認とブラッシング指導です。正しいブラッシング習慣を身につけることが、治療の成功を左右すると言っても過言ではありません。どれほど丁寧に歯石を除去しても、日々のブラッシングが不十分であれば、すぐに歯石が再付着してしまいます。

まずは、患者様が正しく歯ブラシを使えているかを確認し、適切なブラッシング方法を指導します。

実は、患者様がご自身で正しいブラッシングを習得し、実践できるようになるだけで、歯肉の状態は7割程度改善することがあります。これはあくまでも経験上の感覚ですが、多くの患者様にあてはまると感じています。

ブラッシングのチェックと指導は、担当の歯科衛生士が責任を持って行います。

②歯石の除去

歯周病の直接的な原因であるプラーク(歯垢)と歯石は、それぞれ適切な方法で除去する必要があります。

- 歯周ポケットが3mm程度で、歯石の付着が軽度な場合:超音波スケーラーと呼ばれる専用の器具を使用し、歯石を振動で細かく砕いて除去します。この方法は、比較的軽度の歯石除去に適しており、短時間で処置が完了します。

- 歯周ポケットが5mm程度で、歯石の付着が中等度の場合:歯茎の奥深くに付着した歯石を、キュレットという手用器具で丁寧に掻き取ります。この処置は、痛みを軽減するために局所麻酔を行います。

- 歯周ポケットが5mmを超え、歯石の付着が重度な場合:歯周外科手術が必要となる場合があります。この手術では、一時的に歯茎を剥離し、歯根面を露出させて、深部に付着した歯石や感染組織を徹底的に除去します。

これらの治療は、歯周病の進行度合いによって選択され、適切な処置を行うことが重要です。

③他の原因の治療や除去

歯周病の治療では、原因となるプラークや歯石の除去だけでなく、全身的な健康状態や生活習慣の改善も重要となります。

例えば、糖尿病のように免疫機能が低下する疾患をお持ちの方は、その疾患自体の治療が歯周病の改善にもつながります。また、喫煙は歯周病を悪化させる要因となるため、禁煙も重要な治療の一環です。

さらに、歯並びの悪さが原因で特定の歯に過剰な力がかかっている場合には、矯正治療が必要となることもあります。

このように、歯周病の治療は多岐にわたるアプローチが必要となるため、患者様一人ひとりに合わせた総合的な治療計画を立てることが重要です。

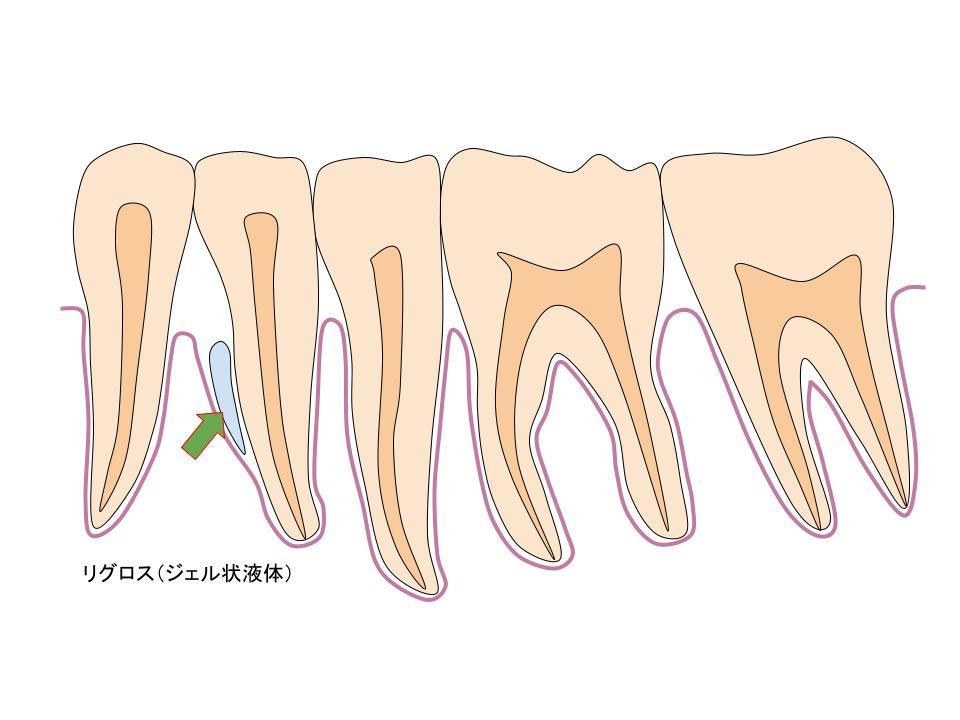

③再生療法 (リグロス:健康保険適応)

歯周組織再生療法は、失われた歯周組織、具体的には骨や歯根膜を再生させる治療法です。ただし、大きく動揺している歯の動揺を完全に止めるほどの骨再生は、現状では難しいとお考えください。主に、垂直性骨欠損(部分的に深い歯周ポケット)の改善に効果を発揮します。

この再生療法は世界中で研究が進められており、近年、日本でも優れた薬剤が登場しました。それが、大阪大学で開発された「リグロス(線維芽細胞増殖因子)」です。リグロスは厚生労働省に認可され、保険診療で利用できるため、患者様の金銭的な負担を軽減できるようになりました。元々は床ずれ治療薬として開発された薬剤を、歯科に応用したものです。

臨床経験上、リグロスは従来のエムドゲインやGEM-21といった材料よりも高い効果が期待できます。また、GTR法のような膜を使用する方法もありますが、高度な技術が必要な割には、リグロスなどの薬剤と治療効果に大きな差はないと言われています。そのため、現在日本ではGTR法はあまり行われていないと考えられます。

リグロスは液状であるため、垂直性骨欠損に適しています。具体的な治療の流れは以下の通りです。

- 徹底的なブラッシング指導と軽度の歯石除去:患者様に完璧なブラッシング技術を習得していただき、軽度の歯石を除去します。

- 垂直性骨欠損部位の歯石除去:局所麻酔を行い、垂直性骨欠損部位に付着した歯石を丁寧に除去します。

- 経過観察と歯茎の切開:一定期間経過後、再度局所麻酔を行い、歯茎を切開して垂直性骨欠損部位を露出させ、歯根面を清掃します。

- リグロスの注入と縫合:垂直性骨欠損部位にリグロスを満たし、歯茎を縫合します。

- 半年後の評価:半年後に歯周ポケットなどを評価し、治療効果を確認します。

- メンテナンス:治療後の状態を維持するために、定期的なメンテナンスを行います。

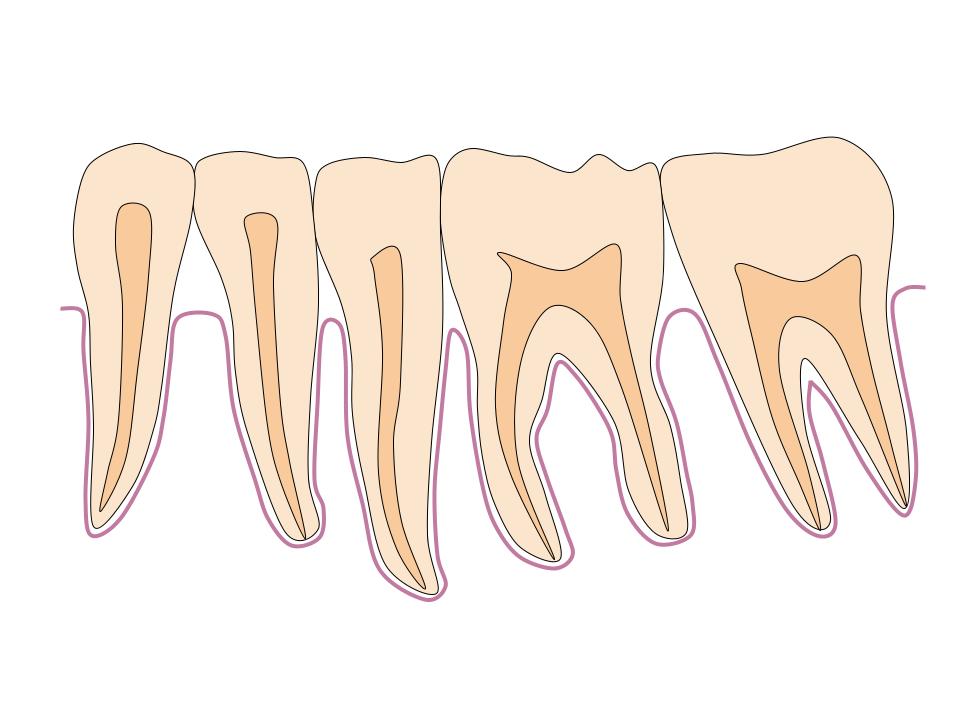

正常な歯槽骨(歯を支える骨)の状態

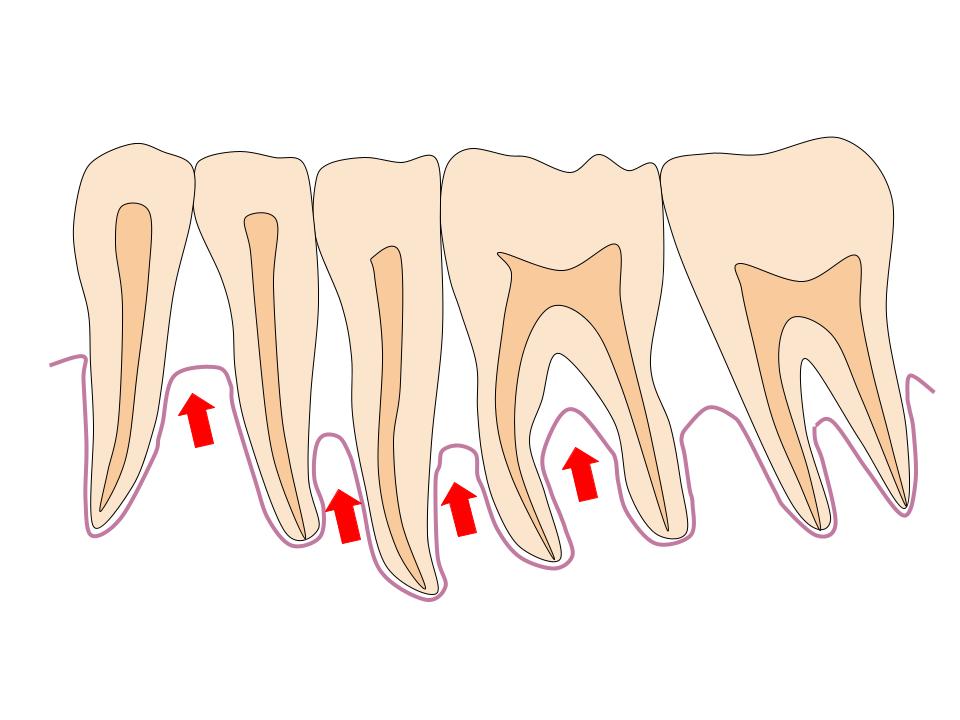

水平的骨欠損

骨が均一的に下がった場合は再生療法は不可

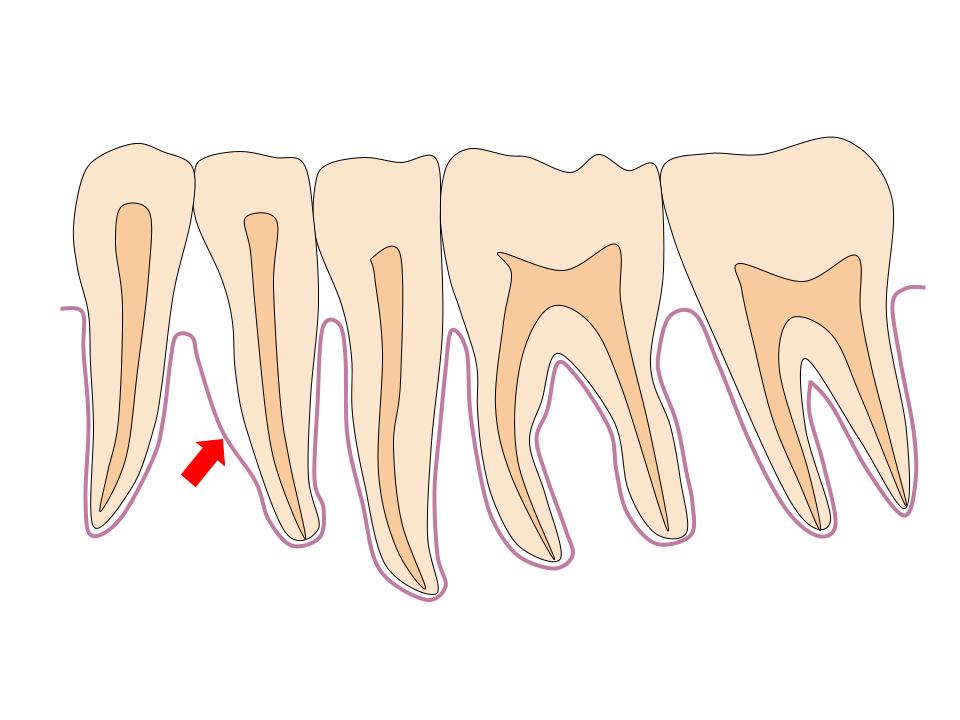

垂直的骨欠損

一部の骨が根の方に向かって下がった場合。この場合は再生療法の適応になります

リグロスによる再生療法の模式図

リグロスは保険適用で、歯周外科手術(フラップ手術)の際に使用します。

費用は、歯周外科手術の保険診療費用の他に、リグロスの薬剤費として一部負担金が約1万円程度かかります。手術範囲によって費用は変動しますが、おおよそ合計で2万円弱程度の負担となります。

この費用負担は国際的に見ると非常に安価であり、同様の歯周組織再生療法をこれほどの費用で受けられる国はほとんどありません。例えば、米国では1万ドル程度が一般的です。

リグロスは化学合成によって製造されているため、生物由来の薬剤とは異なり、未知の感染症にかかるリスクはありません。安全性についても、目立った副作用は報告されていません。ただし、口腔がんの可能性がある部位への使用は禁忌とされています。

④歯周安定期治療(SPT)歯周病重症化予防治療(P重防) 健康保険適応

健康保険制度では、歯周病治療において、全ての歯周ポケットが3mm以下に改善し、歯茎からの出血がなくなった場合、一旦治療終了とみなされます。しかし、歯石除去や手術などを行っても、全ての患者様のポケットが3mm以下になるわけではありません。また、全身状態や患者様のご希望により、手術が困難な場合もございます。

そのような患者様のために、健康保険では「歯周安定期治療(SPT)」という、継続的なケアによる状態維持を目的とした治療が認められています。

SPTでは、まず患者様のブラッシング状態を丁寧にチェックします。毎日の歯磨きが適切に行われていなければ、定期的に歯科医院で歯石を除去しても、歯周病の進行を食い止めることはできません。正しいブラッシングが実践できている上で、歯科衛生士や歯科医師が歯周ポケット内の清掃を定期的に行い、歯周病の安定化を図ります。

当院では、SPTが歯周病管理において非常に重要な役割を果たすと考えています。その根拠は、母体となる医療法人の過去の実績から明らかです。

例えば、長年SPTに通院され、良好な口腔状態を維持されていた患者様が、新型コロナウイルス感染症の影響で1年以上来院が途絶えた後、多くの方が口腔内の悪化と歯周病の進行が見られました。

SPTは、日本の健康保険制度において非常に優れた制度ですが、地域によっては十分に活用されていない現状があります。実際に、当法人グループの大和の歯科医院では、SPTを地域に根付かせるのに10年の歳月を要しました。

歯科医院に通うのは、歯の治療のためだけではなく、歯周病などの疾患の安定化や予防のために通う時代になりました。また、日本政府もそのような政策を推進しています。

一方、「歯周病重症化予防治療」は、歯周ポケットが4mm未満でも、歯肉に炎症が見られる場合に、重症化を防ぐことを目的とした治療です。どちらかというと予防に近い処置ですが、健康保険制度が疾病を対象としているため、このような名称になっています。主に、10代の歯肉炎患者様が対象となります。

当院は、SPTなどを通じて地域の皆様の健康増進に貢献していきたいと考えています。

11年前(向かって左)と現在 (SPTとして毎月来院)歯茎の色が違います