抜歯を避けられる歯はかなりあります

当グループの小机歯科医院、全国各地より根管治療の不具合を抱える患者様が来院されます。診察をすると、この歯の抜歯が必要なのか?と、驚かされる患者様も少なくありません。

日本の歯科医師教育においては、側方加圧根充が主流であり、わずかな病変であっても根管治療による治癒は困難であると考える歯科医師が多いのが現状かと思います。

それに加えて、健康保険診療報酬の低さも相まって、抜歯後にインプラント治療を推奨する一因となっているとも考えられます。

しかしながら、抜歯せずに温存できる歯は数多く存在することもまた事実です。

相模原敬友会歯科でも、ケースルクト法による根管治療を行っております。

来院するのは1回から3回程度です。

根管治療でお悩みの方へ:当院の「ケーススルクト法」による精密根管治療について

一般的な根管治療の課題:

日本の一般的な根管治療には、いくつかの課題があります。

まず、根管内に薬剤を投入し、症状が治まるのを待つ治療法では、細菌が繁殖しやすく、制御不能な状態に陥ることで抜歯に至るケースが少なくありません。

次に、治療期間の長期化も問題です。痛みの確認や症状の変化がないまま、半年以上もの通院が必要となるケースも珍しくありません。さらに、健康保険の診療報酬が低く設定されているため、歯科医師が十分な治療時間を確保することが難しいという現状があります。

当院の精密根管治療:「ケーススルクト法」のコンセプト:

当院の根管治療では、独自のアプローチ「ケーススルクト法」を採用し、根尖孔を確実に封鎖することで、歯の自然治癒を促進します。この治療法は、根尖孔からの細菌や化学物質の漏出を防ぎ、生体が異物と認識しない環境を作り出すことを目的としています。

治療は、症状の緩和を待つことなく、根の先の孔を特定し、確実に封鎖するのです。これにより、短期間での治療終了が期待できます。例えば、根が1本の歯であれば約1回、根が3本程度の奥歯であれば約3回で治療が完了します。まれに、根尖孔が見つからない場合は、探すのに時間がかかる場合があります。

ただし、1回の治療には1時間から1時間半程度の時間を要します。

「ケーススルクト法」の特長:

- 根尖孔の確実な封鎖: 半固形ガッタパーチャを使用し、根尖まで隙間なく封鎖します。

- 精密な診断: マイクロスコープと歯科用CTを使用し、根尖の形状を詳細に診断します。

- 個別化された治療: 根尖の形状に合わせた治療計画を立案し、最適な治療を提供します。

- 独自の技術: アメリカで普及している最新の根管治療の良い点と、日本で以前に開発された根管治療の良い点を融合した技術です。日本歯内療法学会でも発表済の方法です。

- 最新機器の活用: 最新機器を使用することで、根管治療の成功率を高めます。

- 治療期間の短縮: 根尖孔の確実な封鎖により、前歯は1~2回、奥歯でも5回程度の治療完了を目指します。

一般的な根管治療でもガッタパーチャは使用されますが、その特性を最大限に活かしきれていないのが現状です。他院で根管治療が難しいと言われた方も、ぜひ一度ご相談ください。

他とどこが違うのか?

根管治療とは、歯の根の中を清掃し、細菌感染を防ぐ治療です。まず、根管内を丁寧に清掃・整形する「根管形成」を行います。根の先端は非常に繊細なため、手作業で細心の注意を払いながら治療を進めます。その後、根管内を専用の器具で洗浄・殺菌し、隙間なく薬剤を詰めて密封します。

根管治療の成否は、根の先端にある「根尖孔」を確実に封鎖できるかにかかっています。当院では、マイクロスコープや超音波洗浄器など、最新の機器を用いて精密な治療を行っています。

ケースルクト法はこの根尖孔の閉鎖方法が、日本で多く行われている方法と大きく異なるのです。

根尖孔の完全閉鎖をします。

軟化したガッタパーチャを用い、垂直加圧根充法という技術によって、根尖孔の完全な閉鎖をします。

日本の従来の方法では、確実な根尖孔の閉鎖はできません。

日本では約40年前から現在まで、側方加圧根充という方法で根管治療が行われています。しかしこの方法では、根尖孔を確実に閉鎖することはほとんど期待できません。そのため、根管内の細菌や化学物質が根尖孔から漏れ出し、歯が生体にとって異物である状態が続くため、治療しても完治に至らないのです。

治療方法の開示

当院を運営する敬友会では、「ケースルクト法」という根管治療を基盤としております。この方法は、理事長の久保倉が日米で発表された先進的な根管治療法を融合し、独自に確立したものです。

2018年には専門書籍として発表し、2020年には 日本歯内療法学会でも発表をいたしました。

さらに、2021年には同学会監修の専門書「最新トレンド」にも掲載されています。

歯科医院によっては、複数の歯科医師が在籍する場合、治療法が統一されていないことがあります。しかし、当会では全歯科医師が共通のトレーニングを受け、ケースルクト法に基づいた統一された治療を提供しています。

- 出版社 : 日労研; 初版 (2018/2/14)

- 発売日 : 2018/2/14

- 言語 : 日本語

- 単行本 : 224ページ

- ISBN-10 : 4931562426

- ISBN-13 : 978-4931562424

- 出版社 : 日労研; 初版 (2018/10/24)

- 発売日 : 2018/10/24

- 言語 : 日本語

- 単行本(ソフトカバー) : 192ページ

- ISBN-10 : 4931562442

- ISBN-13 : 978-4931562448

- 出版社 : クインテッセンス出版 (2021/9/10)

- 発売日 : 2021/9/10

- 言語 : 日本語

- 大型本 : 190ページ

- ISBN-10 : 4781208282

- ISBN-13 : 978-4781208282

分担執筆

すべて、Amazonにてお買い求めできます

治療成績

当グループの小机歯科医院では、過去12年間の全レントゲン画像を精査し、根管治療の成功率を検証しました。対象としたのは、治療前後のレントゲン画像がある症例です。その結果、初めての根管治療(抜髄処置)と再治療(感染根管処置)ともに、約9割という高い成功率を確認しました。

ただし、感染根管処置においては、歯根破折など治療困難な症例は評価対象から除外しています。また、現時点での成功率は非常に高く出ていますが、今後症例数を増やすことで、実際の成功率は8割程度になると予想しています。

ここでいう「成功」とは、初めての根管治療では治療後に根の先に病変(レントゲンでの影)が見られないこと、再治療では根の先の病変が改善していることを指します。これは、病変があっても噛める状態であれば成功とみなすアメリカの基準よりも、厳しい評価基準です。

抜髄症例(初めて根管治療を受ける歯) 90%程度は問題なし

| 歯の種類 | 症例数 | 平均経過年月(Y/M) | 評価1(症例数) | 評価2 | 評価3 | 評価4 | 評価5 | 成功率 | 評価平均(5段階) |

| 単根 | 56 | 5Y4M | 0 | 1 | 15 | 22 | 18 | 98.2 | 4.02 |

| 単根・即時充填 | 54 | 6Y1M | 1 | 2 | 3 | 27 | 21 | 94.4 | 4.20 |

| 小臼歯 | 55 | 5Y10M | 0 | 2 | 8 | 25 | 20 | 96.4 | 4.15 |

| 大臼歯 | 85 | 5Y5M | 2 | 3 | 10 | 35 | 36 | 94.2 | 4.16 |

| 平均 | 95.8 | 4.13 |

当グループの小机歯科医院では、過去に初めての根管治療(抜髄処置)を行った251本の歯について、約5年後のレントゲン画像を詳しく調べました。その結果、根の先に炎症が起きた状態(根尖病変)が見つかったのは、わずか11本でした。つまり、約95%の歯は、治療後も問題なく健康な状態を保っていると考えられます。

これらのレントゲン画像は、定期的な検査で得られた貴重なデータです。治療後の経過を把握することができました。

感染根冠処置(再治療)80%程度は改善がみられる。

| 歯の種類 | 症例数 | 平均経過年月(Y/M) | 改善した% | 不変の% | 悪化の% |

| 単根 | 73 | 36Y8M | 98.6 | 0 | 1.4 |

| 小臼歯 | 35 | 4Y2M | 94.3 | 0 | 5.7 |

| 大臼歯 | 57 | 4Y4M | 94.7 | 0 | 5.3 |

| 平均 | 95.9 | 0 | 4.1 |

過去に他の歯科医院で根管治療を受けた歯の再治療の統計です。ここでは、治療前後の状態を比較し、根の先に病変(根尖病変)があった場合には、その変化を評価しました。165本の歯を調査した結果、約9割において病変の縮小が認められました。

ただし、実際には治療後に歯根が割れてしまい、他の歯科医院で抜歯に至ったケースも含まれる可能性があります。そのため、再治療の予後は、初めての根管治療(抜髄処置)よりも実際には厳しい結果になることが予想されます。

よってケースルクト法で治療をすれば、8割程度は良くなる可能性があります。ただし、どの様な状態の歯を治すかにもよりますので、個々の可能性はご受診なさって頂いた時にご説明します。

日本における根管治療の現状

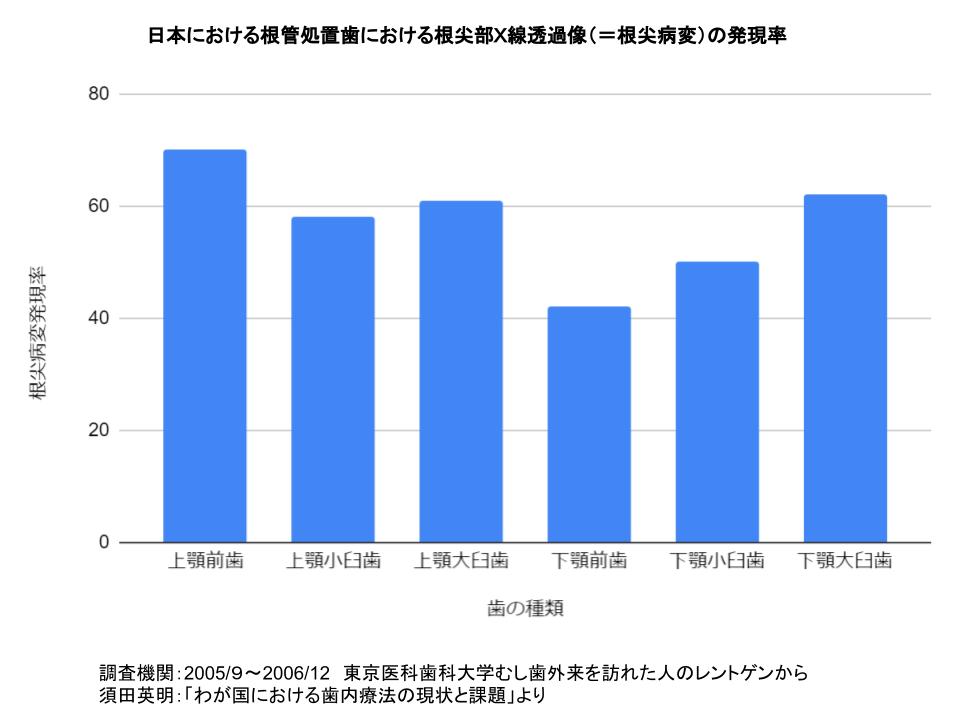

須田らの研究によると、根管治療を受けた歯の半数以上に根の先の病変(根尖病変)が見られると報告されています。この研究は15年ほど前に行われたものですが、現在も状況は大きく変わっていないと考えられます。

この研究は、東京医科歯科大学(現:東京科学大学)を受診した患者さんのレントゲン画像を分析したものです。全体の歯を映すレントゲン写真(オルソパントモ)を用いて、根の先に黒い影が見られる割合を調査したと考えられます。研究では、治癒途中のものや瘢痕組織なども含まれるため、全ての影を病変と断定することはできないとしながらも、根尖病変の発生率が5割を超えるという驚くべき結果を示しています。

抜歯が必要な歯

残念ながら、抜歯が避けられない歯もございます。

- 歯が明確に破折している場合

- 歯に亀裂が入っている場合

- 保存が可能であっても、補綴物による歯の形態回復が困難な場合

- 過去に歯根端切除術等の処置を受けられた歯

なお、亀裂につきましては、治療中に発見される場合もございます。

歯茎を開いてみたら、ヒビが見られた歯。

参考:世界の根管治療費用

右の図は、一般向けの本を執筆するにあたり、世界中の歯科医院のホームページから根管治療の費用を調査したものです。歯の種類を区別していないため、おおよその金額となりますが、概ね現状を表していると思います。

このグラフから分かるように、根管治療の費用は国によって大きく異なります。治療費が高いからといって必ずしも良い治療とは限りませんが、日本の健康保険制度における根管治療の診療報酬は、先進国と比較して非常に低い水準にあります。

図にある日本の1万円という金額は、奥歯の治療費であり、前歯の治療費はさらに低い金額に設定されています。

| 国名 | 根管治療費(円換算) | 一人当たりのGDP(2016) | 年収のどれくらいにあたるか’(%) |

|---|---|---|---|

| アメリカ | 134.400 | 6.436.192 | 2.09 |

| オーストラリア | 95.200 | 5.591.182 | 1.7 |

| 香港 | 67.200 | 4.892.272 | 1.37 |

| イギリス | 44.800 | 4.4683688 | 1 |

| コスタリカ | 30.800 | 1.324.288 | 2.33 |

| コロンビア | 28.000 | 650.160 | 4.31 |

| メキシコ | 25.760 | 918.512 | 2.8 |

| タイ | 22.400 | 681.584 | 3.39 |

| インド | 14.560 | 191.408 | 7.61 |

| 日本 | 10.000 | 4.356.128 | 0.23 |

ケースルクト法 治療費用(税込み)

抜髄(まだ治療がされていない歯):上顎

| 下顎前歯 | 下顎前歯 | 下顎犬歯 | 下顎小臼歯 | 下顎小臼歯 | 下顎大臼歯 | 下顎大臼歯 | |

| 歯の番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| 治療費用 | 66,000 | 66,000 | 66,000 | 55,000 | 55,000 | 132,000 | 132,000 |

| 標準治療回数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |

抜髄(まだ治療がされていない歯):下顎

| 上顎前歯 | 上顎前歯 | 上顎犬歯 | 上顎小臼歯 | 上顎小臼歯 | 上顎大臼歯 | 上顎大臼歯. | |

| 歯の番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| 治療費用 | 55,000 | 55,000 | 66,000 | 66,000 | 66,000 | 110,000 | 110,000 |

| 標準治療回数 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |

再治療の場合(他の歯科医院で根管充填をしてある場合):上顎

| 下顎前歯 | 下顎前歯 | 下顎犬歯 | 下顎小臼歯 | 下顎小臼歯 | 下顎大臼歯 | 下顎大臼歯 | |

| 歯の番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| 治療費用 | 66,000 | 66,000 | 66,000 | 55,000 | 55,000 | 132,000 | 132,000 |

| 標準治療回数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |

再治療の場合(他の歯科医院で根管充填をしてある場合):下顎

| 上顎前歯 | 上顎前歯 | 上顎前歯 | 上顎前歯 | 上顎前歯 | 上顎大臼歯 | 上顎大臼歯 | |

| 歯の番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| 治療費用 | 77,000 | 77,000 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 165,000 | 165,000 |

| 標準治療回数 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |

ケースルクト法 共通事項

2回目以降は再診料として5500円がかかります。

治療を開始してすぐに、亀裂の発見、治療不能な大きな穿孔の発見等で予後不良が予想される場合は、33.000円(税込み)で終了

歯の中に金属の土台が入っている場合は除去が非常に大変な場合があります。11.000円~33.000円かかります。

穿孔部をプロルートで充填する必要が有る場合は、材料費として11.000円(税込み)かかります。

根管治療小器具は、全て新品を使用。(Kファイル Hファイル エンドウェーブ)

ラバーダム防湿の上治療(歯の崩壊程度により、できない場合もありますが、予後に差はありません)

充填物の除去から根管充填までの費用となります。

治療回数は平均的な治療回数を示しています。根の中の状況によっては回数は増減します。

治療費用の単位は円(税込み)

マイクロスコープによる精密な治療

根管充填の際のシーラーはバイオセラミック系を使用(生体に最も優しい)

感染根管治療は、前医の治療の状態、根の形や湾曲により治療成果は左右されます。よってマイクロエンドにより治療精度は上昇しますが、ごく希に一生懸命治療してもご期待にそえず抜歯になる事もあり得ます。その際には費用の返金はいたしません。

治療後、外科的な根管治療が必要になった場合は、別途費用がかかります。

一回の治療時間は1時間~1時間半程度です。

L