口の中のできものそのほか

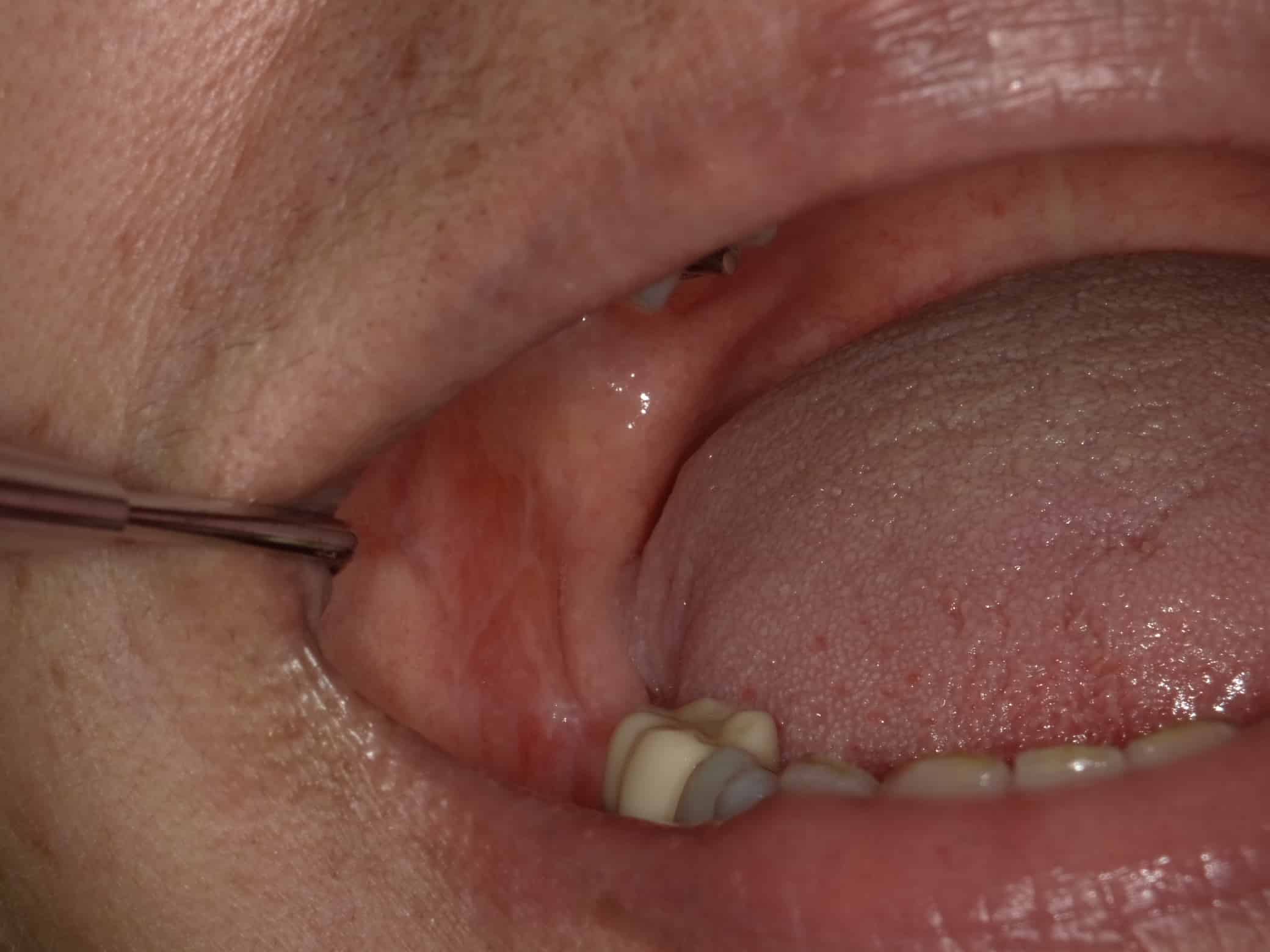

口腔扁平苔癬

(こうくうへいんぺいたいせん)

頬粘膜によく見られる良性病変の一つに、レース状の白い模様(白斑)が現れるものがあります。カンジダ症と異なり、ガーゼなどで擦っても剥がれ落ちることはありません。症状がない場合もありますが、ヒリヒリとした灼熱感を訴える方もいます。この病変は、長年かけて徐々に現れることもあります。

治療法としては、ステロイド軟膏の塗布やビタミン剤の服用などがあります。多くの場合、原因は特定できません。しかし、この症例のように、金属の被せ物を中心に病変が見られる場合には、被せ物をセラミック素材に変更することで症状が改善することがあります。

ただし、これはあくまで結果論であり、金属の被せ物をセラミックに変えれば必ず治るというわけではありません。

このような疾患を見ると、若い方にはできるだけ口腔内に金属を使用しない方が良いのではないかと感じます。

帯状疱疹(たいじょうほうしん)

帯状疱疹は、子供の頃に水疱瘡として感染したウイルスが、神経節に潜伏し、加齢や免疫力低下をきっかけに再活性化することで発症します。全身どこにでも発症しますが、特に口腔顔面に現れる帯状疱疹は重篤になりやすく、一刻も早い治療が必要です。注意すべきは、初期には水疱がまだ現れないことです。そのため、診断が遅れる場合があります。帯状疱疹は、場合によっては痛みの後遺症が長く続くことがあります。

患者様の多くは高齢者で、夜も眠れないほどの激しい痛みを突然発症するのが特徴です。歯科医院を受診される方も多く、虫歯のような歯があればその治療を受けるものの、痛みは改善しません。また、原因となる歯がない場合は診断がつかないまま、患者様は激しい痛みに苦しむことになります。その後、脳神経外科や耳鼻科を受診し、体の片側の頬や顎、頭髪に水疱が現れた段階で、ようやく帯状疱疹と診断されるケースが少なくありません。医療関係者の間でよく言われる「後医は名医」の代表例と言えるでしょう。

歯科の病気で夜も眠れないほどの痛みといえば、歯髄炎が一般的です。しかし、原因となる歯に異常が見当たらず、患者様が65歳以上で、体調不良が続いており、突然歯の痛みが始まった場合は、帯状疱疹を疑う必要があります。帯状疱疹は、抗ウイルス薬による早期治療が重要です。当院でも、帯状疱疹が疑われる場合には、抗ウイルス薬の処方が可能です。

帯状疱疹を予防するためには、ワクチン接種も有効な手段の一つです。特に50歳以上の方や、免疫力が低下している方は、ワクチン接種を検討することをお勧めします。

粘液嚢胞(ねんえきのうほう)

唇にできる粘液嚢胞は、小唾液腺の排泄が妨げられることで生じる良性病変です。年齢や性別に関係なく発症します。治療としては、まず3ヶ月程度の経過観察をお勧めします。自然に治るケースもあるためです。

少し古いデータですが、1995年に新潟大学で行われた55例の粘液嚢胞に関する研究では、下唇に37例、その他舌や口腔底に発生したものが18例でした。このうち、外科的処置が行われたのは34例、経過観察となったのは21例でした。外科的処置を行ったケースでは4例が再発し、経過観察となったケースでは17例が自然に消失したと報告されています。外科的処置を行う基準は不明ですが、自然治癒するケースが比較的多いことが分かります。

しかし、長期間経過をみても消失せず、周囲が硬くなってくるような場合には、表面を切除して摘出する外科的処置を行います。ただし、この小手術によって別の小唾液腺を傷つけてしまうと、新たに粘液嚢胞ができてしまうことがあります。これは見かけ上は再発のように見えますが、実際には別の場所に新たに発生したものです。

参考文献:熊谷 和美ら:小児歯科学会雑誌 33(3):633-642, 1995.

ですから、できる限り自然に治ってくれるのが望ましいと言えます。当院でも、粘液嚢胞の診断から治療まで対応可能ですので、お気軽にご相談ください。

口腔がん

口腔がんは、舌に発生することが多いですが、口腔内の粘膜、口底部、上顎洞、さらには耳下腺や顎下腺などの唾液腺にも発生する可能性があります。粘膜にできるがんの多くは、扁平上皮癌です。

口腔がんの主な治療法には、外科的切除、放射線療法、化学療法があります。治療法は、がんの部位、大きさ、組織の性質などを考慮して選択されます。

最も重要なことは、早期発見・早期治療です。口腔内は、胃がんなどと異なり、直接観察することができます。少しでも異常を感じたら、早めに口腔外科を標榜する歯科医院を受診してください。

日本では年間約5千人の方が口腔がんで亡くなっています。早期発見できれば、もっと多くの命を救えるはずです。発見が遅れるほど、手術範囲が広がり、機能回復のための再建手術が必要となるため、患者様の負担が大きくなります。

しかし、近年では進行がんに対しても、陽子線治療などの放射線療法が有効な場合があり、専門施設への紹介も可能です。

当院では、メンテナンス時に口腔粘膜のチェックも行っております。定期的なメンテナンスで、早期発見・早期治療に努めましょう。

発見が早かったために、放射線と化学療法で治療。