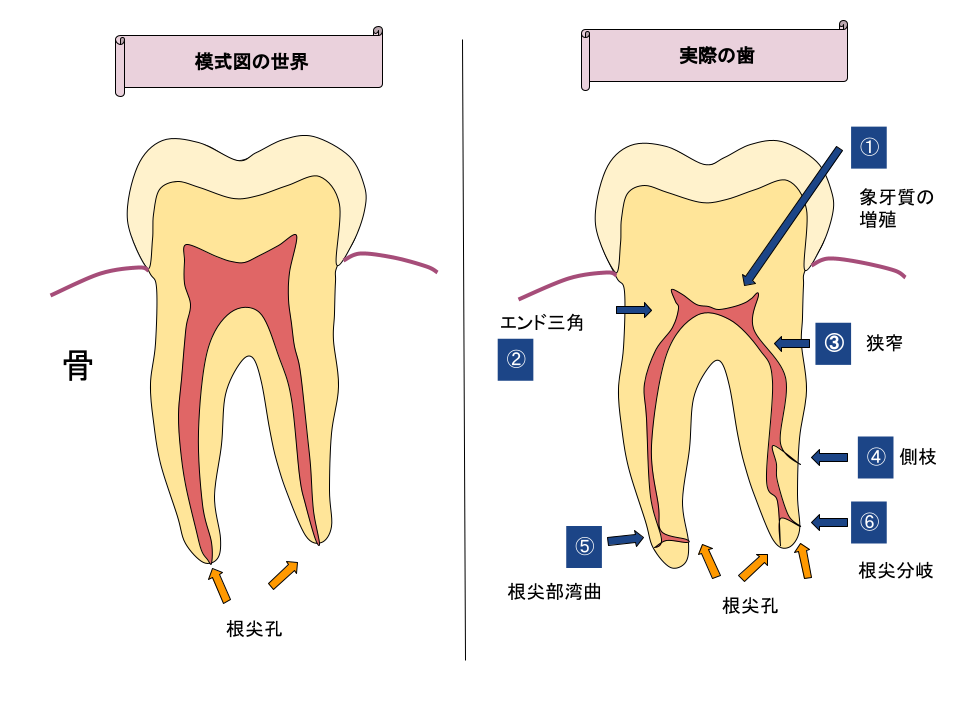

根管治療の難しさ

実際の歯は模式図の様ではありません

右側の図の番号が下の説明文に対応しています

根管治療を難しくしている要因

根管治療の難しさ:見えない迷宮に挑む、精密治療の舞台裏

根管治療は、歯の内部にある複雑な根管を扱うため、非常に難易度の高い治療です。根管は髪の毛よりも細く、複雑に枝分かれしていることが多く、肉眼ではほとんど見えません。そのため、熟練した歯科医師でも、根管の形状や状態を正確に把握することは容易ではありません。

根管治療を困難にする要因:

1. 象牙質の増殖:

- 加齢や慢性的な虫歯により、根管が象牙質で埋められ、見つけるのが困難になることがあります。

- CTでの事前確認が必要ですが、経験豊富な歯科医師でも慎重な作業が求められます。

2. エンド三角:

- 根管の入り口が三角形になっている場合、器具が曲がりやすく、根尖孔の発見や清掃が困難になります。

- 専用の器具で丁寧に除去する必要があります。

3. 狭窄:

- 根管が狭くなっている部分があり、器具の操作が難しく、根管を傷つけるリスクがあります。

- 慎重に根管を広げる必要があります。

4. 側枝:

- 根管から枝分かれした細い管があり、通常の根管充填では閉鎖が難しい場合があります。

- 垂直加圧根充法など、特殊な技術が必要です。

5. 根尖部湾曲:

- 根の先端が曲がっている場合、根尖孔を見つけるのが非常に困難になります。

- 細い器具で慎重に探す必要があります。

6. 根尖分岐:

- 根の先端で根管が二股に分かれている場合、通常の根管充填では完全に閉鎖できないことがあります。

- 垂直加圧根充法などを使用する必要があります。

精密な治療のために:

根管治療は、これらの複雑な要因が重なり合い、非常に難易度の高い治療となります。当歯科医院では、マイクロスコープやCTなどの最新機器を使用し、経験豊富な歯科医師がこれらの難題に立ち向かい、精密な根管治療を提供しています。

根尖孔を探す治療内容を説明した動画です。治療と言うより、精密作業です。

健康保険における低診療報酬

日本の健康保険制度における根管治療の診療報酬は、残念ながら先進国はおろか、発展途上国と比較しても非常に低い水準にあります。例えば、奥歯の根管治療がわずか数千円の自己負担で受けられる国は、世界的に見てもほとんど存在しません。

このような厳しい状況下でも、日本の歯科医師たちは日々、患者様の歯を守るために尽力しています。しかし、健康保険の範囲内で質の高い根管治療を提供するには、どうしても限界があるのが現実です。なぜなら、根管治療は非常に繊細な手作業を必要とし、十分な時間をかけて丁寧に行う必要があるからです。

根管の形状は一本一本異なり、根尖孔の位置も容易に見つかるものではありません。そのため、マイクロスコープなどを用いて根管内を詳細に確認しながら、手作業で丁寧に根管を拡大・清掃していく必要があります。これらの作業には、どうしても時間がかかってしまうため、保険診療の限られた時間内では、十分な治療結果を得ることが難しい場合があります。

実際、根管治療の難しさや保険診療の限界から、抜歯を選択し、インプラント治療を検討される患者様も少なくありません。しかし、可能な限り天然の歯を残すことは、長期的な口腔全体の健康にとって非常に重要です。

相模原敬友会歯科では、患者様一人ひとりの歯をできる限り長く健康な状態で維持するために、保険診療と自費診療の両方をご用意しております。保険診療の範囲内でも、最大限の努力をいたしますが、より精密で、長期的な安心をお求めの方には、自費診療という選択肢があることもご理解いただければ幸いです。

40年間変わらない大学での根管治療教育

側方加圧根充法:時代遅れの治療法、日本の現状

前述の通り、相模原敬友会歯科では、側方加圧根充法は根尖孔を確実に閉鎖できないため、推奨しておりません。アメリカの根管治療専門医の間では、既に「垂直加圧根充法(CWCT法)」が主流となっており、側方加圧根充法はほとんど用いられていません。

しかし、日本では依然として側方加圧根充法が広く行われており、大学教育でもそのように教えられています。これは、大学側が側方加圧根充法の予後の悪さに気づいていても、国家試験の出題内容が変わらないために、古い方法を教え続けざるを得ないという悪循環によるものです。

国家試験が変わらない限り、大学教育も変わらず、結果として多くの歯科医師が側方加圧根充法を選択してしまうことになります。

側方加圧根充法は、根尖孔を完全に閉鎖できないため、再感染のリスクが高く、長期的な予後も良いとは言えません。しかし、日本の歯科医療の現状では、側方加圧根充法が広く行われていることを、患者様にはご理解いただきたいと思います。

相模原敬友会歯科では、患者様に長期的な安心と健康を提供するために、垂直加圧根充法を採用しています。より良い治療を希望される方のために、自費による治療の選択肢もご用意しております。

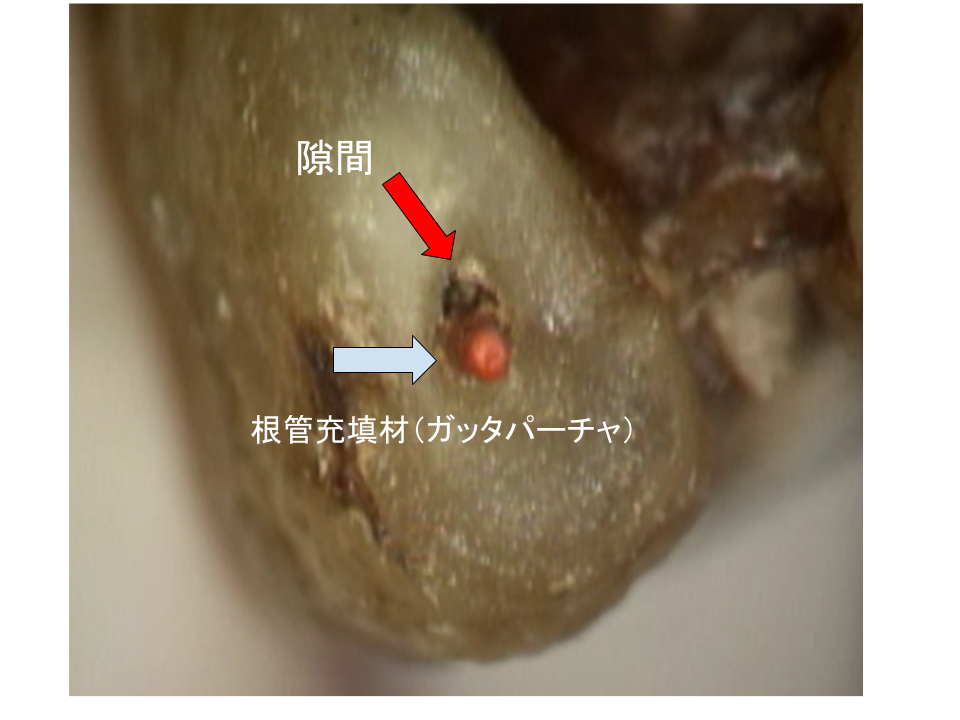

なぜ側方加圧根充が問題なのか

歯の根の先端にある根尖孔は、多くの場合楕円形をしています。一方、側方加圧根充で使用する充填材の先端は正円形です。この形状の違いにより、どうしても隙間(ギャップ)が生じます。このギャップを糊状の充填材で埋めるのが側方加圧根充の考え方ですが、根尖孔は行き止まりで空気が抜けにくいため、隙間を完全に埋めることは困難です。

日本の根管治療を受けた歯の約半数に、根の先に影(根尖病変)が見られるという研究結果があります。これは、ヨーロッパの基準では治療の失敗とみなされることが多い状態です。アメリカでは、噛める状態であれば治療は成功とみなす傾向があります。根尖病変は、すぐに噛めなくなるわけではありませんが、放置すると様々な問題を引き起こす可能性があります。

こちらの画像は、側方加圧根充法を行った際の根尖孔の閉鎖状態を示したものです。ご覧いただくと、隙間が多く、完全な閉鎖が難しいことがお分かりいただけるかと思います。

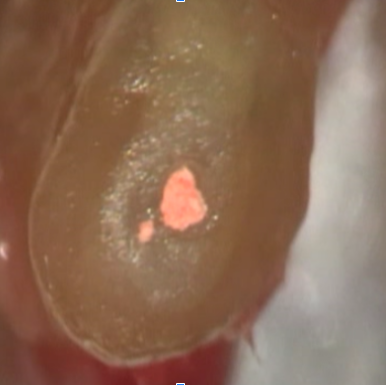

歯根破折により抜歯せざるを得なかった歯の根尖孔付近の拡大写真(垂直加圧根充法)

垂直加圧根充法は、軟化した充填材を用いるため、根尖孔への密着性が高く、隙間ができにくいのが特徴です。

根管治療で一番大事なのは、根尖孔をしっかりと閉鎖することです

当院の根管治療

マイクロスコープを用いた治療

垂直加圧根充法

当院を運営する敬友会では、「ケースルクト法」という根管治療を基盤としております。この方法は、理事長の久保倉が日米で発表された先進的な根管治療法を融合し、独自に確立したものです。2018年には専門書籍として発表され、2020年には日本歯内療法学会でも紹介されました。さらに、2021年には同学会監修の専門書「最新トレンド」にも掲載されています。 歯科医院によっては、複数の歯科医師が在籍する場合、治療法が統一されていないことがあります。しかし、当会では全歯科医師が共通のトレーニングを受け、ケースルクト法に基づいた統一された治療を提供しています。

K.SRCT法

最新トレンド

前述の通り、保険診療の根管治療には時間や材料に制約があります。当院では、保険診療の枠にとらわれない自由診療にて、より質の高い根管治療を提供しております。材料には、保険適用外のバイオセラミックシーラーを用い、ケースルクト法を実践しています。また、根管治療に使用する器具は全て新品を使用し、可能な限りラバーダム防湿も行います。1回の治療時間を1時間から1時間半確保し、治療回数を減らすことで患者様の負担軽減に努めます。相模原敬友会歯科では、より精度の高い自費根管治療をお勧めしております。